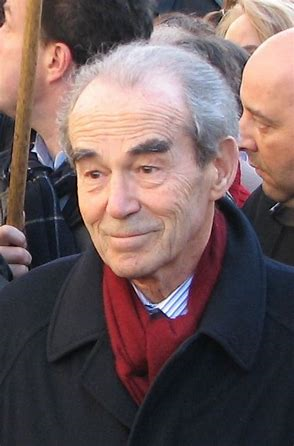

Certes, à son encontre, mais comme beaucoup d’entre Vous, j’accepte que me soit reproché tout manque d’objectivité. Oui Il est l’un des Hommes que j’admire le plus, et entendre et lire aujourd’hui pis que pendre à son sujet me paraît relever de l’injustice la plus grande, et encore de la sottise, lorsqu’elle est doublée d’arrogance et d’inculture.

Il aurait commis un grand crime récemment, Robert Badinter: il a, sur un plateau de télévision, affirmé haut et fort qu’on ne pouvait admettre, dans la République française, que, quelque homme ou femme politique que ce fût, on promenât sa tête au bout d’une pique avec ce que cela signifie, concluant: Aucune cause ne justifie cela, aucune. La représentation d’une tête au bout d’une pique, qui n’est rien d’autre que la continuité de la guillotine, est à mes yeux absolument et totalement condamnable.

Il fut pour ces paroles, en totale conformité avec le combat de sa vie, cloué au pilori par d’aucuns, qui lui reprochèrent dans la foulée « d’être un Juif de cour », et de n’avoir point pris position dans L’Affaire Sarah Halimi notamment.

Alors, moi qui ai consacré un travail justement aux … Juifs de Cour et à leur comportement durant l’Affaire Dreyfus, je ne peux garder le silence. Et plutôt que me risquer à une plaidoirie dont je serais bien incapable ici, je vais juste rappeler le discours que Maître Badinter consacra justement à L’Affaire Dreyfus, qu’il qualifia « d’assassinat judiciaire », il y a seulement 2 ans, à l’occasion de La Nuit du Droit, le 4 octobre 2018 précisément.

L’ancien garde des sceaux revint dans son discours sur la responsabilité des juges.

Un crime majeur contre la justice et une victoire éclatante de la justice

« Mon ambition ne saurait être d’apporter quelque lumière nouvelle sur l’affaire, cet épisode essentiel de la IIIe République. Le sujet a été abondamment traité par des historiens de qualité, parmi lesquels Jean-Denis Bredin. Mon propos sera seulement consacré à ce que signifie, dans l’histoire de notre justice, l’affaire Dreyfus. Car elle a constitué successivement un crime majeur contre la justice et une victoire éclatante de la justice.

Je dis crime contre la justice. Car c’est un innocent que l’on a envoyé à l’île du Diable, en Guyane, dans des conditions de détention abominables instaurées spécialement pour lui, dans l’attente de sa mort qu’on espérait prochaine.

Or cette peine perpétuelle, la plus lourde dans le code pénal de l’époque pour le crime d’espionnage en temps de paix, qui l’avait prononcée, sinon des juges ? Juges occasionnels sans doute. Etrangers par leur formation et leur condition à la chose judiciaire. Mais ces juges militaires n’en étaient pas moins, au sein du conseil de guerre de Paris, tenus de respecter les principes fondamentaux de la justice qu’ils avaient prêté serment de servir. Or, qu’ont fait ces officiers si prompts à invoquer leur honneur ?

Ils ont commis plus qu’une erreur, toujours possible dans la vie judiciaire. Ils ont condamné un accusé qui protestait de son innocence en acceptant de recevoir dans leur délibéré, après clôture des débats, un dossier “secret” envoyé par le général Mercier, le ministre de la guerre, leur supérieur hiérarchique, comportant des pièces réunies par les services de contre-espionnage contre Dreyfus. Ce dossier secret, ils ne l’ont pas communiqué à l’accusé, ni à son avocat. Après en avoir pris connaissance, ils l’ont restitué au ministre de la guerre.

Des juges félons

Au-delà de tous les artifices mis en œuvre contre Dreyfus, des expertises graphologiques aberrantes, des enquêtes exclusivement à charge, des dépositions théâtrales des témoins de l’accusation, c’est un manquement éclatant aux principes de la justice qu’ont commis ces juges militaires. A cet instant, ils ont manqué à l’honneur judiciaire, ils ont été des juges félons.

On ne change pas de conscience en changeant de décor. En acceptant de rendre la justice, le devoir de ces officiers était d’abord d’en respecter les principes. Mais pourquoi ces juges militaires ont-ils failli au devoir de servir la justice, selon les règles du droit que tout juge doit respecter ? C’est la question fondamentale que pose l’affaire Dreyfus.

Revenons-en à l’origine de l’affaire : le document trouvé en morceaux dans les poubelles de l’ambassade d’Allemagne. Ce bordereau ne pouvait être l’œuvre que d’un officier français fournissant à l’attaché militaire allemand des renseignements sur des armes nouvelles de l’armée française. Il y avait donc un traître dans le corps des officiers. Mais qui ? L’imagination fiévreuse des membres de la “section de statistique”, c’est-à-dire du contre-espionnage, les amena bien vite à une conclusion : ce ne pouvait être qu’un officier d’artillerie en stage aux services de l’état-major.

Or l’écriture de Dreyfus sur un document d’études présentait des similitudes avec celles de l’auteur du bordereau. L’expertise graphologique de Bertillon, ce monument de sottise et de vanité, confirma cette ressemblance.

Pour le commandant [Armand] du Paty de Clam chargé de l’enquête, pas de doute : on tenait le coupable. L’espion, le traître, c’était le capitaine Dreyfus, officier d’artillerie en stage à l’état-major. Il fut aussitôt convoqué dans les bureaux de la section de statistique. C’était le 4 décembre 1896. On connaît la suite : l’instruction entièrement à charge bâclée, le procès à huis clos devant le conseil de guerre. Et la condamnation de Dreyfus à la déportation à perpétuité.

Pas de mobile pour la trahison

Mais la question essentielle dans toute affaire criminelle : quel pouvait être le mobile de la trahison du capitaine Dreyfus, elle ne fut jamais réellement débattue au cours des débats. Or, dans l’affaire Dreyfus, il n’y avait aucun mobile qui puisse être sérieusement retenu contre lui. Le capitaine Dreyfus aurait-il agi par affinité avec l’Allemagne, qui avait annexé l’Alsace, sa province natale ? Mais c’était le contraire dont toute sa vie témoignait. Dreyfus appartenait à une vieille famille juive enracinée en Alsace depuis des siècles.

Pour ses membres, à l’amour de la France, leur patrie, s’ajoutait une dimension particulière : la reconnaissance envers le pays qui, le premier en Europe, lors de la Révolution, avait accordé aux juifs tous les droits des citoyens français. Y compris, fait inouï dans l’Europe de l’époque, la fierté de servir l’Etat, d’être officier, juge, universitaire. Aussi, un grand nombre de juifs alsaciens avaient choisi en 1871 de quitter l’Alsace pour demeurer citoyens français, tels les parents du capitaine Dreyfus. Nombreux furent ceux qui choisirent la carrière militaire. Parmi eux, le jeune Alfred Dreyfus.

Dès lors se posait la question essentielle. Pourquoi le capitaine Dreyfus aurait-il décidé de trahir la France qu’il aimait passionnément et l’armée qu’il servait, où sa carrière comme ancien polytechnicien s’annonçait prometteuse ? Pour se mettre au service de l’Allemagne qu’il exécrait ? Pour l’argent ? Mais le capitaine Dreyfus était issu d’une famille riche, comme sa femme, ce qui attisait sans doute des jalousies dans une société militaire, où la fortune était rare.

Pour l’amour d’une belle espionne au service de l’Allemagne ? Cette version absurde avait été explorée par des enquêteurs au sein du demi-monde galant du Paris de la Belle Epoque. Mais Alfred Dreyfus formait avec sa jeune femme un couple aimant et uni. Et ses deux enfants enracinaient plus encore Dreyfus au sein de sa famille. Par passion du jeu ? L’accusation avait envoyé des émissaires dans tous les cercles. Nul n’y avait vu Alfred Dreyfus. Il fallait aussi renoncer à cette hypothèse. Dreyfus n’avait pas de dette de jeu qu’il lui aurait fallu acquitter par des ressources inavouables.

Quant à expliquer par quelque trait obscur de sa personnalité une propension perverse à la trahison, il n’y fallait pas compter : le capitaine Dreyfus était la droiture même et il apportait à l’exercice de ses devoirs militaires la même rigueur que dans sa vie privée.

« Mon seul crime est d’être né juif ! »

Seulement voilà ! Toutes ces qualités, ces vertus mêmes, n’étaient pour certains que tromperie. Car derrière ces apparences se dissimulait la véritable nature de Dreyfus : il était juif et pour les antisémites, il était voué à la trahison par une sorte de prédestination, comme Judas. Pour les antisémites racistes de l’époque, Dreyfus était nécessairement un traître, tout simplement parce qu’il était juif. Cette terrible vérité, Dreyfus l’a exprimée une fois dans son calvaire lorsque, ramené dans sa cellule après sa condamnation, fou de désespoir, il s’écria devant le commandant Forzinetti qui dirigeait la prison du Cherche-Midi : “Mon seul crime est d’être né juif !”

« Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. » Maurice Barrès

Il suffit à cet égard de reprendre les propos écrits par les témoins de la parade indigne de dégradation du capitaine Dreyfus, dans la cour de l’Ecole militaire. Alors que la foule crie à mort, des huées s’élèvent “Lâche, Judas, sale juif !” Léon Daudet, le fils d’Alphonse Daudet, nationaliste et antisémite forcené, le décrit ainsi : “Il n’a plus d’âge. Il n’a plus de nom. Il n’a plus de teint. Il est couleur traître. Sa face est terreuse, aplatie et basse, sans apparence de remords, étrangère à coup sûr, épave de ghetto.” Et Maurice Barrès, le maître à penser de la jeune génération d’écrivains, décrit Dreyfus : “Le lorgnon sur son nez ethnique, sa figure de race étrangère, sa raideur impassible, toute son atmosphère révoltent le spectateur.” Et il ajoutera : “Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race.”

En termes moins littéraires, mais d’une portée plus révélatrice, le colonel Sandherr, chef de la section de statistique qui monta contre Dreyfus la machination qui le perdra, explique au diplomate Maurice Paléologue : “On voit bien que vous ne connaissez pas les Juifs. Cette race n’a ni patriotisme, ni honneur, ni fierté. Depuis des siècles, ils ne font que trahir.” Tout est dit. Dreyfus est juif. Il y a un traître à l’état-major. Ce ne peut être que Dreyfus.

L’attaché militaire allemand, le colonel Von Schwartzkoppen qui, mieux que personne, savait la vérité sur l’auteur du bordereau, écrira à l’empereur d’Allemagne, alors que Dreyfus est enchaîné à l’île du Diable : “Le gouvernement français doit assumer seul la lourde responsabilité de cet assassinat judiciaire.” Le mot est dit. Mais les juges militaires ne s’en tiendront pas là. Après la tragédie, la farce : l’acquittement d’Esterhazy, le vrai coupable.

Au diable la justice, en prison l’innocent

Traduire Esterhazy à sa demande devant le conseil de guerre, le faire acquitter et opposer ensuite l’autorité de la chose jugée pour assurer à Esterhazy, le véritable espion, l’immunité judiciaire, tel fut le plan conçu par les services de l’état-major et accepté par le ministre de la guerre. A la sinistre parade de la dégradation de Dreyfus, l’innocent, va succéder l’acquittement d’Esterhazy, le coupable, par le conseil de guerre de Paris, le 11 janvier 1898.

Quand Esterhazy, ce traître, cet officier qui haïssait la France et méprisait l’armée, quitta le tribunal du Cherche-Midi, des milliers de patriotes attendaient dans le froid pour l’acclamer aux cris de “Vive l’armée ! A bas les Juifs !” Mais le pire de la part des juges militaires était encore à venir. Grâce au courage d’hommes acharnés à ce que la vérité inséparable de la justice fut enfin reconnue, l’innocence de Dreyfus proclamée, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait cassé le 3 juin 1899 la condamnation de Dreyfus et renvoyé l’affaire devant le conseil de guerre de Rennes. L’acquittement paraissait certain.

Le conseil de guerre de Rennes se voulait humain. Il n’était que lâche

Or, ce fut à nouveau une condamnation que prononcèrent les juges militaires de Rennes.

Par une décision ajoutant l’absurdité à l’iniquité, ils réduisirent la peine prononcée contre Dreyfus à dix ans de détention. Au diable la justice, en prison l’innocent. Mais pour dix ans seulement. Le conseil de guerre de Rennes se voulait humain. Il n’était que lâche.

On connaît la suite, la grâce de Dreyfus par le président de la République, son acceptation par l’innocent épuisé par tant de souffrances dans la perspective d’une nouvelle révision.

Et enfin le monument jurisprudentiel que constitue l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 12 juillet 1906 qui s’achève par la formule célèbre : “Attendu, en dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout.”

« La question ne sera pas posée »

Ce serait cependant manquer à la vérité que d’opposer à la complaisance docile des juges militaires l’indépendance des magistrats civils et leur volonté que justice soit rendue à Dreyfus. Au moment décisif de l’affaire, dans le procès fait à Zola pour avoir écrit J’accuse, devant la cour d’assises de la Seine, le président, magistrat civil, refusait à Me Labori de poser les questions essentielles pour que la vérité apparaisse par la formule restée célèbre : “La question ne sera pas posée.”

Ce président n’était pas un juge militaire, mais un magistrat important de la cour de Paris. Et c’est le maximum de la peine encourue pour diffamation, UN AN d’emprisonnement ferme, qui a été prononcé par les trois magistrats civils de la cour d’assises de Paris, le 23 février 1898, contre Emile Zola pour avoir écrit J’accuse, ce “moment de la conscience humaine”, comme dira Anatole France.

S’agissant de la Cour de cassation elle-même, j’ai évoqué l’admirable arrêt de la chambre criminelle de 1899 cassant l’arrêt du conseil de guerre de Paris de 1894. Les rapporteurs de la chambre criminelle ont été de véritables héros judiciaires dans le climat politique de l’époque. Ils ont été vilipendés, injuriés, diffamés par les journaux qui les dénonçaient comme “vendus au Syndicat”, c’est-à-dire aux juifs. Mais quelle a été l’attitude d’autres hauts magistrats de la Cour de cassation ?

Le président de la chambre civile, M. Quesnay de Beaurepaire, avait conçu le projet inouï du dessaisissement de la chambre criminelle pour soumettre la révision aux chambres réunies de la Cour de cassation. Il espérait que les chambres réunies ne suivraient pas l’opinion de la chambre criminelle, considérée comme acquise à l’innocence de Dreyfus. Or quelle a été l’attitude du premier président de la Cour de cassation, M. Mazeau, face à cette entreprise parlementaire de dessaisissement qu’aucun principe ne pouvait justifier ? Le premier président Mazeau était aussi sénateur et siégeait au Palais du Luxembourg aussi bien qu’au palais de justice. Quel cumul : l’autorité judiciaire se confondait en lui avec le pouvoir législatif ! Eh bien que fit le premier président Mazeau ? Il vota cette loi de dessaisissement du 1er mars 1899.

Heureusement les chambres réunies suivirent les conclusions des rapporteurs de la chambre criminelle. In extremis, l’honneur de la justice française était sauvé par des magistrats de la Cour de cassation. Nous leur devons reconnaissance. C’est sans doute en pensant à eux que le père du philosophe Emmanuel Levinas, qui était rabbin en Lituanie, disait à son fils :

“Un pays où l’on se déchire à propos du sort d’un petit capitaine juif est un pays où il faut aller.”

Honneur au général Dreyfus

Je terminerai mon propos par une anecdote, que je tiens du grand-père de Vincent Lindon, le premier avocat général Raymond Lindon, qui était apparenté à la famille d’Alfred Dreyfus.

Devenu général lors de la guerre de 1914-1918 où il avait repris du service dans l’artillerie, Alfred Dreyfus mourut à Paris le 12 juillet 1935. Conformément au rituel, il fut décidé de l’enterrer très vite, au caveau de famille du cimetière du Montparnasse.

Le 14 juillet 1935 au matin, le cortège funéraire quitta le domicile de Dreyfus proche du boulevard Malesherbes. Arrivé à la place de la Concorde, des militaires en uniforme barraient la voie. Des bataillons de toute l’armée française étaient alignés là pour le défilé traditionnel du 14 juillet. Un parent de Dreyfus s’en fut voir le colonel qui commandait ces unités. Il lui dit qu’il s’agissait d’enterrer un général de réserve de l’armée de l’autre côté de la Seine.

Aussitôt, le colonel fit ouvrir la barrière et prononça à voix haute le commandement rituel : “Présentez, armes !” C’est ainsi que le corps du capitaine Dreyfus traversa lentement la place de la Concorde, en recevant les honneurs militaires de tous les détachements de l’armée française. Etonnante revanche sur le destin. Mais tardive. »

Je ne partage pas toujours les idées de Badinter pour une raison simple:

« Celui qui est miséricordieux envers les cruels finira par être cruel envers les miséricordieux ». Par les temps qui courent, Badinter est trop faible.

Mais ici, je suis à 100% d’accord avec lui. Mettre l’effigie de quelqu’un au bout d’une pique est inacceptable et devrait être jugé et puni. C’est un appel au meurtre.

Je n’apprécie pas Macron, mais il y a des limites

Respect au parcourt de l’homme et avoir une telle patient est un exemple pour nous

De garder le combat tant que la vie nous donne la force de transmettre une si bonne parole

Merci a vous