Yom Hashoah,

célébré cette année les 27 et 28 avril,

est une occasion de nous pencher sur l’importance

de la transmission et sur le devoir de mémoire.

Il semble que dans certaines de nos écoles, « les professeurs peinent à enseigner la Shoah » (Le Figaro, 27 janvier 2014). De nombreux élèves seraient « fatigués d’en entendre parler », et leurs professeurs hésiteraient de plus en plus à aborder le sujet en classe. «Cette situation n’est pas tolérable» estimait Vincent Peillon, ancien ministre de l’éducation nationale (Le point, 27 janvier 2014).

Est-il nécessaire de rappeler à quel point la connaissance de la Shoah participe à la construction mentale et intellectuelle de nos enfants ? Qu’elle est pour tous un héritage moral et culturel qui fonde une identité et des valeurs communes ?

Pour Philippe Bernard (journaliste) « il faut repenser l’enseignement de la Shoah » (Le Monde, 26 janvier 2005). « Peut-on encore enseigner la Shoah ? » se demande Benoît Falaize (professeur d’histoire) dans Le Monde diplomatique (mai 2004). Des constats qui sonnent comme une provocation. Ou un rappel à l’ordre.

Il faudrait, dit-on, user de nouvelles pratiques pédagogiques adaptées à nos élèves et à « leurs attentes ». Ménager, par exemple, leur fragilité et leur susceptibilité, être attentif à ne pas heurter leurs convictions, éviter tout malentendu et incompréhension. Nous serions donc tombés dans le piège du repli communautaire.

A défaut de réformer l’objet de l’étude, on choisit de réformer la façon d’en parler. Des indispensables remises au point et un renouvellement des réflexions permettraient de « globaliser les problématiques et de mettre en perspective », ce qui signifie, dans le langage abscons des sciences de l’éducation, « renoncer à la spécificité juive de la Shoah », autant dire noyer le poisson dans l’eau.

Pour Dominique Borne, ancien inspecteur de l’Education nationale, c’est le mot Shoah qui dérange (Les cahiers de la Shoah n°1 1994, Tribune Juive 17 décembre 2013). Les cours doivent éviter le « transfert de culpabilité » qui, à terme, provoque le rejet et l’oubli car une « approche manichéenne » contribuerait à diaboliser les bourreaux et à sanctifier les victimes (sic). Le mieux, insiste monsieur l’inspecteur, serait d’inclure l’apprentissage de l’Holocauste dans une compréhension générique des génocides, comme celui des Arméniens ou des Tziganes.

Parlons sérieusement.

L’extermination des Juifs doit permettre d’aborder la question de l’antisémitisme. S’interdire ce nécessaire glissement sémantique est une faute qui ignore le débat au lieu de l’instaurer, évite d’expliquer pour s’abstenir de comprendre.

La singularité du sujet dérange davantage ceux qui l’enseignent que ceux qui sont enseignés (Le monde, 27 novembre 2010). Comment revenir aux fondamentaux du cours d’histoire ? Une meilleure formation des enseignants probablement, mais aussi un certain courage qui nous permettrait de regarder la réalité en face.

Il existe bien un antisémitisme en milieu scolaire (rapport du SPCJ, 2012). Georges Bensoussan, directeur de la revue d’Histoire du mémorial de la Shoah, parle à ce propos d’une « réalité enkystée » dont la cause est le refus pathologique de mesurer l’importance de la nouvelle violence antijuive et d’en identifier les origines. Nous restons dans l’appréciation a minima de cette réalité.

Enseigner la Shoah permet de renouer le lien social rompu, quelles que soient les différences et les générations. Parler des souffrances d’hier, c’est parler des souffrances d’aujourd’hui.

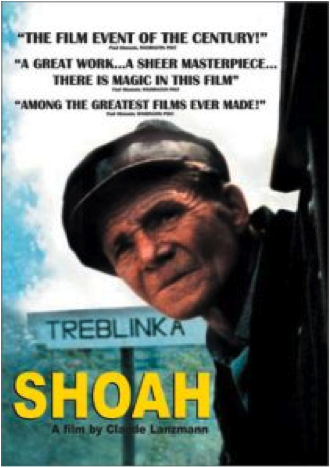

Le film « shoah » de Claude Lanzman (1985) est, à ce propos, un choc bienfaiteur.

Ce monument cinématographique de 9 heures a demandé 12 ans de préparation. C’est un documentaire sans documents, car les images d’archives montrant le génocide lui-même n’existent pas ou peu (« La Shoah à l’écran », Anne-Marie Baron, édition du Conseil de l’Europe, 2004). La parole est laissée aux témoins directs.

Par un procédé subtil de mosaïque et du recoupement, les nombreuses personnes interrogées sont invitées à revivre des scènes précises, à se remettre en situation. Leurs différents témoignages construisent « un document à plusieurs voix adroitement entrelacées » (Simone de Beauvoir). « Cette collecte de la mémoire (…) concentre l’attention sur le passage à l’acte » (Cecile Vigour, CNRS). Les questions pratiques se succcèdent : quels gestes étaient faits ? Dans quel contexte ? Comment ça se passait ? A quoi ressemblent les lieux, comment étaient les victimes, où se trouvaient-elles, quel était le rôle de chacun ?

C’est à nous, spectateurs livrés à notre propre capacité de discernement, de replacer les pièces du puzzle car personne ne le fera à notre place. Dans ce « film contre l’oubli (…) on entre spectateur et on ressort témoin » (Jean-François Forges, enseignant). Ni brutale ni manichéenne, cette œuvre unique est « une pédagogie de la mémoire » (Carles Torres, édition de l’Atelier, 2001).

Il y a quelques jours encore, je montrais à mes élèves de première ES l’extrait fameux d’Abraham Bomba. Beaucoup de commentaires et de livres ont été écrits à son sujet. On comprend pourquoi.

Abraham était coiffeur à Częstochowa. Déporté à Treblinka puis intégré pendant une dizaine de jours à une équipe de Sonderkommandos (groupe de travailleurs juifs chargés des sales besognes), il a été chargé de couper les cheveux des femmes qui allaient entrer dans la chambre à gaz. Claude Lanzman y revient.

Le réalisateur a choisi de le filmer dans un salon de coiffure en Israël où Abraham vit désormais, au milieu des clients qui attendent leur tour. Cette mise en condition quelque peu anachronique conduit le témoin à replonger doucement dans son passé, à reproduire les gestes dramatiques d’autrefois de sorte que le souvenir se matérialise à nos yeux par une transposition troublante. Nous le voyons faire son travail dans le salon de coiffure israélien, mais c’est le coiffeur de Treblinka que nous découvrons.

Le décryptage de l’extermination apparait soudainement dans toute sa réalité crue et sordide : l’industrie de mort mise en œuvre dans les camps était d’abord une sinistre mise en scène et une déshumanisation voulue des victimes, entassées et nues, réduites à l’état d’objet et de matière. A ce titre, les cheveux que coupent Abraham sont emblématiques. On pense aux amoncellements de cheveux conservés au musée d’Auschwitz, à ces grappes dérisoires mais sacrées de vie d’outre-tombe, décolorées par le temps et montrées au visiteur derrière une épaisse vitrine. On s’en servait pour faire des couvertures et des vêtements, détail macabre qui donne un sens particulier au témoignage d’Abraham Bomba le coiffeur, complice malgré lui de ce recyclage épouvantable.

Pas un bruit dans la classe, même pas un murmure ni un geste. Les élèves observent un silence inhabituel, spontané et attentif. Sur l’écran, le va-et-vient permanent du salon de coiffure nous montre que la vie, le réel, le présent intense est de ce côté-ci de l’image. On scrute le visage d’Abraham qui s’affaire autour d’un client. Il a les yeux secs, les lèvres fines, les traits lisses d’un professionnel concentré. Tout en maniant ciseaux et peigne, il parle d’une voix forte, avec parcimonie mais précision. Distinctement, il articule les mots du souvenir qui s’échappent.

_ Claude Lanzman : Qu’avez-vous ressenti quand vous avez vu ces femmes nues arriver avec leurs enfants ?

_ Abraham : Je ne ressentais rien … c’est difficile… J’ai travaillé jour et nuit au milieu de tous ces gens morts, de ces corps, à force je n’avais plus de sentiments …. Je connaissais beaucoup de ces femmes … Elles vivaient en Pologne, dans ma ville, elles étaient des voisines, des amies proches. Quand elles m’ont vu, elles m’ont demandé. « Abe, que fais-tu là ? Qu’est-ce qu’on va devenir » ? (…) Qu’est-ce que j’aurais pu leur dire ?

Abraham Bomba filmé par Claude Lanzman.

Puis il évoque sa femme et sa soeur qui arrivent à leur tour dans la chambre à gaz. Sa voix brutalement se casse. Incapable d’aller plus loin, il plonge dans un profond et long silence. Pendant ces interminables secondes, Abraham Bomba se tait, pleure pudiquement derrière une serviette et refuse de continuer. Du côté de la caméra, une voix insiste. « Il faut continuer, il le faut ».

Entre les murs de la classe, le silence pudique d’Abraham nous submerge. Les images défilent mais le temps s’est arrêté. « Je ne peux pas, je ne peux pas ». La voix derrière la caméra insiste. En gros plan, le visage d’Abraham est défait, crispé, douloureux. Il interrompt son travail de coiffeur, essuie une nouvelle fois son visage. Une émotion sincère nous saisit, vraie et fraternelle. La voix insiste encore. Enfin, après cet interminable mais précieux silence, Abraham reprend le fil.

Claude Lanzman s’en est expliqué : « Ce film ne donne pas la parole aux survivants, mais aux morts (…) Les témoins sont des revenants ». Les faire parler, c’est faire parler les morts. « Je ne savais pas qu’il allait s’effondrer, s’interrompre et se mettre à pleurer (…) J’étais un cheval avec des œillères (…) affrontant ce que j’appelle le soleil noir de la Shoah. » (Nouvel Observateur, 5 mars 2009).

Traqué par cette exigence de témoigner, Abraham retrouve les mots « parce qu’il le faut », tisse avec nous des liens insoupçonnés. Nous voilà à notre tour des vivants qui écoutent les morts. Nous voilà tous Abraham Bomba.

Pour Tzvetan Todorov (philosophe) « Shoah, film sur la haine, est fait de la haine et enseigne la haine ». Le choc vient qu’on y découvre la « facilité du mal » et « la possibilité de l’extrême ». Pour Jean François Forges (spécialiste du cinéma dans la pratique pédagogique) « l’image produit de l’émotion, l’émotion produit le choc et le choc produit de la vérité (…). Le film parle de la mort mais aussi de la vie » (Eduquer contre Auschwitz, histoire et mémoire, 1997).

Le film pose la question du comment, pas du pourquoi. Il décrit mais n’explique pas. Abraham ne nous dit pas : ce que j’ai fait est bien ou mal. Ce que j’ai vécu est compréhensible ou non. Il ne s’agit ni de se mettre à sa place ni de juger. Nous ne sommes plus dans le domaine de l’intelligible qui oblige à conceptualiser, comparer, argumenter, abstraire. « Diriger sur l’horreur un regard frontal exige qu’on renonce (…) à la question du pourquoi, faussement centrale » (Claude Lanzman, Nouvelle Revue de Psychanalyse, « Le Mal », n°38, 1988).

Le silence d’Abraham, le choc émotionnel qu’il provoque, la prise de conscience de l’horreur qu’il traduit, tout est irremplaçable.

Pour nous, simples spectateurs, une sorte de parallèle tragique s’opère. Car accompagner les siens aux portes de la mort est une épreuve universelle qui touche chacun. C’est aussi un indicible qui parle à tous.

Dans la classe, après la projection, je sens planer au-dessus des jeunes têtes un flottement et une certaine tension. Je me dis que ces gamins ont vu ce qu’il fallait voir. Ils ont vécu quelques instants de la vie d’Abraham. Cette leçon-là, ils ne sont pas près de l’oublier.

Où sont passés les élèves maghrébins et musulmans, les fils d’immigrés ou pas ? Où sont les jeunes gens dont il faudrait anticiper la réaction épidermique et le réflexe justicier pro-palestinien ? Où sont les révoltés de banlieue dont il faudrait calmer les élans vengeurs ?

Moi je ne vois que les enfants de la République, figés par un lien brutal mais saisissant qui vaut toutes les leçons d’histoire du monde. La pédagogie inouïe des images est intense et communicative. Tout d’un coup il n’y a plus d’élèves, il n’y a plus de prof. Il y a des témoins qui regardent et écoutent. Il y a la mémoire qui travaille.

A propos de la commémoration de la rafle d’Izieux, Alain Jakubowicz, président de la Licra, rappelait récemment que « l’émotion est un signe d’espoir qui nous encourage à croire à une France fraternelle » (Huffington Post, 17 avril 2014). Nul besoin de beaux discours, de mots un peu creux et d’un ton solennel un peu froid. Voir et entendre les collégiens black-blanc-beur égrener les noms des 44 écoliers juifs, est « un immense réconfort », nous dit encore Jakubowicz.

L’émotion est la clé de la mémoire collective. Elle vient nous chercher plus loin que nous pensons aller. Elle nous ouvre toutes les portes d’un vivre ensemble dans l’apaisement et l’unité (appel du CRIF ‘’Vivons ensemble’’, 7 avril 2014). Voir « Shoah » de Lanzman et retenir la leçon d’Abraham, nous convainc que le devoir de mémoire fait de nous des acteurs vigilants contre l’oubli. Et contre la haine.

Jean-Paul Fhima

Poster un Commentaire