Murmuration*

Interview de David Markish – Tribune juive

Tel-Aviv le 10 mars 2024

Entre foyer et glacier, du même trait gris allusif, alors qu’il a tranché, s’ouvre cette enclave.

André du Bouchet

Cher David Markish, d’abord vous dire l’immense honneur de vous interviewer aujourd’hui. Vous vivez en Israël depuis plus de cinquante ans, votre engagement, votre vocation sont donc intimement liés à ce Peuple, pour lequel votre famille s’était déjà vouée avec passion.

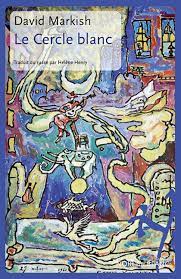

Vous êtes, je le rappelle, un écrivain juif russe, – vous avez publié plus d’une trentaine de romans. Vous êtes le fils de Peretz Markish, l’un des plus grands poètes yiddish. Votre père fut assassiné le 12 août 1952, en cette nuit qui fut appelée « la nuit des poètes assassinés », fusillé aux ordres de Staline, comme tous les autres membres du Comité antifaciste juif qui avait tant lutté au nom de l’Union Soviétique.

Vous avez été avec votre famille déporté pendant plusieurs années au Kazakhstan. En 1972, vous parvenez à sortir d’Union Soviétique. Le 8 novembre, dans des conditions d’un courage et d’une détermination sans égales, vous immigrez, accompagné de votre mère, en Israël. On peut dire sans exagérer que vous avez traversé l’histoire du XXème siècle et du début de ce XXIème dans toute son ampleur, dans tout son fracas. Vous incarnez indiscutablement, corps et âme, un pan de l’histoire juive. Et non des moindres ! Rachel Ertel disait dans l’introduction du chef d’œuvre qu’est Lundi de Moïshe Kulbak, autre grand écrivain yiddish effacé d’un trait du monde fantastique de la littérature juive, que « ce qu’il y a de sacré dans l’homme, c’est précisément ce qui n’est pas l’homme ». Vous avez défendu, incarné, habité la littérature juive, en dépit quelquefois de l’indifférence ou du peu d’importance dont on la revêtait. Décorum croit-on à tort d’un monde qui se défait. Et jusqu’à aujourd’hui, dans cet Israël, dans ce monde juif meurtri, vous répétez encore que les lettres, et plus généralement la culture, pourraient encore nous sauver du chaos.

- Alors permettez-moi, avant de vous interroger sur ce monde, de vous demander ce que représente exactement pour vous l’écriture ? Est-ce vivre que créer ?

Cette profession s’apprend. Au mieux ou au pire, il faudrait plutôt parler de « maîtrise d’une profession ». La littérature, l’écriture, ne sont pas mon métier, c’est mon mode de vie. Après mes quarante ans, le mouvement du temps a coïncidé avec le travail d’écriture. Aujourd’hui, c’est dans les limites de ce travail que j’existe, tous les éléments de ma vie y sont attachés d’une manière ou d’une autre.

Je ne sais pas au juste combien d’ouvrages j’ai déjà écrits. Vingt ou trente. Peut-être plus. Je ne compte pas – je suis un homme de lettres, pas de chiffres. Soixante-dix ou quatre-vingts livres ont déjà été publiés dans différentes éditions et traduits dans différentes langues.

- De tous vos romans, quel est celui qui fut pour vous le plus difficile à penser, puis à écrire, au vu de votre histoire personnelle ?

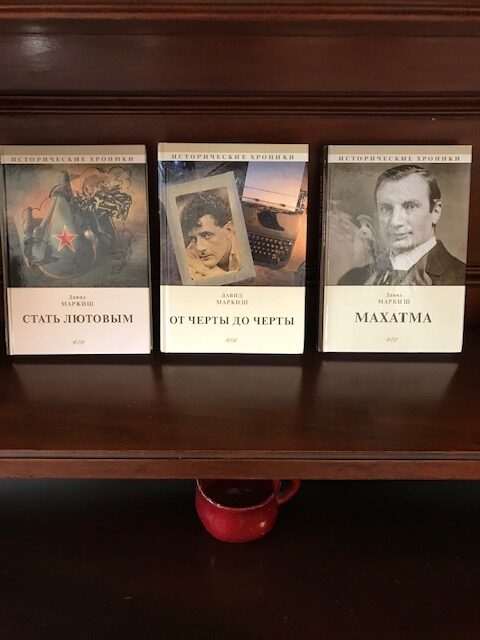

Je pense que le livre « tournant » de ma vie littéraire fut le roman « Devenir Lyutov[1]« . J’ai eu dans cet ouvrage recours à un nouveau style, que je n’ai pas quitté depuis, et que mes romans suivants perpétuent dans une mesure plus ou moins grande. Quant à la difficulté de trouver une vraie intrigue, – qui « sonne juste » face à notre histoire commune ou celle de ma famille, c’est là tout le sujet de mon roman « C’est moi, Noah », sur lequel je travaille actuellement.

- Vous êtes, je suppose, inévitablement imprégné par la littérature somptueuse de votre père, Peretz Markish. Que pensez-vous en transmettre aujourd’hui ?

J’ai pour mon père une immense gratitude. Son influence sur mes écrits est évidemment très grande. Il m’a appris par exemple ce qu’est une métaphore – boucle de diamant de l’écriture fictionnelle et du langage plus généralement. Peretz Markish dont les œuvres, que ce fût en prose ou en vers, étaient écrites en yiddish, fut un grand maître des métaphores poétiques ; il vivait dans un monde où les comparaisons métaphoriques faisaient partie intégrante de la vie. Mon père incarnait cette perception poétique de l’existence, – la vie était ce kaléidoscope étourdissant – c’est peut-être ce que l’on nomme « tour d’ivoire » des poètes.

- Votre histoire personnelle qui est aussi celle de tout un pan de l’histoire juive, associée à votre vocation d’écrivain, vous a -t-elle, d’une certaine manière, exilé de la vie israélienne ?

Il n’y a pas eu de « melting pot » homogène de cultures rapatriées, comme l’avait rêvé Ben Gourion. La culture nationale israélienne est mosaïque par nature. Pour autant, cela ne m’a nullement empêché d’appartenir à cette culture, représentée tant chez les Israéliens vivant dans le jeune État juif que chez ceux qui comme moi ont aussi traversé cette galout, vieille de deux millénaires.

- Avez-vous eu le sentiment qu’en Israël, le patrimoine que vous incarniez était suffisamment mis en lumière ?

L’œuvre immense, incommensurable de Peretz Markish est particulièrement mal connue en Israël. Ce constat amer est avant tout lié, et cela dès les plus petites classes, à un système éducatif défectueux et informe, n’incitant pas à une vraie connaissance générale de la culture exceptionnelle de ce peuple.

- Longtemps, le yiddish fut une langue interdite en Israël, puis reléguée à l’arrière-cours, comme la langue du passé, de l’exil, voire de la shoah. Aujourd’hui, ici et là, renaissent à nouveau, enfin, des ilots de transmission. Pensez-vous qu’il fallait en passer par là pour posséder une identité proprement israélienne ?

Un certain regain d’intérêt pour la langue yiddish ne remédiera pas à la situation – cet intérêt est purement académique ; cette langue de l’exil est traitée au mieux comme un artefact précieux. L’intérêt que le yiddish suscite n’est, de toute façon, pas exactement un mouvement de masse, et je doute de l’avenir dynamique du yiddish en Israël. L’hébreu a gagné la « guerre des langues », sa domination est inébranlable, et il devrait, du reste, en être ainsi : « Un peuple – une langue », et cette langue est l’hébreu. Moi qui écris dans une langue de « galout », le russe, je l’accepte. Si j’avais pu, comme Uri-Tzvi Greenberg ou Éphraïm Kishon, passer de ma langue maternelle à l’hébreu, cela aurait été tellement plus facile et plus simple pour moi. Mais je n’ai pas pu. Il n’y a donc rien à dire de plus.

- Quel est le rôle, à nouveau, d’un écrivain juif dans cette tourmente, ou quel devrait-il être ? Quel est au fond sa responsabilité ?

Le rôle de l’écrivain israélien dans cette humanité bestiale est très élevé – bien que cela ne soit pas toujours visible. Nous nous vouons en effet à la culture, et seule la culture, et rien d’autre, sauvera le monde de la destruction, si tant est qu’il veuille survivre. Le rôle de l’écrivain remonte à la Bible – c’est le rôle du prophète. Ou du faux prophète !

Quoi que j’écrive – que cela remonte à l’Histoire ou qu’il s’agisse d’un roman dystopique – le héros de mes livres est mon contemporain qui regarde le monde à travers mes yeux. Toutes ces années d’écriture et les événements dont j’ai été témoin ou auxquels j’ai participé ont changé évidement mon caractère et façonné ma vision du monde, et cela se retrouve fatalement dans mes ouvrages et le regard que je porte sur ce qui nous environne.

Je fus à cet égard très inspiré par deux écrivains brillants, Ivan Bounine et Andreï Platonov, que je lis et relis dans ma langue maternelle, et qui sont pour moi les modèles de la prose russe.

Mes romans et mes récits s’adressent à ceux qui les ont lus et qui, une fois le livre fermé, retrouvent leurs questions, auxquels ils doivent trouver à leur tour les réponses.

- Vous avez été l’un des conseillers de Rabin sur l’immigration russe ; comment voyez-vous aujourd’hui l’immigration des juifs en général en Israël ? Est-elle nécessaire ?

L’immigration des Juifs russes dans leur patrie historique a largement contribué à modifier l’apparence, voire l’essence même de l’État d’Israël. Le temps supporte mal le conditionnel, et il est impossible de savoir à quoi ressemblerait Israël sans cette émigration considérable venue de Russie – pour le meilleur ou pour le pire ! Mais la maxime « le bon vieux temps » est quoi qu’il en soit fort suspecte : le temps n’a jamais été tendre avec les gens.

- Comment ressentez-vous la tragédie de ce 7 octobre, et de ce qui en découle ? Quelle fut votre réaction immédiate, et quelle est-elle à présent ?

Je suis très réticent à comparer la tragédie du 7 octobre avec la Shoah. L’existence même d’un État juif capable de se défendre l’emporte sur cette comparaison. En ce qui concerne l’antisémitisme – passé, présent et futur – , comme le disait si justement Albert Einstein: « L’antisémitisme est l’ombre du judaïsme « .

- Dernière question motivée par la curiosité : avez-vous été heureux en Israël toutes ces années ? Pourriez-vous vous imaginer dans un autre lieu ? Aujourd’hui, particulièrement ?

Dès la minute où je suis descendu de l’avion et où j’ai posé mes premiers pas sur le sol israélien, le 8 novembre 1972 exactement, je n’ai pas cessé d’être heureux. Pas un instant. Je ne peux pas m’imaginer vivre dans un autre pays. Aucun autre pays.

Cher David Markish, je vous remercie d’avoir été mon invité, d’avoir répondu à mes questions, de nous avoir laissé entrevoir cet horizon que chacun de vos romans illumine, et qui incite à chaque mot, à la lettre près, à ne jamais abandonner. Merci d’être qui vous êtes.

https://www.youtube.com/results?search_query=Дело+Маркиша

https://www.stalkerfest.org/programma/film/perecu-markishu-neugasimyy-svetilnik

https://www.youtube.com/results?search_query=Дело+Маркиша

https://www.fabula.org/colloques/document2791.php

https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/markish_perets

* Murmuration est un anglicisme désignant une nuée d’oiseaux ondulant dans les airs, virevoltant ensemble vers un même horizon.

Notes

[1] « To Become Lyutov », St. Petersburg, Limbus-press, 2001 (roman autour d’Isaac Babel)

Version russe

Интервью Дэвида Маркиша

с Даниэллой Пинкштейн

Профессия это то, чему можно хуже или лучше научиться, «овладеть профессией». Литература, сочинительство – это не моя профессия, это мой образ жизни. После сорока лет движение времени совпало для меня с работой над текстами. В границах этой работы я существую, с ней так или иначе связаны все элементы моей жизни.

Сколько книг я написал? Я не знаю. Двадцать или тридцать. Может, и больше. Я не веду подсчёт – я человек буквы, а не цифры. В разных изданиях и в переводах на разные языки вышли 70 или 80 книг.

Думаю, что «поворотной» книгой в моей литературной жизни стал роман «Стать Лютовым». В этом романе я прибег к новой для меня стилистике, которой, в той или иной степени, придерживаюсь по сей день. Что же касается сложности придумывания сюжета, то это – роман «Это я, Ной», над которым я сейчас работаю.

Влияние моего отца, Переца Маркиша, я с благодарностью ощущаю в поисках метафор – этих алмазных пряжек прозы. Перец Маркиш был великим мастером поэтических метафор, он жил в том мире, где изумительные метафорические сравнения являются органической частью обзора. Мой отец был неотделим от поэтического восприятия бытия, и это и есть та самая «башня из слоновой кости», о которой столько говорено применительно к поэтам.

Смешения культур репатриантов в «плавильном котле», как о том мечтал Бен-Гурион, не произошло: израильская национальная культура имеет мозаичный характер. Это, однако, отнюдь не мешает мне ощущать себя свободной частицей нашей культуры – весьма специфического явления, свойственного израильтянам, живущим в молодом еврейском государстве, в отрыве от которого я существовал два тысячелетия галута.

Творчество Переца Маркиша недостаточно хорошо известно в Израиле. Этот горький факт, прежде всего, связан, начиная с ранних школьных лет, с ущербной, искривленной системой образования, дурно влияющей на общую культуру народа.

Определённое возрождение интереса к языку идиш не исправит положения – этот интерес имеет сугубо академический характер; к нашему галутному языку относятся, как к ценному артефакту. Интерес – это ещё не массовое движение, и в живом будущем идиша в Израиле я сомневаюсь. Иврит победил в «войне языков», его господствующее положение непоколебимо, и так и должно быть: «Один народ – один язык», и этот язык – иврит. Я, пишущий на другом «галутном» языке – русском – это принимаю. Сумей я, как Ури-Цви Гринберг или Эфраим Кишон, перейти с родного языка на иврит, мне было бы проще и легче. Но я не сумел. Значит, не о чем и говорить.

За сто с лишним лет сионистского движения, за семьдесят пять лет нашей государственности мы не сумели наладить отношения с окружающим нас арабским миром. Тому есть свои причины, я не хочу на них тут останавливаться. Могу лишь высказать предположение, что нынешнее буйное время во многом, если не во всём, определит будущее Израиля. Во всяком случае, я на это надеюсь, а надежда умирает предпоследней.

Роль израильского писателя в этом звереющем на глазах человечестве высока, хотя и неприметна: мы служим культуре, и только она, и ничто иное, спасёт мир от гибели, если ему суждено уцелеть. Роль писателя тянется корнями к Библии – это роль пророка. Или лжепророка.

Что бы я ни писал – историю древних событий или роман-антиутопию, герой моих книг – мой современник, глядящий на мир моими глазами.

Образцом русской прозы для меня являются два гениальных писателя – Иван Бунин и Андрей Платонов, которых я читаю и перечитываю на родном языке.

Десятки прожитых лет и события, которым я стал свидетелем или участником, изменили мой характер и сформировали моё мировосприятие – я стал тем, кто я есть.

Мои романы и рассказы адресованы тем, кто их прочитал и, закрыв книгу, сберёг вопросы, на которые сам должен найти ответы.

Иммиграция русских евреев на историческую родину в большой степени способствовала изменению облика, да и самого существа государства Израиль. Прошедшее время не терпит сослагательного наклонения, и я не знаю, как выглядел бы Израиль без массовой эмиграции из России – лучше или хуже. Но максима «старое доброе время» вызывает во мне сомнения: время никогда не было добрым к людям.

Трагедию 7 октября на границе с Газой я бы поостерёгся сравнивать с Холокостом. Само существование еврейского государства, способного за себя постоять, перечёркивает это сравнение. А об антисемитизме – прошлом, настоящем и будущем – точней всего высказался Альберт Эйнштейн: «Антисемитизм есть тень еврейства».

С той минуты, когда, 8 ноября 1972 года я спустился по трапу самолёта на израильскую землю, я испытываю счастье. Не могу представить себя живущим в какой-либо другой стране.

[1] « To Become Lyutov », St. Petersburg, Limbus-press, 2001 (roman autour d’Isaac Babel)

Poster un Commentaire