Combien sont-elles, combien sont-ils encore, ceux qui peuvent dire comme Alice Mendelson dans les premiers mots de son ouvrage, à propos de son père : « Je ne lui ai pas dit au revoir » ? Plus très nombreux, assurément.

Cette professeure de français et conteuse de près de 98 ans fait partie des derniers témoins directs de ce que fut la déportation des Juifs de France. De ceux dont un ou plusieurs proches sont partis vers Pitchi Poï pour ne jamais revenir. De ceux qui ont été trahis par la France, que sa famille originaire de Pologne, fraichement débarquée dans l’hexagone, voyait pourtant jusqu’alors comme un paradis sur terre…

Au soir de sa vie, en compagnie de son ami, le remarquable historien Laurent Joly, elle témoigne (1), comme d’autres femmes avant elles : Ginette Kolinka (avec Marion Ruggieri), Isabelle Choko (avec Pierre Marlière) (2) ; Comme les deux copines d’Auschwitz Simone Veil et Marceline Loridan Ivens, et d’autres femmes aujourd’hui décédées.

Dénoncé, traqué, déporté

« Mon père offrait du bonheur. Et moi, j’étais sa fille », dit celle qui a 16 ans quand son père, coiffeur de profession dans le 18ème arrondissement (rue Danrémont), est déporté dans le deuxième convoi de Juifs, parti de France le 5 juin 1942, du camp de Compiègne, après une arrestation et un passage par Drancy en septembre 1941.

Née dans une famille de communistes, pour qui la culture et la musique sont essentielles à la vie, Alice Mendelson dit avec simplicité et sans pathos excessif ces temps de plomb. La dénonciation d’un coiffeur concurrent (Jean Pal) au Commissariat aux Questions Juives. La confiscation du salon de coiffure puis les vautours qui s’abattent sur les biens professionnels du couple, la déportation du père avant qu’Alice et sa mère échappent de justesse à la rafle du Vel d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942. Elle évoque ensuite le chemin tortueux, aux mille dangers, qui leur permet à toutes deux de passer en zone sud puis, pour Alice, de s’engager dans la Résistance. Elle raconte enfin « la vie d’après », celle de la reconstruction rendue ardue par deux années de traque et de peur. Mais un après tout sauf simple, marqué par un combat âpre et pour tout dire honteux, afin d’obtenir justice et réparation.

Les mots pour combler le vide

C’est par les mots qu’Alice Mendelson a soigné ses maux en devenant une enseignante unanimement appréciée. Mais aussi, comme d’autres de ses contemporains juifs qui ont vécu des situations si proches d’elles (je pense par exemple à Jean-Claude Grumberg), en se transformant en conteuse et en poétesse.

Des mots qui ont sans doute manqué à sa mère, dont la santé n’a cessé de se dégrader après-guerre jusque dans les années 60, avant de disparaitre… Alice Mendelson écrit : « Je réalise combien, du haut de mon mètre 45 et de ma jeunesse triomphante de lycéenne, de résistante, de communiste amoureuse, j’ai été épargnée par rapport à ma mère, qui a pris de plein fouet tous les chocs, toutes les angoisses, toutes les privations de la guerre« .

Immunisée contre la haine, délestée du poids de la guerre, de l’absence et de la mort par sa jeunesse redevenue insouciante, Alice Mendelson vit désormais avec une conviction chevillée au corps : il faut vivre intensément pour ceux qui n’ont pas eu le droit de vivre. Ne pas se laisser ronger de l’intérieur par la rancune. « L’absence de rancune est un élixir de vie » affirme-t-elle dans l’épilogue de ce court livre, à la fois bouleversant et utile, dont je vous conseille la lecture.

© Gérard Kleczewski

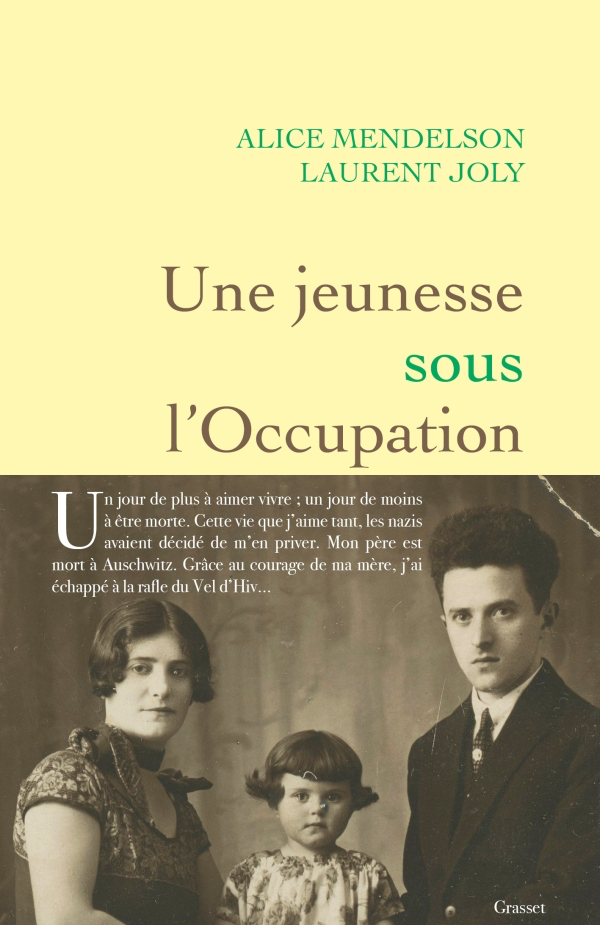

- « Une Jeunesse sous l’Occupation », d’Alice Mendelson et Laurent Jolly. Editions Grasset. 120 pages.

- https://www.tribunejuive.info/2023/04/28/gerard-kleczewski-le-tres-edifiant-parcours-disabelle-choko-94-ans-rescapee-de-la-shoah/

Poster un Commentaire