Pierre Rival, journaliste et écrivain, mène une recherche au long cours sur sa famille maternelle juive. Au cours d’un voyage en Pologne, il s’est rendu sur les lieux dont ses aïeux sont originaires et sur ceux où ils ont été exterminés au cours de la Shoah. Son voyage s’est déroulé en même temps que les commémorations du 80e anniversaire de l’insurrection du ghetto de Varsovie, un moment politiquement important dans un pays qui reste toujours travaillé par la « question juive ». Dans son Carnet de voyages, il nous livre ses impressions sur l’avenir d’une relation à la fois contrariée et pourtant toujours possible, celle que nous entretenons avec ce qui fut « le paradis des Juifs » avant de devenir un enfer : Po-Lin, la Pologne…

16 avril 2023

La Pologne, c’est bien connu, est un pays antisémite. Les enfants des survivants de sa grande communauté juive, ceux dont les parents ont survécu à la Shoah en se terrant et en résistant, car survivre en Pologne pour un Juif entre 1939 et 1945 c’était résister, ceux aussi dont les parents, bien plus nombreux, ont fui en URSS en 1939 et qui, à leur retour avec l’Armée rouge, ont constaté qu’ils n’étaient pas les bienvenus, même après la Shoah, surtout après la Shoah, vous le diront. L’évidence leur a été transmise, comme elle est passée chez les descendants, moins nombreux en France, des Juifs polonais communistes qui avaient cru après la guerre aux promesses du socialisme réalisé. Les contrecoups de la Guerre des Six jours, mais aussi des manifestations d’étudiants du mois de mars 1968 – le mouvement du Mai polonais – ont été fatals à leurs illusions. Les Juifs, même réduits à une poussière d’individus, n’étaient plus, ne seraient plus jamais chez eux en Pologne.

La mise en scène de la concurrence des mémoires par les pouvoirs en place, souffrance polonaise contre souffrance juive, n’a rien arrangé. La crise du carmel d’Auschwitz, entre 1984 et 1993, avec la grande croix qui subsiste encore aujourd’hui devant le block 11, dit block de la mort où ce sont principalement des Polonais (dont le père Maximilien Kolbe) qui ont été suppliciés, en témoigne. Tout comme la polémique née en 2008 de la publication en Pologne du livre de l’historien Jan Gross, « Les voisins », consacré à la responsabilité de la population locale polonaise dans le pogrom de Jedwabne en 19411. L’adoption par le Parlement polonais, en 2018, d’un amendement interdisant de blâmer la nation polonaise pour les crimes nazis n’a rien fait pour arranger les choses. En 2021 encore, la Pologne a rappelé son ambassadeur en Israël. Cette décision faisait suite à un geste similaire de Jérusalem outré par une loi polonaise limitant les revendications de biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale et après, loi qualifiée par Israël d’antisémite. Un nouvel ambassadeur israélien n’a été accrédité qu’en juillet 2022 et, depuis qu’un accord a été trouvé sur l’organisation des voyages de jeunesse dans les deux pays, un ambassadeur polonais doit retourner en Israël courant 2023. Encore cet accord est-il contesté par Yad-Vashem car il ferait la part trop belle aux visites des lieux mémoriels à la gloire de la résistance polonaise. Les relations israélo-polonaises sont toujours tendues à l’extrême.

Ce contexte, je l’ai en tête bien sûr, quand je décolle de Paris pour Varsovie le 16 avril dernier. Rubye, une amie américaine, professeure de Yiddish au centre de la rue du Château d’Eau à Paris, m’a résumé d’un mot toutes ces préventions :

– C’est le voyage qu’aucun de nous ne veut faire.

Et je me rappelle aussi la réaction des membres de l’Amicale des originaires de Kaluszyn dont je fais partie depuis que j’ai découvert que c’est de ce shtetl que ma famille maternelle provient.

– Oï, oï, oï, s’est exclamé Marcel qui est aussi l’un des piliers de l’association Fils et filles des Juifs déportés de France, Tu vas seul en Pologne ? Prend bien garde à toi…

Comme si c’était là un geste d’une inconcevable audace, une aventure…

Va donc pour l’aventure. En avril 1987, je suis bien parti en Union soviétique pour des raisons professionnelles mais aussi parce que, obscurément, je cherchais à y retrouver mes racines. Ma grand-mère s’appelait Tauba Minska et je pensais, avec ma mère qui aimait bien se rêver en princesse Mínska, que ce nom faisait référence à la capitale de la Biélorussie. Avant de découvrir très récemment qu’il renvoie en fait à un toponyme bien plus modeste, celui de Minsk-Mazowiecki, le siège administratif d’un powiat ou canton polonais nommé lui aussi Mínsk et où se situe Kaluszyn, à une trentaine de kilomètres environ de Varsovie.

*****

17 avril 2023

Ce premier jour à Varsovie, je le dédie donc à la découverte de mes origines, en commençant par le musée Polin, le musée de la vie des Juifs en Pologne. Il est situé au centre de Muranow, l’ancien quartier juif de Varsovie. On sait le sort qu’a connu ce district durant la guerre. L’annihilation. De ces milliers d’immeubles qui, avec leurs façades, leurs magasins, leurs réclames murales et tout un réseau de cours intérieures reliant les voies les unes aux autres, de ce lieu bruissant de vie, de musique klezmer et des senteurs de la cuisine juive, les rues les plus commerçantes de la capitale polonaise dans la première moitié du 20e siècle, il n’est resté que décombres après l’anéantissement du ghetto.

Ronald S. Lauder, président du Jewish World Congress, dans le discours qu’il tient deux jours après mon arrivée, le 19 avril, pour rendre hommage aux héros de l’insurrection, le rappelle :

– Lors de ma première visite ici, au début des années 70, il n’y avait autour de nous qu’un tas de gravats.

S’il évoque ces images du passé, c’est pour mieux vanter à contrario l’édification du musée Polin. Moi, avec dans la tête toutes les images anciennes du quartier où ma grand-mère et son premier mari, Abraham Teitelbaum, tenaient boutique de tailleur, rue Mila 67, ce que je vois, c’est que sur ces ruines les Polonais ont bâti une ville nouvelle, au sens où on l’entendait en France à la même époque. Une suite de logements préfabriqués de cinq à six étages ordonnés selon un plan orthogonal de rues se coupant à angle droit et cadencées tous les 500 mètres par de larges pénétrantes, avenues assez larges pour faire circuler de front un régiment de tanks. Une ville nouvelle, oui, et qui efface radicalement l’ancienne, là ou ailleurs, dans le centre historique de Varsovie, autour du palais royal et le long de la voie qui porte le même nom, les Polonais se sont appliqués méticuleusement, trop méticuleusement peut-être, à reconstituer le passé, leur passé.

Ce musée Polin, il faut cependant lui faire un sort. Il le mérite. De l’extérieur, l’ouverture au fronton de cette structure de béton évoque la lettre Taw (ת) en hébreu, dont le Seigneur dit à Ézéchiel que seuls les hommes dans Jérusalem qu’il aura marqués de ce signe pourront échapper à sa colère2. Les architectes finlandais Rainer Mahlamäki et Ilmari Lahdelma ont choisi de traiter leur sujet avec élégance et même un brin de pudeur. Ce n’est pas un geste architectural grandiloquent à la Franck Ghery. Plutôt une œuvre pleine de retenue où le symbolique se découvre progressivement et seulement à ceux qui se donnent la peine de le voir : de la lettre Taw déjà citée à la faille sinueuse courant dans le béton de la voûte au-dessus de l’entrée et qui évoque aussi bien les eaux de la mer Rouge s’ouvrant devant le peuple hébreu que la fissure créée par la stigmatisation des Juifs mis progressivement à l’écart du monde où ils vivaient dans une très relative harmonie avant d’être exterminés par les Nazis allemands et leurs complices de toutes les nations. D’autres trouveront des sens encore différents aux formes de cet édifice, ce qui fait d’ailleurs toute la richesse de cette architecture allusive. Enfin, sur la paroi de verre qui recouvre la structure de béton, les architectes ont inscrit le mot « Polin », tracé à l’encre si fine que de loin on ne discerne qu’une trame de gris, lisible seulement si l’on s’approche.

Polin ou Po-lin exactement, justement, que signifie au juste ce terme ?

Polin ou Po-lin exactement, justement, que signifie au juste ce terme ? Le sujet est abordé dès l’entrée de l’exposition permanente. En arrivant en Pologne, entre le 13e et le 14e siècle, les Juifs ashkénazes chassés de France, d’Allemagne et d’Angleterre, se seraient sentis tellement chez eux sur ces terres où les conviaient les magnats de la haute-noblesse soucieux d’attirer à eux une population d’artisans industrieux et compétents qu’ils auraient affublé leur nouvelle contrée du terme de Po-lin. Il signifie Pologne en hébreu mais aussi, selon une légende rapportée par le grand classique de la littérature en langue hébraïque, Samuel Joseph Agnon, il renvoie par homophonie à une parole du Très-Haut invitant les Juifs juste arrivés dans les forêts des Sarmates à se reposer ici en attendant que prenne fin la nuit de la Diaspora et qu’Il les ramène en Israël 3. Cette explication d’une beauté toute cabalistique justifie donc le choix du nom donné à ce musée censé faire revivre, au lieu même où il a failli être détruit, le génie des Juifs de Pologne.

Voyons donc comment s’y prend ce parcours de muséographie qui a tout juste dix ans d’existence pour remplir sa tâche de résurrection. Premier point fort, on y trouve d’abord la reconstruction à l’identique de l’intérieur de la synagogue en bois de Gwoździec, une localité située dans le sud du pays. Elle datait du 16ème siècle et a été détruite en 1941 par les Nazis allemands. Son décor polychrome à la fois naïf et précieux est fait de lettres, de signes du zodiaque et de représentation de plantes et d’animaux. Il donne à voir le paradis tel que se le représentaient les Juifs quand ils se réunissaient dans l’intimité de ce temple et entonnaient en chœur leurs psaumes et leurs chants liturgiques. Plus loin, on débouche sur une reconstitution de la rue juive à Varsovie. « La eydishe gas », comme on disait en Yiddish, épouse tout le dynamisme d’une culture en pleine efflorescence après 1905, avec l’édition, le théâtre et le cinéma dont des productions sont présentées dans chacune des boutiques reconstituées qui bordent cette allée. Puis vient l’inévitable épilogue, le témoignage poignant de la Shoah mis en scène dans un labyrinthe d’espaces de plus en plus confinés pour faire ressentir l’enfermement, l’étouffement et finalement l’écrasement d’une communauté tout entière.

Quels sentiments doivent éprouver les Polonais en sortant de ce musée qui, après tout, a d’abord été fait et pensé pour eux ? Mesurent-ils l’immensité de la perte qu’a représentée pour eux aussi la disparition de ce ferment de la vie de leur pays, ces 3,5 millions de Juifs, soit 10% de la population polonaise en 1939 ? Cette catastrophe, la vivent-ils commeun drame pour eux également, comme une atteinte à leur propre identité ou la considèrent-ils toujours de l’extérieur, funeste événement dont ils n’ont été que les témoins impuissants ? Certes, ils ne portent pas la responsabilité de la Shoah qui, pour leur malheur, s’est déroulée principalement sur le territoire polonais et a concerné en grande majorité des Juifs de nationalité polonaise. Il n’empêche, ces questions, elles vont me tarauder tout au long de ces journées de voyage, et les réponses que je leur apporterai varieront en fonction de mes impressions si diversement contradictoires.

Cette première étape ne s’achève pas là, pourtant. Il me faut encore aller sur la tombe de mon arrière-grand-mère, Esther Minska, au cimetière juif de la rue Okopowa. La plus grande nécropole juive d’Europe a été laissée intacte par les Nazis allemands. Peut-être jugeaient-ils que cet enchevêtrement de stèles dressées, plus ou moins droites et s’étendant sur plusieurs hectares était déjà suffisamment chaotique pour qu’il ne soit besoin d’y rajouter leur propre chaos. Et puis la tâche était immense. Les aigles nazis, après avoir fait tomber une pluie de soufre et de feu sur le ghetto comme si c’était une nouvelle Gomorrhe étaient sans doute à bout de force. Ils ont renoncé devant ce cimetière dont l’immensité énigmatique a de quoi faire peur. Et je comprends qu’ils aient été impressionnés. Je le suis aussi. Pourtant, je suis doté d’un plan et d’une photo de la stèle de ma grand-mère trouvés sur Internet. Je sais qu’elle se situe dans le secteur 87, allée 12, première tombe en partant de la droite. J’ai même la traduction de la dédicace en hébreu qui est gravée dessus :

Ici est enterrée Esther Yenta, femme humble et importante, droite dans ses actions, fille de Tzvi Dov, Femme de Azriel Minsk.

Et le caillou, l’un des trois que j’ai ramenés de mon jardin dans le but de les poser sur les sépultures en Pologne de mes proches, ou ce qui leur tient lieu de sépulture comme on le verra plus loin, ce caillou se brinquebale dans ma poche. Deux heures durant, je marche au milieu de cette forêt de stèles, sur ce tapis de broussailles et de dalles tombées. Parfois, j’entrevois un hassid en prière dans une cabane qui abrite le tombeau d’un saint homme, un tadzik. Et puis le cimetière se referme sur son mystère et je me perds à nouveau dans son incompréhensible topographie. Le plan dont je me sers ne correspond en rien au paysage que j’ai sous les yeux. Là où des allées sont indiquées je ne vois que des sentiers, barrés par un tronc d’arbre abattu ou venant buter sur une stèle isolée, sortie de l’alignement. Peu à peu, je réalise que, seul, sans aide, cette tombe de mon arrière-grand-mère, je ne la trouverai pas. Découragé, je renonce à la chercher et je pose mon caillou au hasard sur une stèle brisée, dépourvue d’inscription, et portant juste une étoile de David, modeste attestation de ma venue, preuve de mon passage.

Près de l’entrée du cimetière se dressent les monuments en mémoire de personnalités connues. Celle, datant de 2008, de Marek Edelman, le combattant du Bund, le fondateur de l’Organisation juive de combat dans le Ghetto, le militant de l’opposition démocratique contre le régime communiste, le héros de la diaspora, adopte une forme étrange : des X superposés, pareils à un grillage ou à un cheval de frise… Est-ce pour rappeler ce contre quoi Marek Edelman a toute sa vie lutté ? Est-ce un geste lancé à la face de Dieu, comme une interrogation ou un défi à prouver qu’il existe ? Ce X, même s’il est posé sur la sépulture d’un homme qui se voulait athée, je ne sais pas pourquoi, mais il me paraît soudain très judaïque…

« Ce que nous n’avons pu crier à la face du monde, nous l’avons enterré »

Et puis, il y a le monument à la mémoire d’Oyneg Shabbos, le plus récent puisqu’il n’a été inauguré qu’en 2021. Tout à l’heure, pour terminer ma journée, je visiterai l’Institut historique juif de Varsovie qui publie les archives du Ghetto. Il est situé dans l’ancienne bibliothèque judaïque, l’un des rares bâtiments du Varsovie juif d’avant-guerre à avoir survécu à la fureur iconoclaste des Nazis allemands. Il était adjacent à la grande synagogue de la rue Tłomackie, magnifique bâtiment néo-classique qui, lui, n’a pas été rebâti. Il faut dire que le besoin d’une cathédrale de ce genre ne se faisait plus sentir. Où les aurait-on trouvés, les 2 000 fidèles qu’elle était en mesure d’accueillir ? L’exposition qui se tient à l’Institut est à la fois sobre et bouleversante. On y voit notamment, au fond d’un couloir tout en pierres concassées, le bidon de lait rouillé dans lequel ont été retrouvés les témoignages arrachés à la gueule de la mort. Dans le cimetière, on s’est contenté d’ériger une dalle composée de cubes en verre, à la fois transparente et opaque. Ce qu’il s’agit d’évoquer ici, c’est l’organisation clandestine « Oyneg Shabbos », « Les joies du Shabbat » en Yiddish car ses membres se réunissaient le samedi. Pendant trois ans, sous la conduite de l’historien Emanuel Ringleblum, ce groupe a collecté tous les documents (affiches, décrets officiels, publications clandestines,) et les témoignages (compte-rendus, études, journaux intimes, reportages…) de la destruction des Juifs de Pologne par les Allemands. Quand, le 24 juillet 1942, débute l’Aktion au cours de laquelle 300 000 habitants du ghetto vont être envoyés à Treblinka pour y être exterminés, une équipe d’Oyneg Shabbos enterre dans des boîtes une partie de ces archives. Le jeune David Graber, 18 ans, qui participe à l’opération, y inclut son testament où il écrit :

Ce que nous n’avons pu crier à la face du monde, nous l’avons enterré.

Il ne survivra pas.

*****

18 avril 2023

Après cette première journée consacrée à mes origines juives en Pologne, je m’octroie un interlude touristique. Après tout, pourquoi ne pas rentabiliser ce déplacement mémoriel et se ménager un moment de détente avant d’aborder les traces d’autres souffrances encore plus éprouvantes ? Varsovie, détruite par les Allemands, reconstruite par ou avec les Soviétiques, n’est pourtant pas une destination comparable à des capitales comme Prague ou Budapest où des forêts de monuments, de palais et de rues plus pittoresques les unes que les autres attendent le visiteur. Le centre historique de Varsovie a été reconstruit à l’identique mais cette reconstruction paraît dater d’hier. On n’y voit pas, on n’y sent pas la patine du temps. La peinture des façades est neuve, les moulures des corniches rutilantes et fraîches.

Ce temps qui passe, ce temps qui dure, ce temps qui innerve les mémoires, le voilà cependant qui s’incarne dans une procession surgissant de façon impromptue sur la chaussée de la voie Royale. J’avais remarqué, en passant devant le palais présidentiel, à même le sol, des bougies disposées en forme de croix et je m’étais demandé quel événement, quel personnage pouvaient bien être ainsi commémorés. L’âme catholique de la Pologne, cette âme qui a permis à la nation polonaise de survivre même quand son État avait disparu, est un élément constitutif de l’histoire de ce pays. Nulle croix, cependant, ne précède la file de jeunes gens qui, comme dans un film, se matérialise devant moi. Le saint qu’ils célèbrent n’est pas saint parce qu’il est catholique mais parce qu’il est devenu, aux yeux de certains Polonais, le dernier d’une longue liste de martyrs dans la lutte sans fin de la Pologne pour son indépendance. Ces lycéens portent fièrement au-dessus d’eux une interminable bannière rouge et blanche, pareille à un dais sous lequel s’abriterait leur détermination à se battre pour la cause sacrée de laPologne.

C’est que je viens de tomber, par hasard, sur la commémoration de la mort dans un accident d’avion de l’ancien président de la République polonais, Lech Kaczyński. Son frère jumeau, Jarosław Kaczyński, est le président du parti au pouvoir en Pologne depuis 2015, le parti Droit et Justice aux orientations très conservatrices et, bien que n’exerçant aucune responsabilité gouvernementale, il passe pour l’homme politique le plus influent dans le pays. Son frère Lech est donc mort le 10 avril 2010 alors qu’il se rendait aux cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du massacre de Katyń, l’assassinat de masse par la police politique soviétique de plusieurs milliers d’officiers polonais dont, au passage, il faut noter que 10 % étaient juifs. Le prix payé par les élites polonaises, suite à l’intervention soviétique menée dans le cadre du pacte de l’URSS avec l’Allemagne nazie est, en fait, encore plus élevé, puisque ce seraient au total plus de 150 000 officiers polonais qui auraient été massacrés par les services soviétiques au cours de cette période. Sans compter plusieurs centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants envoyés au Goulag en plusieurs vagues de déportation, parmi lesquels, là aussi, de nombreux Juifs. L’ouverture partielle des archives et la reconnaissance par les Russes de leur responsabilité dans ce qu’ils qualifient à partir de 2005 de « crime militaire », sans aller donc jusqu’à la notion de crime contre l’humanité, explique la venue sur les lieux de Lech Kaczyński. Sa rencontre avec le Premier ministre russe de l’époque, Vladimir Poutine, n’aura pas lieu suite à cet accident dont les circonstances restent obscures. Erreur de pilotage ? Mauvais état de l’avion ? Ou attentat perpétré par les Russes, comme une partie de l’opinion polonaise – et en particulier Jarosław, le propre frère du président – a fini par le croire?

En tout cas, ces jeunes que je croise en procession sur la voie Royale font partie des délégations de collégiens et de lycéens qui, depuis une semaine au moins, se succèdent pour rendre hommage à ce martyr de la cause nationale. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, jamais la Pologne officielle n’a eu l’impression d’être autant dans le juste. Beaucoup de Polonais partagent le sentiment que, après avoir des années durant prêché dans le désert sur le péril russe, et alors que les démocraties occidentales – et en particulier, l’Allemagne et la France – s’aveuglaient volontairement sur ce danger, leur pays est enfin justifié. Longtemps victime, la Pologne est désormais à l’avant-garde de la défense de l’Occident. Elle est devenue le paladin du Droit.

Reste cependant une question. Elle est irritante. Les Polonais ne sont pas à l’origine de la Shoah, même si celle-ci s’est déroulée en grande partie sur leur territoire. Et qu’elle a concerné une majorité de Polonais d’origine juive. L’antisémitisme n’en a pas moins été une réalité en Pologne, indépendamment des Nazis allemands. Et elle a été une réalité avant, pendant et même après la Shoah. De cela, pour l’instant, les officiels polonais ne veulent toujours pas entendre parler. D’où ces frictions constantes. Avec Israël. Mais aussi avec une communauté académique constituée en grande partie de Polonais. Des historiens, des sociologues, des chercheurs tels Barbara Engelking, Jan Grabowski, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, ont accumulé des preuves, composés des ouvrages qui témoignent de cette permanence de l’antisémitisme. Leurs enquêtes portent sur ceux de leurs compatriotes qui ont profité de la Shoah pour détrousser les Juifs, les faire chanter, parfois les ont tués ou ont collaboré aux massacres, ou même poussé l’antisémitisme jusqu’à vouloir finir le travail des Hitlériens, comme certains mouvements de résistance de la droite extrême l’ont proclamé à haute et intelligible voix même pendant l’occupation. Le fait que les Polonais constituent le groupe le plus important de Justes parmi les Nations enregistrés par Yad Vashem (pour être exact, 7 232 sur 28 217 au 1er janvier 2022) ne change rien à cette autre réalité, si pénible à affronter par les Polonais, si difficile à pardonner aussi pour les Juifs. Est-ce faire preuve de trop d’idéalisme que de considérer qu’il suffirait d’un geste, d’une parole prononcée par ceux qui représentent la Pologne d’aujourd’hui pour que s’enclenche un processus de réconciliation dénué d’arrière-pensées ?

D’où l’importance pour moi de la journée qui vient, celle du 19 avril. Car si j’ai choisi cette semaine exactement pour me trouver en Pologne, ce n’est pas par hasard. Demain sera célébré le 80e anniversaire de l’insurrection du Ghetto de Varsovie. Demain, tous les membres de ce qui constituait autrefois la grande famille polonaise seront réunis, et ils le seront sur les lieux même où cette famille s’est constituée, a grandi et a fini par agoniser dans l’horreur. Demain sera l’occasion, comme dans toutes les réunions de famille, même celles qui ont cessé de se considérer comme telles, de se dire quelques vérités…

*****

19 avril 2023

Je ne suis pas un adepte des cérémonies officielles. Elles respirent l’ennui. Qui plus est si elles se déroulent dans une langue ou des langues que je ne comprends pas. Ce 19 avril, dès que je suis sorti dans la rue, un certain nombre de signes m’ont fait comprendre que la cérémonie à laquelle j’allais assister démentirait cette règle. Par la vitrine du café où j’ai pris l’habitude – en deux jours on prend vite des habitudes – de petit-déjeuner, je vois passer de jeunes hommes et de jeunes filles munis d’un grand sac d’où ils sortent de petits papillons de couleur jaune qu’ils proposent aux premiers passants du matin d’accrocher à leur boutonnière. Ces papillons, je les ai déjà vus dans un panier, à l’entrée du musée Polin, offerts aux visiteurs. Une fois leurs six pointes déployées, on peut lire au revers en polonais ou en anglais: « 19 avril 1943, insurrection du ghetto ». A nous, Français, ces papillons font penser au stigmate de l’étoile jaune que les Juifs devaient arborer durant l’occupation. En Pologne, ou plutôt dans le Gouvernement général, cette zone coloniale établie par les Nazis allemands entre les territoires polonais qu’ils ont annexés et ceux qu’ils ont concédés à l’Union soviétique, les Juifs portaient un brassard blanc siglé d’une étoile de David bleue. En fait, ces papillons représentent une jonquille, la fleur du printemps dont Marek Edelman, le dernier commandant des insurgés, déposait un bouquet chaque 19 avril depuis 1948 devant le Monument aux héros du Ghetto, œuvre du sculpteur juif Natan Rapaport.

Le musée Polin à peine ouvert, en 2013, une campagne dite Action Jonquilles est élaborée à l’occasion du 70e anniversaire de l’insurrection, reprenant la tradition instaurée par Marek Edelman. L’habitude se prend alors, chaque année, de distribuer à Varsovie et dans les grandes villes de Pologne ce signe visible et distinctif en hommage aux combattants du ghetto. Forcément, plus je me rapproche de la rue Mordechaj Anielewicz, du nom du commandant de l’Organisation juive de combat qui s’est suicidé avec son état- major dans le bunker de l’insurrection plutôt que de se rendre, plus ces jonquilles fleurissent au revers des passants. Je suis même abordé par le maire de Varsovie, le chef de l’opposition libérale Rafał Trzaskowski qui, en pleine opération de communication, remet aux Varsoviens sortant de la station de métro Ratusz Arsenal les petits cartons jaunes. Dans le square qui entoure le musée Polin, un fort service d’ordre est déjà en place. Des barrières cantonnent les spectateurs à l’écart de l’espace sacré, face au Monument aux héros du Ghetto, à deux pas, et où va se dérouler l’essentiel de la cérémonie. Une première, m’apprennent mes voisins dans la foule qui s’assemble.

– Les années précédentes il n’y avait pas cette séparation, m’assure l’un d’eux, c’était beaucoup plus démocratique.

D’ailleurs, il se murmure qu’une manifestation alternative se déroule déjà au cours de laquelle des militants polonais de la mémoire vont procéder à leur propre hommage en déposant des bouquets de jonquilles à l’Umschlagplatz, la gare de transbordement d’où les habitants du Ghetto étaient déportés vers Treblinka.

Il est vrai qu’on attend du beau monde devant le musée Polin. Pas moins de trois présidents de la République. Andrzej Duda, président de la République de Pologne, Frank- Walter Steinmeier, président de la République fédérale d’Allemagne, et Isaac Herzog, président de l’État d’Israël. De président polonais, on n’en avait pas vu ici depuis dix ans, et c’est la première fois qu’Israël est représenté à ce niveau. La première fois aussi qu’un président allemand se rend à cette cérémonie, si l’on excepte la venue en 1970 de Willy Brandt alors chancelier fédéral dont le « Kniefall von Warschau », « la génuflexion de Varsovie », au pied du monument de Natan Rapaport, est restée dans toutes les mémoires.

Soudain, il est midi pile, les sirènes se déclenchent. Autour de moi le bruit circule que ce sont les sirènes de tout le pays. Les cloches des églises se mettent également à sonner. Les flammes des torches des deux menorahs qui encadrent le monument paraissent redoubler d’ardeur. Sur l’écran géant, après qu’un chœur ait chanté « Zog nit keyn mol », l’hymne en Yiddish du poète Hirsh Glick inspiré par l’insurrection de 1943, la silhouette frêle d’un homme âgé apparaît. Les mains décharnées et légèrement tremblantes, Marian Turski, président du musée Polin, journaliste et historien mais surtout déporté à Auschwitz – je n’écris pas ancien, car déporté à Auschwitz on l’est pour toujours, l’un des derniers survivants de la Shoah en Pologne, lance encore une fois – et peut-être est-ce la dernière – son appel contre l’indifférence qui a permis aux Nazis allemands de commettre leurs crimes. Cette indifférence, il l’associe à une actualité brûlante pour son pays comme pour l’Europe :

Puis-je rester indifférent quand aujourd’hui l’armée russe attaque notre voisin et s’empare de son territoire ?

Autour de moi, les visages se figent. Même les jeunes israéliens un peu turbulents, le Maguen David sur les épaules, cessent de s’agiter.

Puis, c’est le tour des hommes d’État. Frank-Walter Steinmeier excelle dans l’exercice que savent le mieux pratiquer les responsables allemands dans ce genre de circonstances : il présente ses excuses, celles de son peuple, celles de son pays, et celles de son État. Sans mentionner pour autant la question d’argent, les Polonais réclamant toujours à la République fédérale des réparations en rapport avec l’ampleur des destructions qu’ils ont subies pendant la Seconde Guerre mondiale. Isaac Herzog, lui, est en mission diplomatique. Il s’agit de resserrer les liens avec la Pologne après cinq années de fâcheries. Sans rien, en même temps, lâcher sur l’essentiel. En bon politique, il le fait en deux étapes, s’interrogeant d’abord sur ce qu’auraient ressenti les Juifs du ghetto, si dans la puanteur des égouts et des caves étouffantes, fixant les canons des fusils et des chars, quelqu’un leur avait chuchoté à l’oreille que quatre-vingts ans plus tard, nous – les présidents de la Pologne, d’Israël et de l’Allemagne – serions venus ici saluer leur héroïsme .

Manière aussi de saluer l’ampleur de l’hommage rendu en ce 80e anniversaire à l’initiative de la Pologne. Auparavant, il a néanmoins subtilement mis en garde ses interlocuteurs polonais contre toute tentative de réinterpréter l’Histoire, en gommant la responsabilité de ceux qui ont été complices des criminels :

– Il n’y a rien de postmoderne ou de relativiste dans la mémoire de l’Holocauste. Le mal absolu existait, sous la forme des Nazis et de leurs complices. Et le bien absolu existait, sous la forme des victimes et des rebelles de chaque nation. En transmettant cet héritage à la postérité, nous nous devons de respecter cet axiome indiscutable... lance-t-il à son interlocuteur polonais, histoire de lui rappeler que des Polonais aussi ont eu leur part dans le génocide qu’ont subi les Juifs de leur pays.

Les regards se tournent alors vers Andrzej Duda. Le président polonais est jeune, élégant dans sa redingote de cavalier, le menton volontaire, le regard direct. Il est accompagné par son épouse, vêtue elle aussi en bleu marine avec une sobriété de bon aloi. Agata Kornhauser-Duda est la fille d’un poète juif bien connu en Pologne, Julian Kornhauser, ce qui ne gâche rien. Du discours d’Andrzej Duda, prononcé en Polonais, je saisis quelques paroles que ma connaissance du Russe me permet de comprendre peu ou prou. Elles me frappent. J’en vérifie plus tard le sens sur le verbatim mis en ligne par la présidence polonaise. Voilà ce qu’il énonce à l’adresse de ses concitoyens :

– Les Juifs polonais, ils vivaient ici, ils fréquentaient les écoles ici, ils parlaient une langue commune mais ils parlaient aussi le Polonais, ils connaissaient aussi la littérature polonaise, son histoire, ils étudiaient ici, travaillaient ici, créaient ici, étaient artistes, acteurs, professeurs d’université, avocats, médecins, ouvriers, entrepreneurs, commerçants, et tous ensemble ils faisaient partie du grand tissu social de la Pologne.

Duda dans son discours fait à plusieurs reprises allusion au Commonwealth que constituait la Pologne d’avant-guerre et qui réunissait, dit-il, plusieurs nations. Il n’en cite que deux, les Polonais et les Juifs, mais il a sans doute aussi en tête à ce moment-là les Baltes et les Ukrainiens que les frontières d’alors de la Pologne englobaient en partie. Au passage, il évoque aussi les modèles héroïques que les combattants du ghetto avaient pu se donner :

– Ils avaient à l’esprit les grands guerriers juifs des temps anciens, les Macchabées, les héroïques défenseurs de Massada.

Mais c’est pour ajouter aussitôt, comme s’il pensait encore possible de réintégrer une nation juive en Pologne :

– Ils se sont également souvenus de ce qu’ils avaient lu dans les manuels scolaires sur Ordon,qui s’est battu pour la Pologne et que Mickiewicz décrit comme celui qui a fait sauter saredoute parce qu’il ne voulait pas se rendre. Ils se souvenaient aussi de Wołodyjowski représenté par Henryk Sienkiewicz, dont ils connaissaient les œuvres par l’école. Wołodyjowskiqui a fait sauter Kamieniec Podolski car il ne voulait pas livrer à l’armée turque sa forteresse assiégée. Ce sont nos héros communs. Ce sont les héros d’Israël, les héros des Juifs, les hérosdu monde et de la Pologne.

Et de conclure, façon d’enfoncer le clou :

– Beaucoup de ceux qui ont survécu au soulèvement du ghetto, ont ensuite été des insurgéslors du soulèvement de Varsovie.

A ce moment, on se dit que, pour le président de la Pologne au moins, il n’est pas trop tard pour recréer Po-lin, le paradis des Juifs au bord de la Vistule.

*****

20 avril 2023

Il me faut partir maintenant à Kaluszyn. C’est que, pour ma famille maternelle, tout commence dans cette ville qui fut l’un des gros shtetls de Mazowie, avec plus de 9 000 habitants dont 7 000 Juifs en 1939. De nos jours, ce n’est plus qu’un bourg dont la population n’atteint pas les 3 000 personnes. Pour la plupart d’entre elles, elles travaillent à la base logistique de Lidl, le principal employeur desservant les grandes surfaces de la région. Autrefois, il y avait ici trois ateliers où l’on tissait des taliths dont la qualité était renommée dans toute la Pologne et au-delà. Une usine de savons et de lampes aussi, une usine de vinaigre et une autre d’huile, et deux tanneries encore livrant du cuir aux militaires. Et des tailleurs comme mon arrière-grand-père, des cordonniers, des fourreurs, des forgerons, sans compter les bouchers pratiquant l’abattage rituel et tous les autres commerces de bouche dont les poissonniers vendant le vendredi pour le shabbat. A la fin de la Première guerre mondiale, Kaluszyn comptait plus de 200 entreprises dont les trois- quarts étaient propriété de Juifs et qui exerçaient dans des secteurs aussi divers que la construction, l’industrie du bois, la chimie, le métal. Kaluszyn était une ville industrielle, industrieuse et commerçante4.

La route nationale 2 qui mène de Varsovie à la frontière de la Biélorussie passe, encore pour peu de temps, à travers le centre de Kaluszyn, l’encombrant de semi- remorques. Elle sera bientôt doublée par une autoroute financée sur fonds européens et que j’emprunte pour la plus grande partie du chemin. J’ai pris rendez-vous avec Marian, l’animateur du centre culturel local dont je regarde les publications depuis quelques temps sur Facebook. Les activités qu’il anime sont principalement folkloriques. A Paris, on me l’a présenté comme l’historien de Kaluszyn. Il est accompagné par son fils qui parle anglais, et nous servira d’interprète. Je me gare devant son bureau, à côté de la station-service qui a été édifiée à l’emplacement exact où s’élevait autrefois la synagogue, à deux cents mètres à vol d’oiseau de l’église.

En 1902, Kaluszyn a connu un incendie qui a littéralement détruit toute la ville et notamment la vieille synagogue en bois près de la rivière. Ce genre d’incendie était fréquent dans un pays où le bois était le principal matériau de construction. Dans son roman consacré à un shtetl mythique du nom de Kasrilevkè, le grand écrivain yiddish Sholem-Aleïkheim évoque les effets d’un tel ravage et comment « les petits bonhommes » comme il les appelle, guidés par leur Reb Yozifl, se rendent dans le monde du tohu-bohu pour quémander auprès des Juifs des hautes sphères et notamment auprès du plus important d’entre eux, véritable lion parmi les fauves, les offrandes qui leur permettront de reconstruite leur ville et, en premier lieu, leur synagogue5. Il faut croire que les Kaluszyners, dans leurs démarches à Varsovie ont obtenu le même succès que les Kasriléviens de la fiction car, dès 1905, les travaux pour l’édification d’une nouvelle synagogue, toute en briques celle-là, étaient bien avancés et que, une fois rebâtie, le pignon de la synagogue arrivait à la même hauteur que le clocher de l’église de l’Assomption. En 1942, lors de la liquidation du ghetto de Kaluszyn, les Nazis allemands ont dynamité aussi la synagogue dont les derniers pans de murs encore debout ont été définitivement rasés après la guerre.

Inutile donc de s’attarder à cette station-service où plus jamais le son du schofar ne retentira. Avec Marian et son fils nous lui tournons le dos et enfilons la rue principale, appelée, aujourd’hui comme hier, Rue de Varsovie. Les semi-remorques défilent à la queue-leu-leu, de même qu’autrefois les charrettes des colporteurs juifs empruntaient cette artère principale de la ville pour se rendre au marché. Cette place du marché, c’était une vaste esplanade en pente entourée de maisons basses où, le mardi, Juifs et incirconcis faisaient leurs affaires. Ce lieu éminemment stratégique de la vie d’un shtetl n’est plus aujourd’hui qu’un terrain vague. Les maisons ont disparu car c’étaient surtout celles des Juifs qui bordaient cet espace, avec leurs ateliers et leurs commerces. Seuls, au sol, quelques pavés subsistent déjà à moitié recouverts par de l’herbe. C’est sur ces pavés qu’en septembre 1942, une grande partie de la population du ghetto de Kaluszyn a été forcée brutalement par les Nazis allemands de se rassembler pour être déportée à Treblinka et y être gazée. Aujourd’hui, rien ne le rappelle.

Nous passons ensuite devant d’autres témoins du passé. L’ancienne maison commune où mes arrière-grands-parents, Esther Graj et Israël Minski, sont venus le 27 mai 1883 (calendrier julien) accompagnés par le rabbin du district de Kaluszyn, Moshek David Kligeberg, déclarer qu’un mariage religieux avait été conclu entre eux et le faire inscrire dans le livre de la population juive. Et surtout, fierté du Kaluszyn de l’époque, la caserne des pompiers, seul édifice à deux étages dont la salle au premier servait aussi de lieu de réunion pour les sociétés juives et les troupes de théâtre amateur.

A l’école, la directrice ouvre pour moi les vitrines du petit musée où sont réunis les souvenirs du passé de la ville. Elle me fait admirer les mannequins revêtus des uniformes de l’armée polonaise dont certains portent un sabre au fourreau. Il est vrai qu’en septembre 1939, Kaluszyn a été le théâtre d’un épisode glorieux pour l’armée polonaise. Un escadron du 11e régiment de uhlans a chargé, sabre au clair, les positions allemandes et repris la ville de haute lutte. Une statue équestre en bronze doré du lieutenant commandant la manœuvre a été inaugurée en 2014 par le président de la République en personne.

A mes questions sur la présence juive, ma guide, pleine de bonne volonté, ouvre alors une autre vitrine. Elle déploie devant moi un talith presque neuf :

– C’est un visiteur d’Israël qui nous l’a ramené de Jérusalem, précise-t-elle.

Puis elle me montre une patère cabossée et noircie par la flamme de l’explosion qui a soufflé la synagogue. Elle sort aussi une hanoukkia, le chandelier à neuf branches de la fête des lumières. Avec l’air désolé de quelqu’un qui n’a rien à offrir de mieux que ces pauvres trésors, elle me confirme :

– C’est tout ce qui reste de la synagogue…

Comme tout ce qui reste des deux cimetières juifs de Kaluszyn, l’ancien et le nouveau, c’est une stèle à moitié brisée qu’un prêtre, partant d’un bon sentiment, a fait poser sur la façade de l’église.

Il est temps de s’y rendre maintenant, à ce nouveau cimetière. Il fut le théâtre du massacre d’un millier de Juifs lors de l’Aktion de liquidation du Ghetto. Je sais ce qui m’attend là-bas. Depuis 2017, les amicales de Kaluszyners américaines et israéliennes, avec l’aide de la Fondation pour la préservation de l’héritage juif en Pologne, ont acquis le terrain, et ont fait édifier deux ensembles commémoratifs. Une arche, avec une ouverture en forme de clef, symbolise l’entrée du cimetière. Un peu plus loin, trois stèles, elles sont également en forme de clefs, portent des plaques de métal sur lesquelles sont gravés en hébreu les noms des victimes qui ont été assassinées en ce lieu. La prairie qui s’étend devant nous et où les stèles étaient alignées autrefois n’est pas plane. On distingue, çà et là, de petits monticules, à l’emplacement où la terre a été creusée, les corps entassés et recouverts à nouveau. Une campagne de repérage au Lidar a permis de déterminer qu’à certains endroits les restes humains affleurent à moins d’un mètre du sol.

Les cimetières sont devenus, avec les camps, et même s’il y a une atroce ironie à l’énoncer ainsi, les seuls lieux où les descendants des Juifs originaires de Pologne peuvent se figurer ce qu’a été l’existence de leurs ancêtres. Ils constituent presque les seuls signes apparents de leur présence sur cette terre où mille ans durant celle-ci fut autrement vitale. Les préserver, les aménager, les rendre visibles est ressenti comme un devoir moral par les survivants, par les enfants et les petits-enfants des survivants. Mais aussi par d’autres que des Juifs. Certains Polonais aussi se sentent redevables de ce devoir. La veille de mon déplacement à Kaluszyn, en quittant la scène de la cérémonie à la mémoire des combattants du Ghetto, dans un café encombré de touristes espagnols – allez savoir pourquoi des Espagnols choisissent Varsovie comme destination touristique –, je suis tombé sur un couple de Polonais. Ils semblaient un peu perdus dans ce café bondé, s’interrogeant sur l’emplacement où ils allaient pouvoir se poser. Nous étions deux à une table bien trop grande pour nous, je les ai invités du geste à venir s’installer à nos côtés. La conversation a démarré facilement. Avec nos jonquilles en papier jaune au revers, nous avions déjà un point en commun. Zofia qui parlait français, s’est dévoilée la première :

– Quel âge me donnez-vous ? m’a-t-elle demandé, très cash.

A ma réponse, prudemment polie, elle a rétorqué :

– J’en ai 82. Je suis née en 1941 dans le ghetto. J’avais un an quand ma mère m’a confiée à un couple de Polonais qui vivait du côté aryen. Après la guerre, ils n’ont pas voulu me rendre à ma tante, la seule survivante de ma famille. J’ai découvert que j’étais Juive seulement à l’âge de 21ans.

C’est déjà assez impressionnant. Mais Zofia – quand elle est née elle portait le prénom de Fran, Fran Gottlieb, alors que son nom de famille désormais est polonais – Zofia insiste pour que nous parlions surtout avec son compagnon.

Zbignew, lui, n’est pas Juif. C’est un homme d’affaires polonais. Il y a dix ans, et pour une raison que nous n’élucidons pas, il a décidé de se consacrer aux lieux, situés la plupart en pleine campagne, où des Juifs ont été massacrés. La grande historienne polonaise, Barbara Engelking, a consacré un livre d’une rigueur implacable à ce que les Nazis allemands appelaient la Judenjagd, la chasse aux Juifs, à laquelle bien des Polonais, malheureusement, ont participé aussi. Le titre de son ouvrage se passe de commentaires : « On ne veut rien vous prendre… seulement la vie » 6. Zbignew, tout en faisant défiler des photos sur l’écran de son mobile, m’explique ce qui est devenu la tâche de sa vie :

– J’ai créé une fondation. Aidé par des spécialistes, je repère ces lieux dans les archives, et jeme rends sur place. Je prends contact avec les autorités locales, les écoles, et je les incite à s’associer à mon action. Avec des volontaires, nous repérons les corps, marquons les emplacements des charniers, tentons de retrouver les noms de ceux qui ont été massacrés là et bâtissons de petits monuments funéraires.

En dix ans, il a déjà contribué à l’édification de 75 de ces mémoriaux. Il estime qu’il y en a encore plus de 2 000 à mettre au jour. Dans cette terre de sang que la Pologne est devenue entre 1939 et 1944, la présence des Juifs c’est celle des morts et ce sont les morts qui témoignent, désormais, que la Pologne fut aussi une terre juive.

A Kaluszyn, comme probablement ailleurs dans le pays, une fois par an au moins, on se préoccupe de ce reste à charge, de cette survivance de la judéité polonaise. Il faut préciser que là aussi, dès la liquidation du ghetto de Kaluszyn, les Nazis allemands ont organisé une vente aux enchères des biens juifs. Elle a rencontré, lit-on dans le livre de souvenirs des survivants juifs, le Sefer Kaluszyn, beaucoup de succès. Au passage, cela explique aussi pourquoi ceux qui sont revenus de l’enfer ont été si mal reçus à leur retour. D’ici qu’ils aient exigé qu’on leur rende ce qui leur avait été arraché…

Pour rendre hommage aux voisins d’hier, ceux qu’on envoie en priorité donc ce sont bien sûr les enfants. Eux, au moins, ils ne sont au courant de rien. Ils ont la fraîcheur de la jeunesse. Et puis, l’éducation, c’est important. Seulement, force m’est de le reconnaître, l’apparition d’un cortège de collégiens conduits par leur enseignante au moment où je me recueille dans ce cimetière me surprend et m’émeut. Ils s’alignent devant le premier monument, écoutent le petit discours que leur tient la professeure et se figent dans une minute de silence. Puis ils déposent à même le sol les bouquets de jonquilles qu’ils ont apportés avec eux. Ils recommencent devant les trois stèles où je les ai précédés. L’un d’eux, un garçon plus déluré que les autres, me lance :

– Who are you?

Et du tac au tac, je lui réponds :

– I’m a Jew

Il paraît content. On se fait un high five, paume contre paume. Tout le monde sourit. Ils sont, nous sommes innocents.

*****

21 et 22 avril 2023

Voilà 45 ans que je m’y prépare. Depuis que j’ai lu dans le Mémorial des Juifs déportés de France compilé par Serge Klarsfeld la destination du convoi qui a emporté ma grand-mère et ma tante vers la mort7. Un jour, j’irai à Sobibor.

Des 79 convois de déportation qui sont partis de France entre 1941 et 1944, seuls quatre ont eu Sobibor pour destination : les convois 50, 51, 52 et 53, les 4,6, 23 et 24 mars 1943 au départ de Drancy. Dans le cadre de l’Aktion Rheinhard d’extermination de tous les Juifs du Gouvernement général, l’État-croupion mis en place par l’Allemagne nazie en Pologne, et aussi accessoirement des Juifs originaires d’autres pays et des Roms, trois centres d’extermination avaient été édifiés dans l’Est de la Pologne : Belzec, Sobibor et Treblinka. Au moins deux millions de personnes y ont été assassinées. Ces camps n’avaient pas d’autre fonction que la mise à mort. Sobibor a été le premier où, à partir de mai 1942, la méthode d’extermination industrielle dans des chambres à gaz de grande capacité a été appliquée. Le gaz utilisé était le monoxyde de carbone provenant d’un moteur Diesel de tank soviétique. Au début, à chaque opération, les trois premières chambres à gaz construitesà Sobibor pouvaient « traiter » 600 personnes à la fois. A partir de l’été 1942, trois chambres à gaz supplémentaires ont fait passer cette capacité à 1 200 personnes en une seule fournée. Les opérations d’extermination ont pris fin à l’été 1943. A cette date, 250 000 victimes au moins avaient péri à Sobibor qui était destiné alors à devenir un camp de concentration. Suite à la révolte des arbeitsjuden et des prisonniers de guerre soviétiques chargés des travaux d’aménagement et à leur évasion de masse pour échapper à une mort certaine, le 14 octobre 1943, Heinrich Himmler a donné l’ordre de détruire les installations et d’effacer toute trace. Déjà, depuis l’été 1942, les cadavres des victimes avaient été exhumés des fosses communes et brûlés en plein air sur des grils constitués avec des rails de chemins de fer et des châssis de wagons et, comme le rapportent les témoins de cette infernale ordalie, l’odeur de chair humaine brûlée se répandait très loin à la ronde8. Autour du camp, donc, il était difficile à la population polonaise d’ignorer ce qui se déroulait dans le camp. Outre cette odeur de crémation qui, comme autour de Belzec et de Treblinka, ne pouvait tromper personne, six trains de voyageurs passaient chaque jour par cette gare de Sobibor située sur la ligne d’intérêt local entre le chef-lieu de canton Wlodawa et le village de Wola Urushka au bord de la rivière Bug. Comment les passagers de ces trains auraient-ils pu ignorer les convois qui déversaient sur la rampe leur contenu de déportés ? Et je n’écris pas cela pour accuser d’indifférence la population polonaise, elle aussi soumise à rude épreuve. Des gestes de compassion, des tentatives de venir en aide à ceux qui sautaient des convois ou, cas extrêmes,s’enfuyaient des camps, il y en a eu. La survie d’une cinquantaine de révoltés de Sobibor en témoigne. Tout comme la disparition des 270 autres évadés qui n’ont pas tous été tués par les Nazis allemands – seuls une centaine l’ont été – prouve que les rescapés de Sobibor ne pouvaient pas toujours compter sur la solidarité des habitants alentour.

Me voilà donc en route pour cet anus mundi, ce trou du cul du monde, pour reprendre le titre du livre d’un témoin majeur, Wieslaw Kielar, l’un des mille premiers déportés politiques polonais, arrivé en 1940 à Auschwitz9.

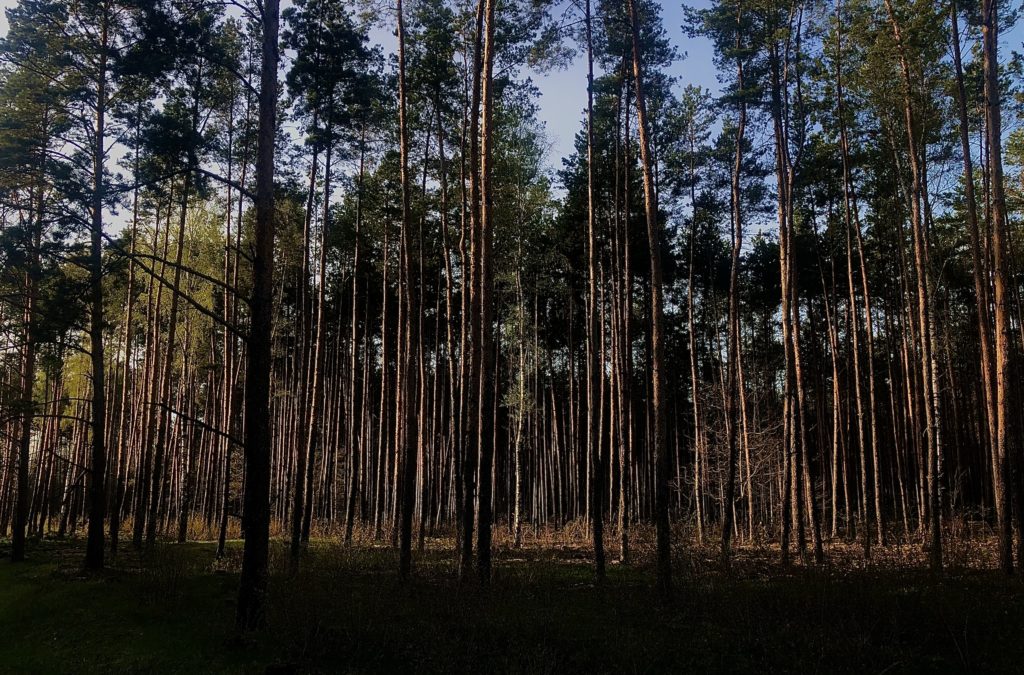

En quittant la ville de Lublin, je suis très vite entré dans la véritable forêt polonaise, avec ses rangées serrées de pins sylvestres qui filtrent la lumière et parsèment le sol sablonneux de points tour à tour noirs et colorés. Je me dirige vers le Sud-Est, en direction de cette fameuse rivière Bug, au point d’intersection entre les frontières biélorusses, polonaises et ukrainiennes. Sobibor est à cinq kilomètres de cette limite au-delà de laquelle se déroule une nouvelle guerre, ce qui n’encourage guère le tourisme mémoriel. De toute manière, voilà cinq ans déjà que la visite du site est limitée à celle d’un petit musée. Des fouilles archéologiques ont débuté en 2007. Elles ont permis de retrouver notamment les fondations des chambres à gaz, le tracé du boyau, le Schlauch clôturé de fils de fer barbelés et de branches de pins entremêlés pour masquer la vue de et sur le camp, et des milliers d’objets abandonnés par les déportés au moment où ils ont réalisé que la mort était au bout du voyage. Il y a notamment, dans une vitrine du musée, des clefs de maisons et d’appartements que des Juifs hollandais ont emportées avec eux, parfois avec une plaque indiquant leur nom et leur adresse et qu’ils ont laissé tomber au sol dans ce Schhauch, quand, nus, poussés à coups de fouet par les SS et leurs chiens et tandis que retentissaient les coups de feu pour mieux les plonger dans la terreur, ils ont réalisé qu’en entrant ici, il fallait abandonner tout espoir. Sur des photos, on voit les mêmes déportés hollandais à leur départ pour Sobibor. Certains sont en costumes-cravate, d’autres en blousons, beaucoup ont des manteaux ou des trench-coats. Ils arborent chapeaux feutres ou bérets. Des femmes ont des cols de fourrure à leurs pelisses. Elles tiennent par la main des petites filles aux nattes bien tressées, la tête recouverte de bonnets. Et tous se préparent à monter à bord de wagons de troisième classe avec leurs provisions dans des sacs à dos, leurs biens les plus précieux dans des valises. Bien sûr qu’ils ne savent pas à ce moment-là où vont les conduire ces wagons. Comment le pourraient-ils ?

Depuis Varsovie, j’ai appelé le musée pour signaler ma visite. J’ai indiqué que, en dépit des travaux toujours en cours, je souhaitais qu’une exception soit faite pour moi, qu’on me laisse accéder à cettepartie du site qui n’est pas ouverte aux visiteurs :

– Je suis le descendant direct de femmes qui ont été déportées et gazées à Sobibor. Je souhaite vivement approcher au plus près du lieu où elles ont été mises à mort, ai-je dit d’un ton qui n’admettait pas la réplique au responsable qui me prenait au téléphone et tentait de m’expliquer que de telles visites étaient impossibles.

Justement, il m’attend à l’entrée du musée, cet homme dont je ne connais que la voix. Il se présente. Lukasz est l’un des responsables des visites et, tout de suite, pour me mettre à l’aise, il me rassure :

– Exceptionnellement, je vais vous emmener dans la forêt. Mais surtout, s’il vous plaît, ne prenez aucune photo.

Nous contournons une barrière et nous voilà sur une large voie qui s’enfonce à travers les pins vers un immense champ de pierres. C’est là ma destination, là où je sais que je dois aller. Ces blocs de granit concassé ont été répandus, avec l’accord des rabbins de la communauté juive de Pologne, à l’emplacement même où se trouvaient les fosses communes et les cendres des victimes de l’extermination. Et donc, celles de ma grand-mère et de ma tante, Tauba et Chaya Minska. Sur l’un des trois cailloux que j’ai ramassés dans mon jardin, j’ai inscrit leurs noms au stylo-bille rouge. Et je compte bien le poser là, sur ce qui est désormais leur tombeau. Lukasz ne tente même pas de m’en empêcher. Respectueux, il me laisse faire. Au fond du champ de pierres s’élève un petit monticule. Il est inaccessible. Ce sont les cendres des morts, telles que les ont trouvées les soldats soviétiques quand ils sont entrés dans le camp. Personne, depuis, ne les a touchées. Et derrière encore, la forêt ferme ce cadre, étrangement serein. Je pose mon caillou. Je ne sais pas le kaddish. D’ailleurs, nous ne sommes que trois. Alors, en silence, je me livre, je me délivre de ce fardeau que je porte au cœur depuis tant d’années, moi qui ne les ai même pas connues :

– Tauba, Chaya, vous avez dû longtemps crier dans la chambre à gaz. Quelqu’un allait vous entendre, quelqu’un allait venir à votre secours. Je vous demande pardon. Je suis arrivé avec quatre-vingts ans de retard…

Le soir, je dîne dans l’unique restaurant de Lublin qui sert de la cuisine juive. Ce vendredi, si je ne fais pas shabbat, du moins aurai-je fait un repas de shabbat : les kneidleh dans leur bouillon de poule, le chou farci à la kacha de sarrasin, le strudel aux pommes surmonté d’une meringue. Le restaurant est situé dans l’hôtel Ilan, légèrement à l’écart du centre-ville. Au fronton de l’immeuble à la façade couleur caramel, au-dessus du nom de l’hôtel, il y a une inscription en Yiddish que je suis bien incapable de déchiffrer et encore au-dessus, sur la corniche blanche, une autre en caractères latins : « Yechiva Chachmei Lublin Meir Shapiro ». Le repas terminé, le directeur avec qui j’ai sympathisé me permet de visiter la synagogue qui, au sein de l’hôtel, fait la véritable originalité de ce lieu. Il y a aussi un bain rituel, un mikvé, mais je ne le verrai pas. Le temple est véritablement impressionnant avec son arche sainte à laquelle on accède par cinq marches précédées d’une balustrade en fer forgé. L’arche est en bois noir et doré, fermée par un rideau de velours également noir sur lequel une resplendissante couronne est brodée en fils d’argent. La galerie pour les femmes est soutenue par huit colonnes peintes en vert et dont les chapiteaux corinthiens sont dorés comme l’est également la menorah.

Dans le petit musée attenant, on peut prendre connaissance de l’histoire de ce lieu. Une photo surtout retient mon attention. Elle représente la foule qui s’était assemblée en 1924 pour assister à l’inauguration de la Yeshiva que cet hôtel était à l’origine. 50 000 personnes environ, des hommes uniquement. On les voit partout sur cette image aux teintes légèrement jaunies : devant et tout autour de l’hôtel, aux fenêtres, certains même debout dans leur encadrement, et à toutes les portes qui donnent sur le perron. La très grande majorité d’entre eux est revêtue du caftan traditionnel noir et coiffée de la toque de fourrure, le schtreimel, ou de chapeaux de feutre noir à larges bords et qui laissent dépasser les papillotes. Ce sont les disciples de Reb Meir Shapiro, le rabbin qui a fondé cette « Yeshiva des sages de Lublin », c’était son nom, l’un des promoteurs les plus actifs de la loi juive, la Halakha, dans la Pologne d’avant-guerre. Ce monde n’existe plus dans un pays où, désormais, la communauté juive active compte au plus 5 000 membres. La Yeshiva elle-même, après avoir servi de siège à la police militaire allemande durant l’occupation de Lublin, a été reconvertie par le pouvoir communiste en logements pour les étudiants de l’université de médecine avant d’être en 2003 rétrocédée à la communauté juive qui l’a rénovée et a décidé de la transformer en hôtel. La prochaine fois que j’irai à Lublin, une ville bien mieux conservée que Varsovie, avec son vieux quartier Renaissance dont les maisons aux murs penchés, les rues inégalement pavées éclairées la nuit par des lanternes, rappellent un autre quartier juif célèbre, celui où évolue peut-être encore le personnage du Golem, mais sans les touristes qui encombrent les rues de Prague, la prochaine fois que j’irai à Lublin, c’est là que j’irai me loger.

Le lendemain, j’ai encore un caillou du souvenir à déposer. Cette fois-ci, c’est dans la banlieue actuelle de Lublin que j’ai rendez-vous avec l’horreur. Le camp de concentration de Maïdanek est le seul où les Nazis allemands n’ont pas eu le temps de faire disparaître toutes les traces de leurs crimes. C’est là que se trouvent les uniques chambres à gaz encore intactes, on n’ose pas dire : en état de marche. Tout le processus de la mise à mort est visible et on peut le suivre du début à la fin. La baraque 41 qui abrite la machine de mort n’a rien de remarquable : recouverte d’un bardage en pin comme les autres baraques à Maïdanek, elle se trouve à l’entrée du camp, loin du crématorium, on pense que c’était pour ne pas inquiéter les arrivants qui se croyaient ainsi orientés vers les douches, à l’écart de la cheminée crachant nuit et jour sa funeste fumée. On lit d’ailleurs à l’entrée de la baraque, écrit en blanc sur un panneau noir, « Bad und Desinfektion », Bain et Désinfection. Et effectivement, après celle de déshabillage on entre immédiatement dans une salle où une rangée de pommeaux de douche s’aligne au plafond. C’est qu’à Maïdanek, la sélection avait lieu à l’intérieur même de la baraque. Les détenus, après avoir été lavés d’un jet successivement glacial et bouillant, puis aspergés d’un produit désinfectant, passaient devant le médecin SS qui les orientait d’un geste de la main, soit vers la mort, soit vers une survie très hasardeuse. Sur les cinq chambres à gaz en service à Maïdanek, il n’en reste que deux. Encore faut-il remarquer que dans cette baraque là plus petite ne servait qu’à la désinfection des vêtements abandonnés par les détenus, tandis que l’autre, la plus grande, était réservée aux mises à mort. Dans les deux cas, les exécutants se servaient du gaz Zyklon B fabriqué par la société Testa de Hambourg sur un brevet IG Farben. Sur les parois de la chambre à gaz destinée à l’extermination, on peut voir encore des traces verdâtres de coulées. Elles ont été laissées par le substrat d’hydrogène cyanhydrique gazeux dégagé par le Zyklon B. La porte d’entrée est blindée et tout son pourtour est muni d’un joint d’isolation en caoutchouc. Elle est équipée d’un œilleton qui permettait à un observateur de suivre l’état d’avancement de l’agonie des victimes, la chambre à gaz étant équipée d’une lampe-hublot protégée par une grille. Au fond, une autre porte, elle aussi blindée, elle aussi équipée d’un joint d’isolation, permettait l’évacuation des cadavres. Incinérés, leurs restes transformés en farine d’os, ils servaient ensuite à enrichir le compost de jardin de la ferme SS voisine.

Pourtant, un peu de cendres humaines mêlées de fragments d’os a échappé à cette danse macabre. Une grande partie repose aujourd’hui sous le mausolée dont la coupole domine le camp. Des détenus en avaient également recueilli un peu au temps de leur détention. Au printemps 1943, Arthur Hermann Florstedt, le commandant SS du camp, en prévision d’une visite à venir de la Croix-Rouge internationale, a donné l’ordre d’embellir Maïdanek dans le cadre d’une campagne intitulée « »Schmücke dein Heim », « Décore ta maison ». Des parterres de fleurs sont apparus entre les baraques, les boîtes de conserves dans lesquelles étaient servis les rations des déportés ont été remplacés par des bols. Maria Albin Boniecki, un jeune résistant polonais de l’Armée de l’Intérieur détenu à Maïdanek et qui avait été auparavant étudiant aux Beaux-Arts de Varsovie a alors proposé l’édification au milieu d’une des zones de baraques d’un monument soi-disant à la gloire du 3e Reich, « La colonne des trois aigles ». Érigée sur un tuyau en béton de six mètres de haut, la statue représente trois oiseaux dans lesquels on aurait peine à reconnaître des aigles. Ils prennent leur envol dans trois directions différentes, s’élançant d’une tête en forme d’urne entourée d’une couronne de laurier. L’ensemble évoque plutôt un hymne à la liberté, ce qu’il devait être aux yeux des prisonniers d’autant que Boniecki, à l’insu des Nazis allemands, avait glissé les cendres humaines préservées par les détenus à l’intérieur de la colonne.

C’est au pied de cette statue que je dépose la pierre sur laquelle j’ai inscrit le nom de mon oncle, Israël Teitelbaum. Déporté à Maïdanek, il y est mort à une date inconnue. Juif étranger, il s’était mis au service de la France dès novembre 1938, au moment de l’accord de Munich, pour combattre l’Hitlérisme. Il a livré bataille de mai à juin 1940, dans les Vosges, en Belgique et en Bretagne, sans se laisser jamais faire prisonnier. Il en fut récompensé par 18 mois d’internement au camp à régime sévère du Vernet d’Ariège, avant d’être déporté par les salauds de Vichy comme l’écrivit plus tard l’une de ses camarades de la Résistance.

Mon oncle Israël n’aurait pas aimé d’oraison religieuse. Pour lui, j’ai murmuré « Le chant des partisans ».

*****

23 avril 2023

Je quitte Po-Lin, l’âme en paix.

Varsovie s’est couvert de jonquilles. De tulipes aussi. Le printemps est revenu dans les rues qui se trouvaient à l’intérieur des murs du ghetto : rue Mila, rue Smocza (rue Smotshé en Yiddish comme le rappelle dans un livre opportunément traduit en Français le journaliste israélien Benny Mer10), rue Zlota…

A vrai dire, ces rues aujourd’hui ne ressemblent à rien de ce qu’elles étaient avant et durant le Ghetto. Pour me faire une idée, je reviens à Muranow contempler les façades de deux immeubles qui se font face, rue Prozna, et qui sont restées, comme on dit, dans leur jus, celui d’une époque qu’on pourrait penser close, en apparence. Sur les fenêtres, on a affiché des portraits de combattants, hommes et femmes en civil, ceux de l’insurrection du ghetto et ceux aussi de l’insurrection de Varsovie, un an plus tard, car cette rue n’est restée que quelques mois dans le périmètre du ghetto et appartenait au Varsovie aryen au moment de la liquidation finale du côté juif.

Seule une exposition provisoire11 au musée Polin, organisée par l’historienne Barbara Engelking à qui l’on doit aussi une monumentale encyclopédie de la cité disparue12, permet d’approcher au plus près ce que fut, au cœur même du printemps 1943, l’hiver de terreur et de flammes que subirent les derniers survivants du ghetto. Les Nazis allemands, pour réduire le soulèvement, brûlèrent toutes les maisons, toutes les rues, bloc par bloc. Dans les sous-sols, terrés dans des bunkers improvisés, 50 000 désespérés tentaient de survivre. L’exposition « Dans une mer de feu » fait entendre leurs voix :

– Beaucoup invoquent Dieu… mais Dieu, comme le sphinx, ne répond pas et reste silencieux, écrivait ainsi dans son journal une Juive anonyme et qui n’a pas survécu.

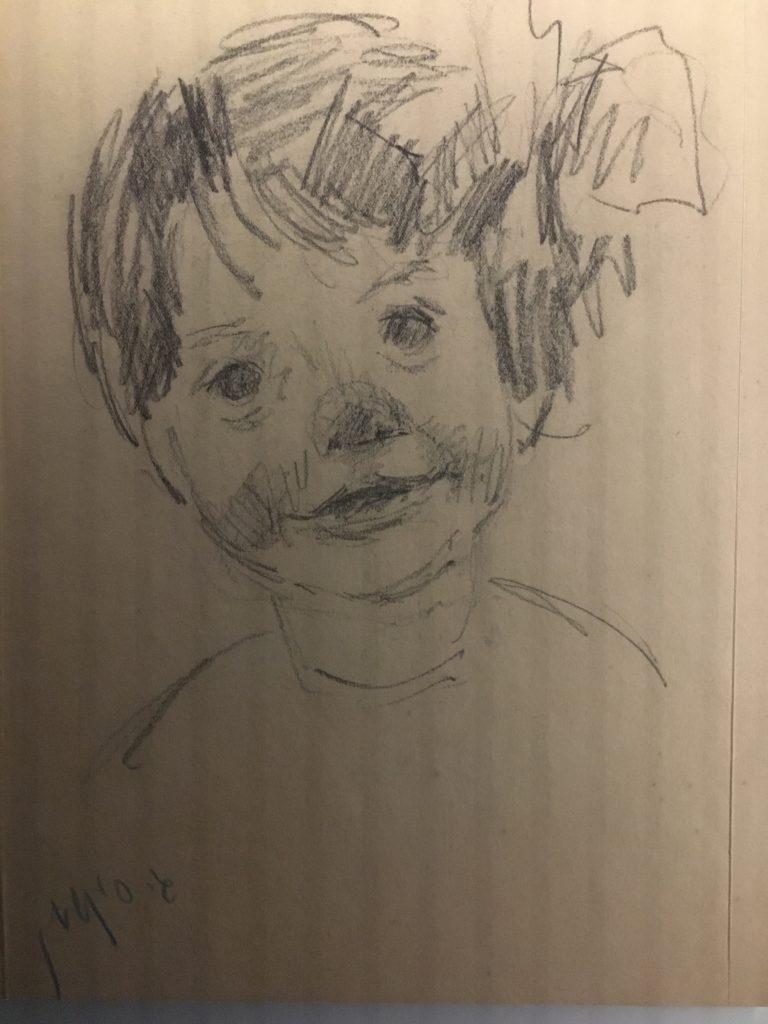

Des photos inédites, prises par un pompier polonais qui empêchait que l’incendie ne se propage au-delà du ghetto, permettent de mesurer la violence de ce bûcher où c’étaient les ultimes habitants de la Varsovie la juive qui étaient offerts en sacrifice humain. Dans le labyrinthe de cette exposition, des extraits de lettres, d’appels au secours, des bruits aussi sortant de mes écouteurs, tirs, explosions, ordres secs, de courts extraits de films s’essaient à faire revivre au visiteur les extrémités auxquels la férocité de leurs assassins a conduit ceux qui, au-delà de l’espoir, tentaient de leur résister. Des dessins comme celui, déchirant, de la frimousse d’une petite fille dont sa mère écrivit au revers avant de disparaître avec son enfant :

– Je ne demande pas de louanges, seulement qu’on se souvienne de moi et de ma fille. Cette petite fille talentueuse s’appelle Margolit Lichtensztejn.

Po-Lin, le paradis des Juifs en Pologne, a-t-il lui aussi définitivement disparu ? Ou n’est-ce qu’une éclipse – une terrible éclipse – et verra-t-on un jour, rue Mila, rue Nalewski, rue Zlota – reparaître cette société juive qui colorait les rues et les marchés, mais aussi les esprits et les âmes, de sa diversité ? En parcourant la Pologne, sur les traces de ce passé englouti, j’ai parfois eu l’impression que les Polonais en exprimaient confusément le souhait.

Au revoir Po-Lin. געזונט ַ זיי, zay gezunt Po-Lin.

© Pierre RIVAL

Photos Pierre Rival

Notes

- Jan T. Gross, Les Voisins: 10 juillet 1941. Un massacre de Juifs en Pologne , Les Belles lettres éd. (2019)

- Livre d’Ézéchiel, X, 1-6

- Voici l’intégralité de la citation : « Lorsque les Juifs furent expulsés d’Allemagne et cherchaient un endroit sûr, un morceau de papier tomba du ciel avec dessus les mots : Va à Polin (Pologne). Par conséquent, les Juifs sont venus à Polin et y ont véculongtemps dans la tranquillité, ils y ont prospéré et ont pu être fidèles à leur religion et à leurs rituels. La Pologne était, en effet, une terre promise, le lieu de repos de Dieu, jusqu’au jour du retour dans la terre promise biblique, la terre d’Israël. Et pourquoi le nom Polin ? Car ainsi parla Israël quand ils arrivèrent dans le pays : ‘Ici, repose-toi pour la nuit (Po lin)’. Et cela signifie que nous nous reposerons ici jusqu’à ce que nous soyons rassemblés dans la Terre d’Israël ». Samuel Joseph Agnon, “Kdumot”, in ‘Of Such and Of Such’, Schocken éd., Tel-Aviv (1998)

- Pour toutes les informations relatives à la vie juive à Kaluszyn, je m’appuie sur les deux volumes du Sefer Kaluszyn publié en 1961 en Israël et traduit du Yiddish en français par Samy Staroswiecki et publié par l’Amicale des originaires de Kaluszyn

- Sholem-Alekheim, « Gens de Kasrilevkè », in « Royaumes juifs, trésors de la littérature Yiddish », Édition établie par Rachel Artel, volume I, collections Bouquins, Robert Laffont éd. (2008)

- Barbara Engelking, « On ne veut rien vous prendre… seulement la vie », Calmann-Lévy éd. (2015)

- Serge Klarsfeld, « Le Mémorial de la déportation des Juifs de France », Klarsfeld éd. (1978)

- Eugen Kogon, Hermann Langbein et Adalbert Ruckerl, « Les chambres à gaz, secret d’État », Éd. de Minuit, coll. « Arguments » (1986)

- Wieslaw Kielar, Anus Mundi: Cinq ans à Auschwitz, Belles-Lettres éd. (2020)

- Benny Mer, Smotshè. Biographie d’une rue juive de Varsovie, L’Antilope éd. (2021). A signaler également la parution, sous l’égide de l’Institut historique juif de Varsovie, d’un ouvrage illustré, publié en polonais et en anglais et consacré à une autre rue du Varsovie juif d’avant-guerre, la rue Nalewki : Agnieszka Kajczyk, Nalewki, Stories from a Non-existent Street, Zydowski Instytut Historyczny éd.(2018)

- « Around Us a Sea of Fire », musée Polin, du 18.04.2023 au 08.01.2024

- Barbara Engelking, Jacek Leociak, The Warsaw Ghetto – A Guide to the Perished City, Yale University Press (2009)

Contact

© Pierre Rival

Mail: pierre.rival@gmail.com

Soyons des passeurs de mémoire, car cette mémoire n’ira jamais de soi, elle nécessitera toujours d’être portée encore davantage lorsque les derniers témoins auront tous disparus.