ENTRETIEN. L’Américaine Alice Kaplan a signé un roman bouleversant sur les traces d’une des dernières grandes familles juives d’Alger.

Propos recueillis le correspondant du Point Afrique à Alger, Adlène Meddi

Il faut, de préférence, dix Juifs pour la prière, quorum appelé minyan, mais il faut un texte, un roman, pour tous les ramener : lignées, familles, aïeux et descendants des tribus juives dispersées dans l’histoire et le territoire nord-africain. Un texte fort et subtil, signé par une Américaine, écrivaine, historienne et spécialiste de la littérature française, Alice Kaplan, qui, vadrouillant dans les dédales de l’Alger camusien pour son ouvrage « En quête de l’Étranger » (prochainement adapté à l’écran par Alexandre Arcady), a rencontré les reliques vivantes d’une ancienne famille juive algéroise, témoin des soubresauts de l’histoire algérienne depuis un peu plus de deux mille ans.

De cette rencontre, de cette découverte de cet improbable et réduit shtetl étiolé, Kaplan, sous les conseils de l’éditrice Selma Hellal, des éditions algériennes Barzakh, saute le pas et l’historienne se fait romancière pour mieux saisir l’insaisissable fuite du temps et de l’histoire. On plonge en sa compagnie dans une émouvante saga familiale des Atlas, juifs algériens se définissant comme tels, découvrant par-dessus les épaules de l’autrice-enquêtrice les archives des aïeux dans un bureau mangé par la poussière à la Casbah ; on la suit dans les derniers bastions de cette culture juive algérienne, synagogue, cimetière, centre de prières, reliques liturgiques sauvegardées par miracle dans des maisons lovées dans les quartiers animés d’Alger protégées par la luxuriance végétale méditerranéenne. Mais la survivance de cet héritage n’est pas uniquement faite de pierres et de débris de la Torah sauvés de l’émeute.

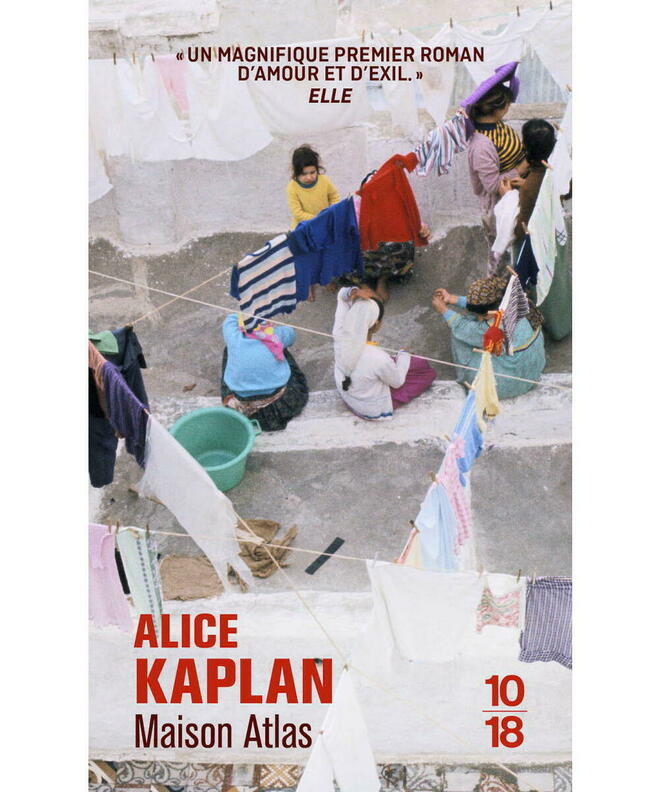

Le roman d’Alice Kaplan, Maison Atlas (réédité chez 10/18 le 20 avril et bientôt adapté au cinéma), traque cette survivance à travers une histoire d’amour liant le descendant de cette famille algéroise, les Atlas, Daniel, et Emily, une Américaine qui vient faire ses études en France dans les années 1990, et où elle rencontre cette sorte de dandy, qui finira par être rattrapé par l’histoire violente de son pays, l’Algérie, confronté à l’insurrection islamiste des années noires, et qui verra sa propre famille broyée par la machine de la guerre… Daniel, diaspora à lui tout seul, éparpillé entre l’amour d’Emily et la volonté de rentrer en Algérie, y rester, sera le marqueur de cette survivance juive dans l’Algérie d’aujourd’hui. Une survivance peu exposée, mais un héritage finalement vivant, bruissant de mille fracas, remontant aux premières tribus juives berbères endogènes. Et de fait, des fins fonds du désert algérien – Tamentit, et ailleurs –, où sommeillent des inscriptions hébraïques sous le sable et dans les roches, aux synagogues oubliées (dont une peu connue au pied du phare d’Alger), les spectres de la profonde histoire juive nord-africaine nous interpellent, nous hantent, comme un membre fantôme d’une identité tronquée. Un membre fantôme, ça vous démange, ça persiste dans la présence de son absence. C’est exactement le cas de cet ADN que la colonisation et l’orthodoxie postcoloniale ont tenté d’effacer. En vain ? Maison Atlas ne fait pas dans la nostalgie, et le regard d’un pas de côté de l’autrice américaine rafraîchit l’histoire et la rend plus intime, tout en la confortant aux grands questionnements qui ont traversé, déchiré, une communauté juive d’Algérie pas si hétérogène comme veut la présenter une certaine vision des deux côtés de mer. Du statut de Dhimmis sous les royaumes berbères musulmans, à la Reconquista ; de la résistance aux conquêtes musulmanes par la reine judaïsée Kahina à l’essor des cultures judéo-arabes du Maghreb ; de la colonisation française au décret Crémieux et son abrogation par Vichy ; de la fraternité musulmane contre les abus vichystes au combat des commandos juifs pour aider le débarquement américain à Alger ; de la matrice même de l’Afrique du Nord des premiers temps monothéistes à l’exode des années 1960-1970 : l’histoire des Atlas se confond avec le territoire et la destinée de ses femmes et hommes qui l’habitent et le font. Non, elle ne se confond pas, elle est une et unie, destin commun dans la vie, la mort, l’exil et l’amour de cette terre.

Il se trouve que Daniel existe vraiment, ou plutôt le personnage qui a inspiré Kaplan. Vous le croiserez dans une ruelle du centre-ville avec son éternel couffin algérois où s’entremêlent journaux et courses du marché, avec sa petite tige de menthe derrière l’oreille comme un authentique fils de la ville, à parler fort avec des gens du quartier, du haut de sa taille longiligne (la légende ne dit-elle pas que le prophète Daniel ne cesse de croître dans son tombeau près de Samarcande ?)… Un soir d’un dîner d’adieu à des Algérois qui allaient quitter définitivement le pays, alors qu’un toast est porté pour ceux qui partent, le vrai Daniel lève son verre et, avec un mélange de malice et de tragique, lance : « Et surtout à ceux qui restent ! » Ceux qui restent et qui portent encore toute cette histoire, cette vie ; titans mélancoliques sous le poids du dispersement et de la mémoire.

Le Point Afrique :C’est Camus qui vous ramène en Algérie, à Alger, et c’est finalement cette histoire de famille juive algérienne qui vous y retient. Comment passer de l’une des obsessions à l’autre ?

Alice Kaplan : C’est en parcourant les rues d’Alger pour ma recherche sur Camus que je me suis rendu compte des nombreuses traces de la judaïté dans l’espace algérois pour ceux qui savent les reconnaître, à commencer par la grande synagogue d’Alger devenue mosquée et qu’on appelle aujourd’hui encore Djamaa Lihoud, la mosquée de juifs. Il y a de la tendresse et de l’humour (parmi les grandes qualités algériennes) dans ce rappel des absents.

Comment s’en est sortie l’historienne après l’écriture de ce roman ?

Pour Maison Atlas, il fallait passer par des transpositions romanesques pour protéger la vie privée d’une famille qui m’a servi de modèle, tout en captant la vérité de son expérience. L’historien choisit des sujets qui sont représentatifs d’une époque, tandis que la romancière est attirée vers le contraire : la famille Atlas qui refuse de partir pour la France et qui porte seule le poids d’une tradition millénaire. Cette histoire contredit beaucoup d’idées reçues. J’aime aussi la polyphonie du roman, qui me permet de représenter un point de vue et son contraire, comme le fils Daniel et son cousin pied-noir à Neuilly qui ne comprend rien à la décision des Atlas de rester. En même temps, pour signifier un arrière-fond historique, mon roman se nourrit d’archives. C’est, par exemple, Becca qui découvre le discours de son grand-père au Conseil général le jour où le gouvernement provisoire rend la citoyenneté aux juifs : « Ma satisfaction et celle de mes coreligionnaires ne seront complètes que le jour où nos frères musulmans commenceront, dans la dignité, à y avoir accès à leur tour. » Or ce discours, peu connu, existe bel et bien. Il attendait seulement de prendre sa place dans le récit.

Comment faire la part juste, équilibrée, entre histoire et nostalgie, surtout quand on aborde des récits de l’histoire coloniale ?

Je ne suis certainement pas dans la nostalgie de l’Algérie coloniale. La « nostalgérie » est une façon de dire « c’était mieux avant ». Au contraire, il faut aborder des récits de l’histoire coloniale pour ne pas oublier ce contre quoi l’Algérie a demandé son indépendance. Et c’est le roman qui, de tous les genres, est le plus apte à capter l’expérience coloniale de tous les jours et son impact à long terme. La situation actuelle est éclairée par ce passé. Certains oublis méritent aussi d’être réparés, par exemple la communauté de vie qui unissait notables juifs et musulmans. Je pense au cercle formé autour de Ferhat Abbas et le Parti du manifeste ; à la solidarité méconnue des musulmans avec leurs frères juifs, et vice versa, lors de l’abrogation du décret Crémieux sous Vichy.

Comment ce membre fantôme, juifs et judaïté d’Algérie, continue-t-il d’exister dans ce pays ?

Apparemment, quand on perd un membre, on continue de le sentir. Ce qui m’intéresse en tant que romancière, ce sont des palimpsestes, ces moments où la judaïté ressurgit. Un rabbin parisien vient à Alger pour l’enterrement de Roger Hanin – dans le roman, c’est Daniel qui organise la cérémonie – et bavarde avec les pompiers en derdja, la langue de son enfance. Une foule d’Algériens attend devant le cimetière Saint-Eugène pour rendre hommage à un enfant du pays. Ainsi, l’espace d’un après-midi, juifs et musulmans se retrouvent en voisins. Ou bien ce personnage insolite de Maison Atlas, jeune Algérois que son admiration pour la famille Atlas pousse à s’inventer une identité juive car « il veut être détesté ». C’est sa façon, follement dangereuse, de combattre la pensée unique des années 1990. Ce jeune homme a réellement existé.

Votre récit traverse aussi les années de la décennie noire en Algérie : comment aborder une séquence, ses traumatismes et ses silences, pour vous qui êtes plus au moins éloignée de cette histoire ? Ressentez-vous que cette période perdure aussi chez les gens en Algérie ?

Mon livre porte sur trois générations d’une famille juive qui choisit l’Algérie indépendante. Or le père est assassiné en 1995 pour on ne sait pas quel motif : bavure ou terrorisme islamiste ? Je me suis beaucoup appuyée sur des romans comme votre 1994, sur des films (notamment ceux de Karim Moussaoui). J’ai passé des heures au Centre culturel algérien à Paris pour lire les dossiers de presse thématiques (« 1995 : violence »). Surtout, j’ai beaucoup discuté avec des Algériens qui ont traversé cette période pour tenter de comprendre leur vécu. De la violence qui tombe sur vous, les éradicateurs et les réconciliateurs, être pris dans l’engrenage de la violence – non, je n’ai pas vécu tout cela. Quand je passe une soirée entre amis en Algérie, il est rare que la conversation ne tourne pas autour des années 1990, des amis assassinés, de la décision de rester ou de partir, des images indélébiles partagées par tous. Par contre, j’ai connu les assassinats politiques qui ont marqué mon enfance américaine (les Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X) et la violence policière raciste qui reste malheureusement d’actualité. George Floyd se glisse d’ailleurs dans Maison Atlas, quand Daniel, vingt ans après l’assassinat de son père, se rend compte que le Minnesota n’est pas le lieu idyllique qu’il avait imaginé, que l’Amérique a aussi sa sale guerre.

Ne ressentez-vous pas le besoin aussi de décaler le regard sur l’Algérie via la France uniquement, de trouver d’autres voix et voies pour parler de l’Algérie à partir d’autres endroits, d’autres récits ?

Exactement ! Il existe de très belles histoires d’amour entre Français et Algériens – Élise ou la vraie vie, que j’ai lu à 19 ans, m’a beaucoup marquée. Avec l’histoire de Daniel et d’Emily, j’ai eu envie d’imaginer l’amour interculturel autrement. Daniel rêve du paysage plat du Minnesota, des lacs dont on peut voir l’autre rive, il imagine une civilisation toute en certitudes et en simplicité. De son côté, Emily est fascinée par les rues en pente où l’on voit un bout de la mer au coin de chaque rue, où l’eau ne gèle jamais. Il y a des mémoires douloureuses entre la France et l’Algérie qu’on a du mal à ne pas projeter dans les relations de couple, qui deviennent des allégories. Écrire une histoire américaine-algérienne change non seulement la géographie du roman mais ses possibilités narratives.

Comment expliquer l’effacement de cette histoire juive dans l’Algérie ? Qu’est-ce qui serait « honteux » dans cet héritage ?

Je raconte une scène du saccage de la dernière synagogue Chaloum Lebhar, rue de Dijon à Bab El Oued, au moment où les Américains bombardaient l’Irak. Le mouvement de foule mêle l’impérialisme américain, les conflits politiques du Moyen-Orient et le passé des juifs d’Alger. Aujourd’hui, on peut lire, en graffiti, sur ce qui reste des murs de cette ruine, la trace exacte d’un sentiment partagé. Sur le devant « Lihoud je t’aime – juifs je t’aime » et sur le mur de derrière « Libérez la Palestine. Risque de chute ». Que la famille de Daniel se réclame d’une ascendance berbère et juive, ayant vécu en Algérie avant même l’islam, voilà un sentiment d’appartenance bien enracinée. Et cela dérange.

Comment a été l’accueil en Algérie ? Quelles résonances aviez-vous captées lors de vos rencontres pour présenter votre roman ?

Chaque fois que je présente « Maison Atlas », que ce soit dans des librairies, dans des soirées littéraires ou au Salon du livre, des gens viennent témoigner. Ils se souviennent de leur intimité avec des voisins juifs dans la Casbah, avec qui ils ont partagé fêtes et plats traditionnels. Ou leurs enfants se remémorent les histoires de leurs parents. Je me souviendrai toujours d’un débat à la librairie L’Arbre à dires, à Alger. J’avais lu la scène de mon roman où la fille d’Emily, Becca, arrive à Alger pour retrouver le père qu’elle n’a jamais connu. Elle loge au Sofitel du Hamma. C’est une scène onirique où elle se retrouve à 3 heures du matin dans la piscine de l’hôtel, avec sa vue magnifique sur le monument aux martyrs de la révolution. J’ai toujours envisagé cette scène comme son baptême algérien. Et voilà qu’une jeune femme, voilée, lève la main pour dire « mais non, ce n’est pas un baptême, c’est sa mikvah (le bain rituel juif) ! » Elle avait une connaissance culturelle juive beaucoup plus aiguë que la mienne. Je dirais qu’il y a une mémoire populaire des juifs d’Algérie, bienveillante, différente des perceptions idéologiques. J’imagine aussi que le fait d’avoir raconté l’histoire des juifs algériens par le biais d’un roman, et non via un essai savant, plus le fait que je ne suis ni française ni algérienne ont encouragé cette poignante ouverture d’esprit.

Vous animez des ateliers et vous participez à des rencontres littéraires à Alger depuis des mois. Comment voyez-vous la scène créative ici ?

Je suis impressionnée par ce monde littéraire, par la qualité des discussions, le talent, par une écriture où langues et cultures se mélangent ; impressionnée aussi par l’amour du livre. En l’absence relative de librairies, les Algériens vont au Salon du livre avec d’énormes sacs pour se procurer de la lecture pour l’année à venir. Votre ex-collègue à El Watan Walid Bouchakour prépare une thèse à l’université Yale autour des écrivains de la génération [des éditions] “Barzakh”, Sofiane Hadjadj, Hajar Bali, Maissa Bey, Mustapha Benfodil, Samir Toumi, etc., auteurs qui renouvellent des genres comme le polar, la saga familiale, le récit existentialiste à la lumière de l’histoire algérienne. Je pilote depuis décembre 2022 un book club (Lioum Adab, littéralement « Aujourd’hui littérature ») avec un groupe de jeunes femmes dans le cadre d’un programme qui s’appelle Le Champ des possibles (avec des axes cinéma, photo, livre). On a commencé par lire La Soif d’Assia Djebar. Ces jeunes femmes ont exprimé l’envie de mieux connaître l’Amérique par ses écrivains. Cet été, nous allons aborder Dans le silence du vent de Louise Erdrich, une histoire de violence et de justice qui se déroule sur une réserve Ojibway dans le Dakota du Nord. Les participantes sont des passionnées de livres qui postent leurs lectures sur Instagram, et dont l’esprit critique dépasse largement les « likes » des réseaux sociaux.

Finalement, l’un des plus grands défis de l’Algérie ne serait-il pas d’être confrontée à l’altérité ?

C’est une question qui doit d’être abordée entre Algériens. Il est vrai que je sens beaucoup de résistance à la pensée unique en Algérie. L’acceptation de l’altérité n’est jamais gagnée, ni en France ni aux États-Unis. Le roman peut ouvrir une voie. L’histoire de Daniel, survivant d’une communauté qui n’existe plus, donne à rêver. C’est avec des sujets qui dérangent, des conflits non réglés, que se construit la littérature.

J’ajouterai que les Musulmans et les Juifs ont beaucoup en commun, à commencer par le fait qu’ils sont des gens du livre et des champions de l’interprétation. J’y pensais encore juste avant le ramadan, avec l’évocation de la nuit du doute, cette interrogation sur la forme de la lune, un questionnement qui me semble tellement familier… Une belle danse herméneutique.

© Alice Kaplan © Adlène Meddi

https://www.afrique-actualites.com/embed/155785/

Poster un Commentaire