« Un auteur qui emploie volontiers les adjectifs infâme ou obscène pour qualifier les hommes et les idées invite le critique à lui rendre la pareille.

Je résisterai autant que possible à la tentation, bien que le livre de Bernard-Henri Lévy présente quelques-uns des défauts qui m’horripilent : la boursouflure du style, la prétention à trancher des mérites et démérites des vivants et des morts, l’ambition de rappeler à un peuple amnésique la part engloutie de son passé, les citations détachées de leur contexte et interprétées arbitrairement.

Pis encore, le doute subsiste à la fin de la lecture : la violence du ton, maintenue d’un bout à l’autre du pamphlet, révèle-t-elle une indignation authentique ou le goût du scandale et de la diffusion de masse?

Allons plus loin : le livre ne se prête guère à une discussion objective, selon le mot consacré dans les universités. II n’apporte aucun fait, aucun document, aucun texte que l’on ne trouve dans les quelques livres dont Bernard-Henri Lévy a tiré, pour l’essentiel, la matière qu’il triture à sa manière. Ce qui lui appartient en propre, c’est une certaine mise en place d’un corpus de mots ou de phrases.

Or, cette mise en place est à tel point commandée par le propos de l’auteur que l’on se demande s’il vaut la peine de discuter avec un «philosophe» qui s’arroge le rôle de justicier.

En quoi consiste le propos ? D’abord, un procès du pétainisme et de la Révolution nationale, en particulier la mise en cause d’ Esprit et d’Uriage. À partir de là, la définition de l’idéologie française – non pas «une», mais «la» – dont Vichy révéla la persistance et la force souterraine, d’autant plus menaçante aujourd’hui que le fascisme français ne fut pas épuré à la Libération.

Le vichysme ou le pétainisme, nous le savons, et je le sais depuis 1940, fait partie intégrante de l’histoire politique de la France. Certes, sans la défaite et l’occupation de la moitié du pays par les Allemands, probablement les artisans de la Révolution nationale n’auraient-t-ils jamais accédé au pouvoir.

L’Action française exerçait une grande influence sur les officiers de la Marine nationale (ou Royale), dans des milieux limités, mais qui souvent occupaient des positions clefs (sans compter l’Académie); en revanche, elle ne parvenait pas à faire élire un seul député sous la IIIe République (une seule fois, Léon Daudet siégea à la chambre).

Or, pendant les premiers mois après la défaite, c’est la pensée de l’Action française qui, par l’intermédiaire de Raphaël Alibert, René Gillouin, et d’autres encore, domina Vichy et inspira les lois effectivement «infâmes» (le statut des Juifs, la remise en question des naturalisations postérieures à 1927, la suppression de la loi qui avait été votée en 1938 pour lutter contre la propagande hitlérienne et l’exploitation des haines raciales).

La conception même d’une Révolution nationale sous le regard des vainqueurs, alors que la guerre continuait, me parut, à l’époque même, non pas monstrueuse ou obscène, mais déraisonnable. En effet, ou bien le IIIe Reich l’emporterait, et, en ce cas, les vichystes seraient balayés par les vrais nazis ; ou bien le IIIe Reich serait finalement vaincu, et, en ce cas aussi, les vichystes disparaîtraient au profit des ci-devant de la IIIe et d’une nouvelle élite.

Le phénomène Révolution nationale n’eut d’équivalent dans aucun pays de l’Europe occupée, de même que nulle part ailleurs un Etat légal ne s’interposa entre les autorités d’occupation et la population. Les maîtres de cet Etat ne se contentèrent pas d’administrer, ils voulurent régénérer la nation, renouveler les institutions, préparer l’après-guerre, que la plupart des vichystes, dans l’année 1940, croyaient tout proche.

La masse de la population, traumatisée par une défaite à l’avance inconcevable, s’accrocha au Maréchal et souscrivit à la condamnation du «régime aboli». Or, pendant les années 30, nombre de groupes et d’intellectuels, Esprit et Ordre nouveau, Emmanuel Mounier, Arnaud Dandieu et Robert Aron, menaient campagne contre les démocraties capitalistes, alors que montaient, à travers tout l’Europe, les régimes autoritaires ou totalitaires.

«Esprit» s’efforça de prendre ses distances par rapport au fascisme et au national-socialisme, non sans peine, parce qu’il partageait avec eux les mêmes ennemis.

Après la défaite, le Maréchal, les hommes de la Révolution nationale tenaient un langage dans lequel Emmanuel Mounier ne pouvait pas ne pas retrouver nombre de ses idées. D’où les controverses sur les sentiments et les prises de position de Mounier en 1940-1941. D’où la présence d’hommes aujourd’hui encore respectés, voire révérés, tel Hubert Beuve-Méry, dans des organisations subventionnées par Vichy, par exemple Uriage. Celui qui voudrait instruire le procès de la politique de Mounier n’a qu’à lire l’ouvrage rédigé par un fidèle d’ Esprit, Michel Winock. Dunoyer de Segonzac, admirable combattant, demeura longtemps maréchaliste, en dépit des lois «infâmes».

Je ne reproche pas à Bernard-Henri Lévy de mettre en lumière la parenté entre certains thèmes d’ Esprit ou d’Ordre nouveau et ceux de la Révolution nationale. Il n’en résulte pas qu’Emmanuel Mounier ait adhéré à l’ensemble du vichysme et célèbré le culte du Maréchal. L’argent d’Uriage venait de Vichy (celui du «Figaro» partiellement aussi), Beuve-Méry ne fléchit jamais dans son opposition radicale au national-socialisme.

Chacun peut apprécier librement Uriage, «qui tient de l’histoire de la chevalerie, du roman d’éducation, du grand jeu secret de la fondation d’un ordre monastique, sur un fond d’idéalisme moral qui peut nous paraître un peu naïf et grandiloquent, et aussi passablement pétainiste, mais qui fut, notons-le, commun au vichysme et à la Résistance» (Jean-Michel Jeanneney et Jacques Julliard).

Ce qui m’irrite, c’est le style dans lequel Bernard-Henri Lévy évoque ces moments tragiques de l’Histoire de France, sans la moindre compréhension des cas de conscience qui se posèrent à d’innombrables bons Français. Ceux qui passèrent, comme Mounier, de longs mois dans les prisons, accusés d’incarner un certain esprit de résistance, ceux d’Uriage, qui partirent tous ensemble dans le maquis les armes à la main, ont droit au moins à un certain respect. Il est légitime de critiquer les décisions qu’ils ont prises, les textes qu’ils ont écrits et publiés entre 1940 et 1942 ou 1945 : encore convient-il de les critiquer sérieusement, sans oublier les circonstances, sans excommunier le nationalisme de Péguy ou la pensée communautaire, quel que soit le jugement que l’on porte sur eux.

Nous savions depuis longtemps que la pensée raciste et l’antisémitisme ne sont pas monopole de l’Allemagne. Lequel des deux pays fut en avance sur l’autre? Lequel influa le plus sur l’autre ? Sur toutes ces questions, des études sérieuses nous instruiraient, mais non pas l’utilisation, plus ou moins fantaisiste, des livres sérieux auxquels Bernard-Henri Lévy emprunte sa documentation.

Je m’en tiendrai à un point, à vrai dire essentiel. Qu’est-ce que cette idéologie française que ce livre s’efforce d’amener au jour en la baptisant? L’idéologie française, multiforme, insaisissable, partout présente, se situe aussi bien à droite qu’à gauche. Proudhon est farouchement antisémite. Maurras aussi, à l’autre extrémité de l’éventail. L’argent se confond avec le judaïsme, et la dénonciation de l’un et de l’autre se retrouve, presque identique, dans la littérature contre-révolutionnaire et dans la littérature socialiste. («La Question juive», le texte le plus antisémite de Marx, illustre cette confusion volontaire.) Tout cela n’est pas neuf et nullement caractéristique de la France.

En quoi consiste la francité de cette idéologie, du «fascisme aux couleur de la France»? Quels sont les traits communs à Proudhon, Barrès, Maurras, Sorel, Péguy, Bernanos? Je ne vois d’autre réponse que celle-ci: ils détestent la démocratie individualiste, liée au capitalisme, la Republique bourgeoise et libérale, celle de Benda (avant son ralliement au communisme) et de Bernard-Henri Lévy.

Le patriotisme charnel, les communautés concrètes, les tendances à la vision organiciste du lien social, Bernard-Henri Lévy, lui, déteste ces manières de penser et de sentir; il se fait inquisiteur et rejette dans la nuit, dans la «France noire», au hasard de ses lectures et de ses citations, Péguy et Bernanos, bien d’autres qui s’étonneraient de se retrouver en pareille compagnie. Simone Weil aurait mérité de figurer dans cette galerie des ancêtres.

Si l’on objectait à Bernard-Henri Lévy qu’il viole toutes les règles de l’interprétation honnête et de la méthode historique, il répondrait avec arrogance qu’il se moque des pions de l’Université.

Mais peut-être consentira-t-il à réfléchir un instant sur un fait indiscutable : le fascisme n’a jamais «pris» en France, comme une mayonnaise ne prend pas. Les idéologies des années 30, de type communautaire, anti-individualiste, n’ont jamais débouché en dehors des cénacles de l’intelligentsia parisienne. Elles ont accédé au pouvoir à la faveur d’une catastrophe nationale. Là encore elles sont demeurées un mixte de traditionalisme et de parafascisme.

Les «rénovateurs», en quête d’une nouvelle droite, rompent avec l’héritage de la contre-révolution qui paralysa le développement d’un vrai fascisme. Les tentatives d’unir le nationalisme au socialisme ne manquèrent pas, mais il n’y eut pas de national-socialisme, et les Français, avant 1940 comme après 1945, votèrent pour la République et la démocratie parlementaire.

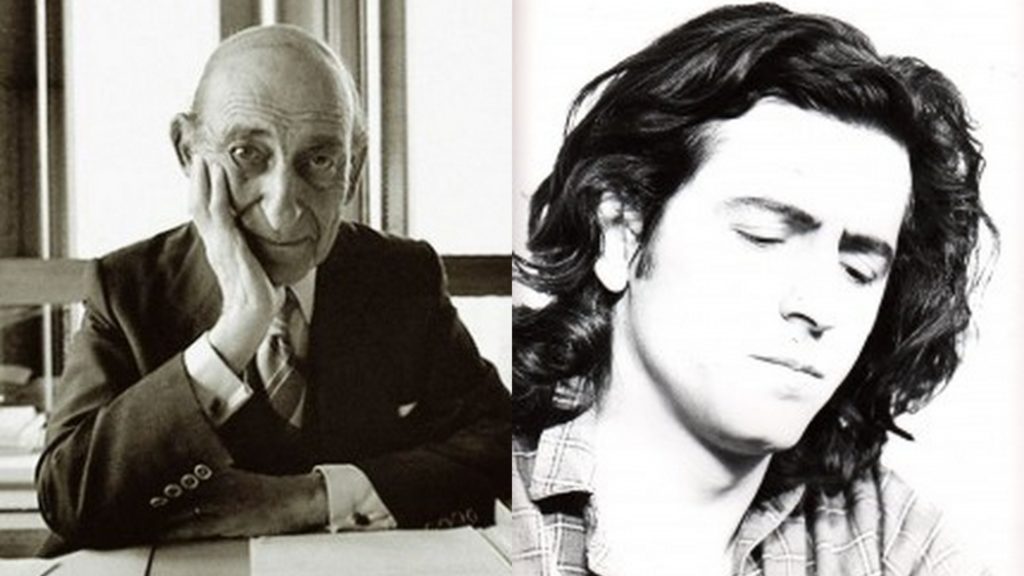

J’en viens à l’épilogue, raison d’être de cet article. Il se peut que certains adversaires de Bernard-Henri Lévy lui fassent payer son succès trop rapide, ses lecteurs trop nombreux. Je n’en veux pas à Bernard-Henri Lévy, et je garde la nostalgie du jeune homme que j’ai connu, il y a quelques années, pas encore guindé dans son personnage, tout au contraire disponible, comblé à la naissance par les dons des fées et les faveurs de la société. Je fus sensible à son talent, à son charme, et, je le crus, à la noblesse de ses sentiments, quand, à la suite d’un entretien avec moi, il rédigea l’interview publiée au «Nouvel Observateur» avec un tact sans faute.

Le voilà maintenant Fouquier-Tinville, lui qui prêche la démocratie. Il oublie que la démocratie devient aisément, elle aussi, inquisitoire, sinon totalitaire. Juif comme moi, il exclut de la France et rejette dans la France noire d’innombrables écrivains ou penseurs de notre commune patrie.

Nombre de Juifs, en France, se sentent de nouveau guettés par l’antisémitisme et, comme des êtres «choqués», ils amplifient par leurs réactions le danger, plus ou moins illusoire, qu’ils affrontent. Que leur dit ce livre ? Que le péril est partout, que l’idéologie française les condamne à un combat de chaque instant contre un ennemi installé dans l’inconscient de millions de leurs concitoyens. Des Français non juifs en concluront que les Juifs sont encore plus différents des autres Français qu’ils ne l’imaginaient, puisqu’un auteur acclamé par les organisations juives se révèle incapable de comprendre tant d’expressions de la pensée française, au point de les mettre au ban de la France.

Il nous annonce la vérité pour que la nation française connaisse et surmonte son passé, il jette du sel sur toutes les plaies mal cicatrisées. Par son hystérie, il va nourrir l’hystérie d’une fraction de la communauté juive, déjà portée aux paroles et aux actes du délire. Oeuvre d’intérêt public, écrivait en conclusion le compte rendu du «Nouvel Observateur». Intérêt public ou danger public?

Raymond Aron

-« Provocation« , article de Raymond Aron, du 7 février 1981 dans L’Express, en réaction au livre de Bernard-Henry Lévy (« L’idéologie française« ).

Réponse à Raymond Aron, par Bernard-Henri Lévy

J’ai lu, cher Raymond Aron, l’article que vous venez de consacrer à mon Idéologie française. Il m’a laissé, je vous l’avoue, un assez pénible sentiment. Et je me devais, au nom même de cette familiarité ancienne dont vous gardez, me dites-vous, la « nostalgie », de vous dire en quelques mots pourquoi.

Ce n’est pas que, sur le fond, nous soyons toujours en désaccord puisque je constate, au contraire, que vous corroborez sur bien des points nombre de mes analyses ; que vous expliquez par exemple comment le pétainisme, loin d’être l’improbable parenthèse que veut certaine légende, fit et fait bel et bien « partie intégrante de l’histoire politique de la France » ; que vous montrez, vous aussi, mais avec l’inestimable autorité que vous confère votre passé, en quoi notre Révolution nationale « n’eut d’équivalent dans aucun pays de l’Europe occupée » ; qu’évoquant, même, les origines de ce « fascisme aux couleurs de la France », vous allez jusqu’à convenir que Sorel, Bernanos, Maurras, Péguy et quelques autres eurent tous ce point commun — qui est la propre définition de ce que j’appelle « idéologie française » — de nourrir la même haine des principes de démocratie, de libéralisme, d’individualisme…

Ce n’est pas davantage que je vous range, à cause de cet article, au nombre des truqueurs qui jouent, depuis quelques semaines, à bricoler mon livre et, derrière lui, plus gravement, l’histoire de notre pays. Car, là aussi, j’ai été plutôt sensible à la façon que vous avez de rappeler à la petite troupe que sa fameuse « École d’Uriage » fut purement, simplement, et incontestablement une institution vichyste, « subventionnée », dites-vous, par le régime. Je ne puis que me féliciter de lire enfin, sous une plume comme la vôtre, que l’animateur de l’école, l’« admirable combattant » Dunoyer de Segonzac, n’entra en Résistance qu’à l’aube de l’année 1943 et « demeura — je vous cite, — longtemps maréchaliste en dépit des lois infâmes ».

Mieux, j’aurais mauvaise grâce à ne pas me réjouir quand je vous vois préciser, à propos d’un autre, le désormais fameux Emmanuel Mounier, qu’il ne « pouvait pas — je vous cite toujours — ne pas retrouver nombre de ses idées dans le « langage » tenu par « les hommes de la révolution nationale » ». Oui, de tout cela, je pourrais vous savoir gré. Je vous en sais gré, de fait, tant ces menus points d’histoire ont monopolisé l’attention. Et n’y aurait-il que cela dans votre texte, que je vous remercierais d’avoir ainsi mis un terme à cette obscure et grotesque polémique où l’on a voulu, jusqu’ici, m’enfermer…

Seulement voilà. Il n’y a pas que cela, justement, dans votre texte. Vous ne vous contentez malheureusement pas de rappeler ainsi à l’ordre les tenants de ce que Revel nomme drôlement le « lobby d’Uriage ».

Mais tout se passe comme si vous le faisiez à regret, poussé par on ne sait quelle fâcheuse nécessité, de cet air légèrement bougon que je vous connais bien et qui vous pousse, aussitôt, à poser cette singulière question : ces vérités d’évidence dont nous convenons tous deux, fallait-il vraiment les dire et les rendre si publiques ? Cette « part engloutie de son passé », était-il absolument nécessaire de venir la « rappeler à un peuple amnésique » qui s’accommodait fort bien, selon vous, de sa benoîte torpeur ? Ces « plaies » dont nous savons, vous et moi, qu’elles béent au flanc de la France et que, purulentes jusqu’à aujourd’hui, elles ne se sont jamais tout à fait « cicatrisées », y avait-il urgence à les sonder de nouveau ?

Vous répondez que non. Je pense, moi, que oui. Et là commence notre « débat — et le malaise dont je parlais en commençant.

Car enfin, quel extraordinaire aveu, tout de même, dans la bouche d’un homme qui, comme vous, a toujours vu dans la lucidité et le service de la vérité, l’honneur et la grandeur des intellectuels ! Quel renfort inespéré au camp des receleurs de morts, qui savent mieux que quiconque que c’est en aveuglant les hommes aux blessures de la veille qu’on les rend si parfaitement vulnérables aux armes du lendemain !

Quelle formidable caution à ces experts en révision qui, de plus en plus hardiment, vont partout clamant que l’heure est venue d’oublier, de baisser enfin la garde et d’entrer doucement dans la douce saison du sommeil ! Votre article, curieusement, m’a fait penser à celui d’un de vos disciples qui propose, lui, ailleurs, d’« oublier » tout bonnement mon livre, sans s’aviser, le malheureux, qu’il ne fait que reprendre ainsi l’argument d’un procureur pétainiste suggérant, en 1945, de « rayer» de notre histoire les quatre années de la honte.

J’ai cru y retrouver aussi, et jusque dans les termes, la voix du législateur irresponsable qui, tenant celée l’archive, et donc la mémoire de cette France de la honte, fabrique méthodiquement, depuis trente-cinq ans maintenant, des générations de somnambules, errant dans leur présent. Et je dois vous dire enfin, pour être franc, qu’il y a là, dans cette farouche et insistante passion d’ignorance, un mystère que j’ai quelque difficulté à comprendre.

Vous écrivez que le fait d’être « juif » aurait dû m’incliner à davantage de réserve

Oh ! Je sais bien — car vous l’écrivez — que ce qui, dans mon livre, vous tourmente le plus, c’est, au fond, sa signature. Que le fait d’être « juif » aurait dû m’incliner à davantage de réserve. Et que mon « hystérie » risque d’accréditer l’idée que nous sommes, nous, les juifs, « encore plus différents que ne l’imaginaient les Français non juifs »…

Mais j’ai trop d’estime et de respect pour vous pour penser un seul instant que vous accordiez vous-même le moindre crédit à un argument de cette nature. Il m’est difficile de croire que vous puissiez reprendre sérieusement à votre compte un reproche que je rencontre d’habitude dans les colonnes de tels hebdomadaires satiriques insinuant que L’Idéologie française serait le combat de la « judéité » contre la « francité ».

Et puis, vous m’avez lu de trop près, j’en suis sûr, pour ignorer que c’est en français et comme Français que, comme n’importe quel autre philosophe français, je me suis risqué à cette enquête sur la France noire, dont le thème central, vous ne pouvez l’ignorer non plus, n’est au demeurant pas celui de l’antisémitisme.

Je sais aussi, bien sûr, que vous prétendez ne rien savoir de cette France noire justement, et que vous assumez, depuis quelques années, le rôle un peu ingrat de l’anti-Cassandre professionnel. Je n’ai pas oublié par exemple votre pathétique apparition télévisée, au lendemain de la rue Copernic, quand, face à un pays hébété par le retour inopiné de la Bête, vous nous avez assuré que rien, ou presque, ne permettait de soupçonner un retour du fascisme à la française. Je me souviens aussi de tel navrant éditorial où, quand faisait rage la fameuse querelle autour de la « nouvelle droite », vous avez si imprudemment affirmé n’avoir jamais trouvé la moindre trace de racisme dans les textes de M. de Benoist. Mais je ne suis jamais parvenu, là non plus, à vous prendre vraiment au sérieux. Je vous ai toujours soupçonné d’en dire, chaque fois, un peu plus — ou un peu moins — que vous n’en pensiez. Et même si cette explication me satisfait davantage que l’autre, elle me paraît, elle aussi, un peu courte.

Alors ? Alors, je finis par me demander s’il n’y a pas autre chose. Si, à l’origine de vos tenaces, récurrentes et mystérieuses dénégations, il n’y aurait pas un autre ressort encore. Et si, en bref, vous n’auriez pas simplement et très platement peur, une peur atroce, une peur panique, une obscure et folle terreur qui, chevillée au corps, vous nouerait aussi la langue… Car c’est bien de cela — d’une affaire de pure langue — qu’il s’agit peut-être au fond. Car c’est bien sur une question de mots — vous parlez de mon « style », de mon goût de la « diffusion de masse » — que vous avez choisi de me chicaner.

Car c’est bien sur le rôle, les pouvoirs, les propriétés du discours en tant que tel, que, finalement, nous divergeons le plus. Comme si vous ne saviez, à ce discours, de pouvoirs que maléfiques — cette sourde et inquiétante sorcellerie qu’aime à figurer la vieille mentalité magique et à laquelle vous revenez quand vous dites, et répétez, que c’est en « en parlant » qu’on réveille et qu’on ressuscite les démons assoupis.

Permettez-moi de vous dire dans ce cas que je me fais, moi, de ma langue, une bien plus haute idée. Qu’aux archaïques superstitions auxquelles vous semblez adhérer, je préfère cette autre idée que les Grecs, une fois, inventèrent et qui s’appelle la catharsis. Qu’au petit jeu des silences apeurés, frémissants, et lourds, toujours, de très sombres menaces, je préfère le jeu plus rude, mais beaucoup plus efficace, de cet examen dont la grande tradition judéo-chrétienne nous a légué les clefs.

Que, répugnant à prendre le risque d’un hideux et sanglant retour du refoulé, j’ai appris des freudiens la fonction d’un travail du deuil qui, enchaînant les démons à l’ordre du discours, les apprivoise et les conjure. Et que l’Histoire est là, enfin, qui nous enseigne que c’est bien souvent la guerre des mots, la guerre dans les mots et par les mots, qui économise et exorcise la guerre des chairs et des humains.

Car tranquillisez-vous, cher Raymond Aron. Je pense que le jour viendra où nous pourrons enfin, et pour de bon, oublier Philippe Pétain. L’heure n’est peut-être pas loin, où nous saurons congédier nos fantômes, increvables morts-vivants, ensablés dans nos consciences.

J’ai foi, moi aussi, en une France de lumière qui aura su consommer l’arbitrage, si lent à se jouer, de sa part de résistance et de ses éternels collabos. Mais je pense simplement qu’il y faudra autre chose que ces pieuses frayeurs dont vous nous donnez présentement l’exemple. Et que seuls y auront contribué ceux qui, à mesure de leurs moyens, et à leurs risques et périls, auront pris le parti de rendre la parole à la mémoire.

Bernard-Henri Lévy

Les Nouvelles Littéraires, Février 1981

(Questions de Principe II, p. 303 à 308)

Cet échange date de 1981.

Il serait intéressant, à ce sujet, de lire « une imposture française » de 2006 :

https://www.babelio.com/livres/Beau-Une-imposture-francaise/116481

Ainsi qu’un point de vue plus récent (de 2016), intitulé « Lettre ouverte à M. Lévy dit BHL ».

https://blogs.mediapart.fr/lilienberg/blog/220216/lettre-ouverte-m-levy-dit-bhl