Lionel Tourtier nous propose aujourd’hui une passionnante exploration du cerveau présidentiel. Quand Emmanuel Macron parle du « en même temps », quels sont les mécanismes logiques qui agitent exactement son cerveau lorsqu’il est confronté au réel ? C’est à une exaltante dissection de ce que signifie vraiment ce « en même temps » que nous sommes conviés, et à une réflexion sur ce qu’Emmanuel Macron dévoile réellement de lui, de son psychisme, lorsqu’il se repose sur cette expression pour penser le monde et son action présidentielle. Un texte à ne pas mettre entre toutes les mains.

Nous vivons une période difficile dont tout citoyen se doit de rechercher les causes. Non pour sanctionner, mais pour tirer les leçons de l’expérience et reprendre en main, de façon collective, la maîtrise des évènements ou du moins peser le mieux possible sur leur évolution.

Nous sommes conscients que notre situation sociale et économique est le produit des décisions gouvernementales, face à une situation d’épidémie du COVID 19. Si le gouvernement ne porte pas la responsabilité de l’irruption de ce virus dans notre vie, il doit cependant justifier devant la nation du bien fondé de ses choix de gestion de crise : maintien de l’ouverture des frontières, gestion des stocks de masques et de gel hydroalcoolique, confinements, et aujourd’hui cafouillage sur le vaccin et les super-congélateurs, etc.

Si l’on consulte la presse sur les derniers mois, beaucoup d’articles évoquent la démarche du « en même temps » suivie par le Président de la République depuis son élection, et plus particulièrement dans le traitement de la crise. Mais les commentaires des journalistes, souvent d’ailleurs critiques, ont tendance à introduire une confusion entre le « en même temps » et le « ET », sans discerner les différences fondamentales entre ces deux processus de décision.

Le but de cet article est de rappeler la typologie de ces décisions et de démontrer qu’une approche du « ET hiérarchisé » peut produire davantage d’effets positifs en termes de résultats, tout en apportant un élément de confiance qui fait défaut aujourd’hui au gouvernement.

Typologie des décisions selon Jean-Marie Descarpentries

La prise de décision en entreprise comme en politique est généralement une prise de risque. Décider, c’est accepter des conséquences, quelle qu’en soit leur nature et leur amplitude, pour atteindre un objectif considéré comme majeur.

C’est dans l’exercice de la liberté du choix que réside la responsabilité, et cette liberté du choix implique préalablement la prise de connaissance, donc la prise de conscience des conséquences du choix. Cela revient logiquement à prendre en compte les contingences[1] de l’environnement, c’est-à-dire l’anticipation des conséquences et des interactions que le choix va entraîner dans l’environnement du décideur (en économie, l’on parle des externalités positives et négatives). La RSE découle de cette préoccupation des contingences.

L’ancien PDG Jean-Marie Descarpentries, distingué en 1990 par le magazine Fortune comme l’un des « 25 chefs d’entreprise mondiaux les plus fascinants », instigateur en France de la « pyramide inversée », et co-auteur du livre « L’entreprise réconciliée », a conçu une démarche dynamique dans la prise de décision, en se fondant au départ sur l’utilisation du « ET » à la place du « Ou » binaire.

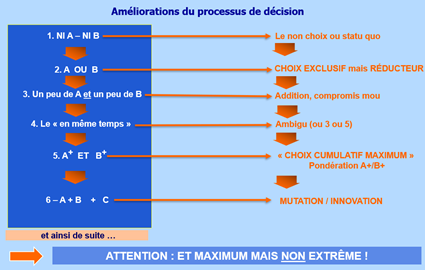

En développant ses réflexions, expérimentées ensuite dans la gestion des entreprises qu’il a dirigées (CarnaudMetalbox, Glaverbel, redressement de Bull, Ingenico, etc.), il a résumé sous forme de tableau les différents processus de décision, en mettant en valeur le ET hiérarchisé et les choix cumulatifs.

Source : Jean-Marie Descarpentries

Trois principales erreurs guettent le décideur : le choix réducteur, le compromis et l’inaction.

Notre formation privilégie l’enseignement du « OU » aux dépens du « ET »

Nous partons du choix qui nous est le plus familier : le « Ou ». C’est celui que l’on rencontre généralement dans son apprentissage de jeunesse et qui modèle notre raisonnement de base, en particulier avec les mathématiques : Aristote, par exemple, enseigne qu’une proposition soit quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Boole a donné une interprétation aristotélicienne de ce principe qui a abouti à la fonction algébrique suivante :

« La fonction OU ou OU inclusif (OR en anglais) est un opérateur logique de l’algèbre de Boole. À deux opérandes, qui peuvent avoir chacun la valeur VRAI ou FAUX, il associe un résultat qui a lui-même la valeur VRAI seulement si au moins un des deux opérandes a la valeur VRAI ».

En langue française, les élèves comprennent spontanément mieux le « OU » exclusif (fromage ou dessert) que le « OU » inclusif (s’il pleut, s’il vente, je ne sortirai pas). A l’école, l’on donne ainsi des exercices pour aider les élèves à distinguer un caractère « exclusif », « inclusif » ou « équivalent », en appliquant les règles suivantes :

Le terme « ou » (une conjonction de coordination) peut être :

- « inclusif » s’il peut être remplacé par « et » : La mandarine, les oranges ou les clémentines sont des agrumes.

- « exclusif », s’il peut être remplacé par « ou bien » : Il ne sait plus quoi faire : garder le chien ou l’amener à la SPA.

- « équivalent », s’il signifie « c’est-à-dire » : Les Indiens, ou Premiers Habitants de l’Amérique, étaient aussi dénommés péjorativement « Peaux-Rouges ».

C’est un apprentissage de nuance ou de précision selon. Mais comme on peut l’observer, le « ET » peut s’apparenter avec le « OU » dans un sens « inclusif ». Le « OU » exclusif est plus facile à comprendre que le « OU » inclusif ou équivalent. Par conséquent, le « OU » que l’on croit simplificateur ne l’est pas autant qu’il apparaît. C’est particulièrement clair dès lorsque que l’on en reste à des propositions (Vrai ou Faux) et non à des choix décisionnels : solution A plutôt que B ; « go » « no go » par exemple.

Pendant toute une période de notre histoire, la logique du « OU » dans la recherche du « Vrai » et du « Faux » a également joué un rôle de formatage des esprits, en raison des divergences de vue entre le rationnel scientifique et la foi religieuse. Ainsi au Moyen-Age[2], certains maîtres de la Faculté des arts de l’Université de Paris, dont le plus célèbre était Siger de Brabant, furent accusés d’avoir fait leur la doctrine de la « double vérité » selon laquelle certaines propositions pourraient être vraies selon la raison, et fausses selon la foi. En d’autres termes, la réalité peut être différente selon que l’on privilégie tel référentiel de valeurs ou tel autre.

L’on retrouve cette problématique de cadre référentiel (dans quelles conditions le « Vrai » est « Vrai » et le « Faux » est « Faux ») en physique. Par exemple, en physique classique, l’on retient le « principe d’incertitude» d’Heisenberg ou « principe d’indétermination » : il existerait une limite à la précision de la mesure de deux quantités en même temps, par exemple la vitesse et la position d’une particule. Or, si l’on utilise la physique quantique pour calculer d’autres quantités, comme l’énergie des atomes, ou leur magnétisme, elle est alors d’une redoutable précision. Il faut juste bien choisir ce que l’on veut prédire[3] nous explique le physicien Julien Bobroff.

Bien d’autres raisons expliquent le fait que nous avons tendance à raisonner plus facilement en « OU » et non en « ET », c’est-à-dire en appliquant non pas une position d’exclusion, ce qui nous semble le plus facile (« nous sommes tous d’accord, n’est-ce pas ? La solution A est stupide, il faut prendre la B »), mais une conception additive qui exige un réel effort de raisonnement.

Testez vous-même la situation : lors d’un dîner avec des amis, lancez un débat un peu polémique ; vous vous rendrez compte en prenant un peu de recul que beaucoup, si ce n’est la majorité des participants suivent spontanément une logique du « OU ». D’ailleurs, cela ne s’arrête pas à la simple expression d’une confrontation d’argumentations, mais s’y ajoute, bien sûr, un « effet de rivalité » : être celui qui a raison et qui emporte l’adhésion des autres. Le « OU » devient aussi un vecteur de conviction et donc de « pouvoir » sur les autres. Dans le milieu des entreprises, c’est assez fréquent et en politique encore davantage, sans parler des aspects idéologiques : « je sais que A est « Vrai », mais pour des raisons de cohérence politique avec mon parti, je déclare que c’est « Faux » ; ou autre exemple, que c’est injuste au lieu d’être juste ». Durant la crise sanitaire, nous avons eu plusieurs illustrations de ce manque d’honnêteté intellectuelle : un jour le masque ne sert à rien ; le lendemain, ne pas le porter est sanctionné par une contravention de 135 euros. Les « interdits » sont l’expression du « OU » autoritaire qui s’affranchit ainsi de la recherche de la vérité.

Dans leur livre, Jean-Marie Descarpentries et Philippe Korda en démontrent l’impasse intellectuelle lorsque l’on se situe dans le milieu de l’entreprise :

« Faudrait-il, lorsque l’on est dirigeant, privilégier la croissance OU la rentabilité ? L’innovation OU la productivité ? L’esthétique des produits OU leur technicité ? L’image de marque OU la compétitivité du prix ? … Formulées ainsi, ces questions sont évidemment absurdes »

Or, l’expérience montre que toutes les réussites sont liées à la poursuite d’objectifs a priori contradictoires, voire inconciliables. L’usage du « ET » audacieux devient le sésame du progrès et de la mutation. Nous y reviendrons en conclusion.

Du « OU » au « Ni-Ni »

Du « OU » l’on passe facilement au « Ni-Ni » lorsque l’on est confronté à la complexité et que l’on n’a pas le courage de trancher.

Ne pas choisir, donc ne pas prendre de décision, est en soi un choix : le « Ni-Ni » relève fondamentalement de la négation, du rejet de deux éléments ou plus.

Le « Ni-Ni » ne produit pas une dynamique venant de l’intérieur du décideur : c’est un statu quo, ce qui ne signifie pas que l’ordre des choses va rester inébranlable puisque l’on laisse les contingences se dérouler, interagir.

Le « Ni-Ni » ne fige pas le temps et donc la situation. Ce n’est pas un arrêt sur image. La dynamique de l’évolution trouvera son origine, c’est-à-dire le « déclencheur » ou le « fait générateur », par l’activation d’un ou plusieurs facteurs externes. Le non-décideur devient spectateur de son laisser-faire.

Ce qui ne supprime aucunement sa responsabilité au plan des conséquences : une illustration juridique en est la « non-assistance à personne en danger ». Ne pas agir sur les éléments pour en modifier le cours des choses n’exonère pas le spectateur de toute responsabilité, au moins morale.

Toutefois, il faut distinguer la « morale de l’action » des conséquences juridiques qu’une décision peut entraîner au regard du droit national ou des coutumes locales : aux Etats-Unis, venir porter secours ou aide à une personne en danger (par exemple un blessé à terre) peut entraîner une mise en cause et donc une recherche de responsabilité, la victime pouvant reprocher à l’aidant d’avoir aggravé sa situation. L’absence de décision, le laisser faire devient paradoxalement une façon de se protéger.

Ce faisant, nous constatons que dans le déroulement de notre raisonnement, nous nous sommes en fait éloignés du « Ni-Ni » pour en revenir au « Ou » : choisir ou pas d’intervenir. Il existe donc une relation directe entre le « Ou » et le « Ni-Ni ». Cela peut se résumer ainsi : « Choisir le noir ou le blanc ? Ni l’un, ni l’autre. ». Le « Ou » serait donc, dans l’ordre des décisions et de la logique, un préalable au « Ni-Ni ».

Le « Ni-Ni » peut introduire néanmoins un autre choix (ou une éventualité, une option, une hypothèse) pour autant que celui-ci soit formulé immédiatement ensuite. En procédant ainsi, le choix retenu (ou l’évocation d’une autre éventualité) est mis en exergue. Par exemple :

« On trouve des sociétés qui n’ont ni science, ni art, ni philosophie. Mais il n’y a jamais eu de sociétés sans religion ». Henri Bergson.

« La Banque X dément avoir pris à ce jour une décision concernant les modalités de sortie du « ni-ni » (ni facturation, ni rémunération). Une telle décision n’est d’ailleurs pas uniquement du ressort des banques : un changement réglementaire décidé par les Pouvoirs Publics est notamment indispensable pour rémunérer les dépôts. En revanche, la Banque X, comme les autres banques, estime que l’arrivée de l’euro conduira inéluctablement à la fin de l’exception française et à l’adoption d’une règle du jeu unique dans l’ensemble de la zone euro : notre pays est en effet l’un des seuls à ne pratiquer ni la rémunération des dépôts ni la facturation des chèques ou de la tenue de comptes ». Communiqué 29 septembre 2000.

Au plan politique, le « Ni-Ni » a été utilisé en 1988 par François Mitterrand pour résumer sa nouvelle doctrine de sa ligne économique : ni nationalisation, ni privatisation… Mais le non-choix ne définit rien en termes de « champ du possible ». Cette attitude peut aussi laisser entendre que le temps de la décision n’est pas venu et qu’il faut être patient : au « Ni-Ni » correspond ainsi la formule mitterrandienne[4] de « Il faut laisser le temps au temps ».

« Les idées mûrissent comme les fruits et les hommes. Il faut qu’on laisse le temps au temps. Personne ne passe du jour au lendemain des semailles aux récoltes, et l’échelle de l’histoire n’est pas celle des gazettes. Mais après la patience arrive le printemps. » (Le Nouvel Observateur, 28-04-81).

En réalité, le « Ni-Ni » peut constituer une habilité politique : celle de reporter la décision dans le temps et d’espérer que d’autres préoccupations prendront le relais, dans un contexte plus favorable à l’exercice du pouvoir ; ce qui est une façon de le réactiver et donc de le relégitimer. L’exercice du pouvoir est ainsi fait de choix et de non-choix, de décisions et de non-décisions, et c’est le bilan d’ensemble qui est soumis au vote du citoyen.

Cela explique la référence de Mitterrand au « cycle », des « semailles » à la « récolte ». Habilement, il voulait faire passer l’idée qu’il y a un temps pour réfléchir et un temps pour agir, qu’il faut de la patience, ce qui est la traduction de la « force tranquille », son slogan de campagne en 1981 : dans le tumulte, le « héros » reste calme et domine les éléments. Il prend le temps de décider, il reste le « maître des horloges » selon la formule consacrée en politique.

C’est cependant une posture de communication en total décalage avec les impératifs du monde contemporain, caractérisé par des évolutions rapides, une forte imprévisibilité, des interactions fortes, ce qui réclamerait logiquement d’être prompt dans la prise de décision et dans la vitesse d’exécution. Cette réactivité est d’autant plus nécessaire que les facteurs d’inertie sont très importants aujourd’hui, par exemple le poids de la bureaucratie. La crise sanitaire de 2020 en est une bonne illustration. A une mesure enfin décidée, la mise en œuvre a souvent été très tardive, car obéissant à de multiples procédures décisionnelles en cascade. De fait, pratiquer le « Ni-Ni » gouvernemental ne prépare pas culturellement son administration, déjà engoncée dans les règles et le formalisme, à suivre des consignes d’urgence lorsque l’on passe au registre de l’autorité, pour ne pas dire de l’autoritarisme…

Une autre interrogation est soulevée par rapport au « Ni-Ni » : Est-ce que le décideur, dans les choix et non choix, procède à une hiérarchisation, à un agencement des priorités ? Car ce peut-être une tactique. Dans un contexte démocratique où existe une « dictature de l’opinion », cela revient d’abord à « écouter » les attentes du peuple, même contradictoires. Ensuite, la tentation est forte de décider de mesures symboliques, en évitant ainsi de prendre des décisions de nature plus structurelle ; c’est-à-dire plus importantes en termes d’impact sur la société : ce que l’on pourrait qualifier de « vrais choix ». Un « faible choix », mais ayant une forte dimension symbolique, masquerait ainsi la volonté de ne pas adopter (momentanément ou pas) un « vrai choix » structurel. Le « Ni-Ni » devient une tactique dans le sens où il prépare un « faux choix » qui va contenter le « bon peuple ».

L’exercice récent du pouvoir nous l’a démontré. Un gouvernement reporte des décisions difficiles mais fait voter par le Parlement des « mesures sociétales » qui ne coûtent rien au budget de l’Etat mais qui vont satisfaire une partie de son électorat par son poids symbolique : par exemple, satisfaire la revendication de certaines minorités. Un des problèmes de notre pays réside d’ailleurs dans le fait que l’on a beaucoup reporté les choix, en usant et abusant de la tactique du « Ni-Ni » pour ensuite décider de rien d’important. Le « Ni-Ni », le non-choix, le statu quo, peut être ainsi habilement noyé dans du « Ou ».

Macron, l’homme du « ni ni »

Le « Ni-Ni » a été retenu par Emmanuel Macron dans son positionnement politiques : « Ni gauche, ni droite », ce qui est une formulation d’exclusion, sans pour autant expliquer où l’on se situe, sauf à se déclarer au « centre ».

Par comparaison, Valery Giscard d’Estaing avait déclaré lors de son discours de Charenton du 8 octobre 1972 que « La France souhaite être gouvernée au centre ». Dans un pays fortement bipolarisé à l’époque (gauche contre droite et vice et versa), il exprimait ainsi un message « simple » à l’attention du peuple. En réalité, il faisait valoir un positionnement « Orléaniste » par rapport au « Jacobinisme » du gaullisme. Mais encore fallait-il le comprendre.

Selon les chroniqueurs de « L’histoire en citation », il opposait ainsi le schéma politique national à la société réelle, telle qu’il la ressentait :

« Je crois que les Français verront leurs problèmes tout autrement le jour où ils verront la France, la société française, comme constituée par un grand groupe central avec des ailes, au lieu d’avoir l’idée qu’elle est constituée par deux grands blocs antagonistes, se divisant d’ailleurs, et se partageant la France en deux… Et quand je dis que la France souhaite être gouvernée au centre, je veux dire par là que la France souhaite être gouvernée selon le centre, c’est-à-dire selon les conceptions de ce grand groupe central » (interview du 14 octobre 1976 sur l’avenir de la société française, « L’Événement », ORTF).

Tel qu’exprimé, le choix proposé par VGE reste du « OU » : le centre, ou la gauche ou la droite. Mais ce n’est pas du « Ni-Ni ». L’expérience a montré que tenir une ligne au centre n’était pas chose aisée dès lors que l’on dévie à droite ou à gauche, faute d’une véritable synthèse :

« J’entends me tenir à la ligne du juste milieu. Celle de la synthèse des propositions, de la rencontre des hommes, de la mobilisation des forces pour aider la France, et non pour déchirer la France. Ce n’est pas une ligne neutre. C’est une ligne de paix et d’entente, à suivre avec beaucoup de soin dans ces temps de tempêtes. »

Ce positionnement fut raillé par le dessinateur de gauche Georges Wolinski (Giscard n’est pas drôle 1976) : « Toute la droite est enfin au centre, merci mon Dieu ! »

Emmanuel Macron a joué sur l’usure des partis de gouvernement de droite et de gauche qui n’ont pas résolu les problèmes du pays et de sa population. Leurs échecs ont entraîné un rejet de la politique et du système démocratique. Plus ils s’effondraient, et plus les partis extrémistes se renforçaient. Macron chercha donc à proposer une alternative sans pour autant se présenter au centre. Il réitère finalement l’appel au rassemblement du Général de Gaulle lors des élections présidentielles de 1965 :

« La France, c’est tout à la fois. C’est tous les français. Ce n’est pas la gauche, la France. Ce n’est pas la droite, la France ».

Mais la différence avec De Gaulle réside dans le fait que celui-ci avait, non pas de doctrine car il était fondamentalement pragmatique, mais un corpus de grands principes (suffrage universel, indépendance et souveraineté de la France, association Capital Travail, etc.). Il avait également pour lui le fait d’avoir mis en place, depuis la Libération, les Comités d’entreprise, la Sécurité sociale[5], etc. Son programme comportait une forte dimension sociale, face à une gauche communiste prônant la dictature du prolétariat. Il préemptait donc une version du socialisme non marxiste. En outre, il s’était positionné dès la Libération au-dessus des partis qu’il avait rendus responsables de la défaite de 40. En fait, ce qui primait avant tout, c’est l’intérêt de la France.

Le projet de Macron était, lui, et reste pour le moins assez flou ; ce qui lui fut d’ailleurs critiqué par ses opposants politiques, en raison notamment de plusieurs contradictions. C’est justement par son ambiguïté (Ni de droite, ni de gauche, voire à la fois de droite et de gauche) que l’« offre politique progressiste » de Macron avait séduit les Français en 2017. La tâche lui était d’autant plus facile que, selon lui, il n’existait plus que des oppositions de surface entre les politiques menées par les gouvernements de gauche et de droite de gouvernement durant plusieurs décennies.

Il apparaît aujourd’hui que le « macronisme » dérive fortement à droite, rejoignant ainsi les choix politiques d’une majorité de la population. Selon Opinionway, quand 67 % des électeurs Macron 2017 se considéraient à gauche ou au centre à cette date, ils ne sont plus que 43 % pour les électeurs LREM 2019. Dans le même temps, ceux qui se jugent à droite sont passés de 26 % dans l’électorat du Président au premier tour de la présidentielle 2017 à 51% dans celui de la liste Loiseau aux Européennes Toutes les études récentes montrent que le centre de gravité de la vie politique s’est déplacé à droite. A peine 30 % des Français enquêtés se reconnaissent dans la gauche aujourd’hui.

Pour autant, le « macronisme » reste encore peu structuré dans son corpus idéologique. Et l’impression domine que le Président a changé plusieurs fois de caps au grès des circonstances et des revendications d’une large partie de la population. Cela tient au fait que le « Ni-Ni » à l’origine aurait dû être transformé en « le meilleur de la gauche plus le meilleur de la droite », c’est-à-dire opter pour une synthèse additive qui, par sa nature, aide à construire. On prend les meilleurs composants politiques et c’est ainsi qu’on rassemble une majorité. Or, Macron reste dans une logique soustractive, ou plutôt exclusive avec son « Ni-Ni ». D’ailleurs, LREM a bien senti le « vide » du projet, ce qui lui pose désormais un problème existentiel, alors mêmes que l’on revient petit à petit au clivage gauche droite. LREM est nulle part …

Lorsqu’il était encore Délégué général de LREM avant d’être nommé ministre de l’intérieur, Christophe Castaner avait fixé un cap pour relancer une dynamique du parti :

« Notre progressisme, c’est revenir à la conception initiale de la gauche sociale qui voulait libérer les citoyens de leurs chaînes et à la conception initiale du libéralisme, celle qui refusait les abus, les privilèges, les monopoles, la concentration du pouvoir dans les mains de quelques-uns. Il faut conjuguer le meilleur de ces deux traditions d’idées » pour « bâtir un corpus nouveau» autour de cinq valeurs, « la dignité, l’émancipation, l’ouverture, l’engagement et la responsabilité ».

Cette déclaration depuis 2018 est restée sans concrétisation. En outre, l’on notera avec attention que Castaner reste ici dans une dialectique de la négation : par exemple, il utilise des items positifs pour la gauche sociale (« libérer les citoyens ») mais négatifs pour l’image du libéralisme (« abus », « privilège », « monopole »). Comme s’il niait que le libéralisme n’ait aucune vertus … De cette façon, il est impossible de procéder à une synthèse additive. LREM a encore de beaux jours d’impasse…

Pour reprendre les idées de Jean-Marie Descarpentries : « Le « Ni-Ni » est une erreur fondamentale. Il faut oser dire ce que l’on veut plutôt qu’affirmer ce que l’on ne veut pas. Et l’on ne motive pas, l’on ne mobilise pas une organisation ou des individus sur des objectifs formulés négativement ».

« Le compromis mou »

Une autre façon de décider en matière politique est de prendre, entre deux options, A ou B, un peu de A et un peu de B : c’est le « compromis mou ». Cependant, il est difficile de dire si au plan électoral, cette option procure un rendement en termes de satisfaction ou si elle ne génère pas plus de frustrations qu’un véritable arbitrage.

Il ne faut pas confondre compromis et consensus. Le consensus est fédérateur. Le compromis est souvent un pis-aller.

Parfois, l’on pourrait assimiler cette décision du compromis à « la poire coupée en deux », et par extension au jugement de Salomon. Ce serait une erreur. La décision de Salomon, celle de couper un enfant en deux pour départager deux mères qui en revendiquent la maternité, est une tactique de révélation de la vérité en appliquant la théorie des jeux : l’on cherche ainsi à forcer les joueurs à révéler leurs préférences.

Elle permet à Salomon de répondre à la question du « Ou » : à qui appartient l’enfant ? A la mère A ou à la mère B ? C’est donc un processus de décision intermédiaire et temporaire. Un « input » pour débloquer une situation d’antagonisme. Au sein d’un Conseil d’administration par exemple, une partie des administrateurs veut l’option A, et une autre veut l’option B, et le président doit choisir. Il doit à la fois maintenir le consensus au sein du Conseil et prendre la meilleure décision dans l’intérêt de l’entreprise. Cela peut le conduire à proposer une « mauvaise » solution C, afin de forcer son Conseil à marquer une préférence pour la A ou la B. Ce qui nous ramène d’ailleurs au constat que, selon les circonstances, il n’y a pas forcément de bonne ou de mauvaise décision dans l’absolu, mais une décision la moins mauvaise possible au regard des conséquences négatives dont on cherche à limiter les effets.

Mais cet objectif peut échouer si les deux protagonistes suivent le même raisonnement plutôt que leur émotion : qu’auraient fait Salomon si les deux mères avaient renoncé en même temps, comprenant le piège du dilemme posé ? Ce qui ouvre une autre réflexion : dans quelle mesure le décideur joue sur les comportements rationnels ou irrationnels pour orienter les choix sur la décision qu’il entend prendre ?

Si l’on reprend l’exemple de l’entreprise, un compromis « mou » de type un peu de A et un peu de B ne peut aboutir qu’à une faible performance voir à une contreperformance. Comme le souligne Jean-Marie Descarpentries : « si l’on prend par exemple l’innovation ou la productivité, un compromis aboutirait à choisir un peu d’innovation et un peu de productivité, ce qui, au total, aboutit à peu d’ambition et peu de progrès ».

Certaines décisions du gouvernement semblent résulter du choix d’un compromis mou. D’où une frustration générale de nos concitoyens. Cela nous conduit à rappeler qu’Emmanuel Macron est un disciple déclaré de Paul Ricoeur pour qui, selon l’universitaire Laure Assayag-Gillot[6], « le compromis est…[…]… signe d’une démarche de pondération des contraires, et un thème qui traverse et structure, entre les lignes, l’ensemble de sa pensée ».

« En fait, j’ai peut-être une attirance pour la contradiction. Le problème est de ne pas être écrasé, de trouver une voie moyenne qui ne soit pas un compromis faible, mais une position forte… » Paul Ricoeur 1996.

D’où la question suivante : un compromis peut-il être le reflet d’une « position forte » ou est-il toujours un « compromis mou » ?

L’universitaire Laure Assayag-Gillot répond que Ricœur ne réduit pas le compromis à la compromission, à la négation des valeurs et de l’intégrité de la conscience morale des individus, à des concessions réciproques qui ne conduiraient qu’à des propositions molles, des solutions de peu d’envergure, insatisfaisantes pour tous. Elle ajoute qu’en l’absence d’un bien commun reconnu pour tous, le compromis n’est pas seulement pour Paul Ricoeur une décision intermittente, mais une nécessité continue des parties à composer pour viser un but dans sa pluralité.

Toujours selon Paul Ricoeur, c’est en sacrifiant les prétentions exclusives de leurs points de vue, que les individus construisent un monde possible, où ils peuvent habiter et se reconnaître mutuellement. Cet itinéraire montre que, pour le philosophe, s’engager dans un compromis c’est faire le deuil d’une société homogène mais aussi, et surtout, créer de nouvelles possibilités de dialogue et de rencontres.

Si le compromis poursuit une variété de buts dans une pluralité de domaines (affectif, moral ou politique), l’intérêt des individus doit être mis entre parenthèses au profit de la recherche d’une solution intersubjective, collective. Le compromis suit ainsi une voie différente de la soumission ou de l’écrasement. En prenant au sérieux la relation d’interdépendance conflictuelle des acteurs, le compromis autorise ainsi une reconnaissance de soi, d’autrui et de la « multi-fondation » démocratique ; c’est-à-dire la reconnaissance mutuelle, par des acteurs et institutions diverses, à être tous acteurs du lien social et à construire un nouvel ordre prenant en compte la pluralité conflictuelle des valeurs.

Cette position du philosophe Paul Ricoeur semble bien éloignée de la réalité sociale actuelle des entreprises, mais aussi de celle du pays qu’est la France, de son histoire, de ses racines et de ses fractures. Cela illustre combien il est difficile d’aligner une politique sur une ligne philosophique. Mais peut-être que la pensée de Paul Ricoeur apporte quelques explications au comportement d’Emmanuel Macron, à la nature de ses décisions, parfois radicalement différente de celles prises antérieurement, ou de ces non-décisions.

Le « En même temps » de Macron

« Je continuerai de le dire dans mes phrases et dans ma pensée, car ça signifie que l’on prend en compte des principes qui paraissaient opposés ».

Selon le spécialiste de la communication politique, Michel Le Séac’h[7], le « En même temps » possède deux sens :

- le premier exprime une similitude, employé comme synonyme de simultanément sous la plume, par exemple, d’Albert Camus, écrivain cité parfois par… Emmanuel Macron ;

- à l’inverse, le second sens, populaire, signifie « cependant », « toutefois », « en revanche » et marque donc une opposition.

Les « en même temps » de Macron renvoient à « une résolution des contradictions » et « seraient représentatifs d’un mode de gouvernement ». « Ils font le lien entre la thèse et l’antithèse, c’est une sorte de synthèse ».

Mais pour les adversaires de Macron, c’est le signe, chez lui, d’un flou, la volonté d’un président conciliant et tiède qui entend, en reliant des choses qui semblent être irréconciliables, « satisfaire tout le monde sans trancher ».

Petrus Borel sur son blog à Mediapart apporte l’explication suivante que nous présentons à titre de réflexion pour nourrir notre analyse, sans que nous en validions la pertinence. Ce n’est pas le but. Son point de vue ouvre en effet plusieurs questionnements.

D’abord, l’incapacité de choisir entre deux solutions négatives.

Ensuite le fait de se retrancher derrière une tierce « autorité », ce qui est une façon de s’exonérer de sa propre responsabilité (« c’est le peuple qui a choisi Barabbas et non Jésus, et je m’en lave les mains »).

Enfin le rejet de la contradiction et un comportement obtus, celui de persister dans l’erreur pour sauver la face. Des comportements profondément humains.

« Macron est incapable d’arbitrer entre deux solutions qui présentent chacune leurs aspects négatifs. Il se défausse en permanence de ses responsabilités en s’abritant tantôt derrière l’avis des scientifiques, tantôt en renvoyant la décision aux individus à qui est transféré le dilemme qu’il est incapable de trancher : envoyer ou non ses enfants à l’école, contraindre ou non au port du masque dans un commerce. Comme la plupart des grands velléitaires, Emmanuel Macron ne supporte pas d’être contredit, précisément parce qu’il n’est jamais assuré du choix qu’il a fait. Ainsi faut-il comprendre son obstination à vouloir faire passer la réforme des retraites en force alors que tous les indicateurs étaient au rouge, ainsi faut-il comprendre son refus de recommander le port du masque dans son entretien au Point du 15 avril, non pas pour des raisons objectives mais par volonté de ne pas se dédire ».

Le « et hiérarchisé » sait prendre en compte les contraires

Le « En même temps » ne doit pas être confondu avec le « ET ».

Les choix de Macron ne se fondent pas sur une synthèse entre les solutions contradictoires, puisqu’il ne les hiérarchise pas et laisse faire le déroulement des évènements.

Communiquer sur une prise de décision autoritaire relevant du « en même temps » avec des objectifs contradictoires ne peut entrer dans le champ d’une acceptation rationnelle des citoyens. Surtout lorsque la temporalité des mesures est espacée, et non simultanée. Le « en même temps » de Macron montre donc des mesures décalées et non synchronisées.

L’incompréhension est d’autant plus forte chez les citoyens dès lors que la décision est non concertée et prise, non pas en raison de l’autorité légitime, mais plutôt selon une démarche autoritaire. Autorité et autoritarisme ne produisent pas les mêmes effets. L’autorité entraîne une « adhésion de respect », ou du moins une attention sur le fond de la décision : « je suis d’autant plus attentif à la décisions prise ou qui va être prise que je « respecte » le décideur à qui j’accorde un certain degré de confiance et de légitimité ». Alors que l’autoritarisme suscite spontanément un rejet, au titre de l’autonomie de penser et d’agir : « je n’ai pas confiance et je ne vois pas pourquoi je devrais obéir ».

Quelle est l’alternative au « en même temps » ? Le « ET » dans différentes articulation, en particulier celle qui retient le maximum de A et le maximum de B, car cela favorise la mutation et permettrait ainsi de réaliser la transformation dont le pays a besoin.

Mais c’est une disposition d’esprit qui sort des normes habituelles, telles qu’elles ont été forgées par le système éducatif et l’enseignement supérieur centrés sur le « OU », ainsi qu’une énorme volonté de repositiver les contraires afin de franchir une nouvelle étape.

Cela réclame quelques qualités humaines qui permettent de distinguer le « vrai » du « faux » leader : œuvrer pour une nation ou pour une entreprise, c’est rechercher, au sens de Heidegger, la transcendance dans la poursuite de l’intérêt général ou de l’intérêt social, en se projetant au-delà de soi-même, pour ne pas dire en s’oubliant, en s’effaçant. Il y a une forme d’abnégation dans cette démarche parce que, fondamentalement, le but (la mutation) prime sur la personne qui conduit l’action. A ne pas confondre avec la recherche de la transcendance dans l’accomplissement du soi narcissique, du soi « jupitérien ».

[1] La « théorie de la contingence » a été très en vogue en 1950 dans la recherche des modes d’organisation des entreprises. Cette théorie a été développée avec « l’Ecole de la contingence structurelle » de Paul Roger Lawrence et Jay William Lorsch partant du constat que l’environnement a une influence déterminante sur la structure et les performances des organisations. Cela conduit à retenir trois facteurs : le changement des conditions de l’environnement, la certitude des informations acquises et la durée nécessaire pour connaître le résultat des décisions. Cette approche est aujourd’hui à la base de la RSE et plus globalement des préoccupations écologiques et sociales (dont la traduction en France a été, par exemple, la Loi RNE et son article 116.

[2] « La logique au Moyen Âge » Magazine Pour la Science. 1 octobre 2002.

[3] Julien Bobroff – Physicien, Professeur des Universités, Université Paris-Saclay : « Sept idées fausses sur la physique quantique »

[4] Cervantès a la paternité de cette maxime : « me parece muy áspera esta medicina y será bien dar tiempo al tiempo » (« ce remède me paraît fort sévère et il sera bon de donner du temps au temps »). Source AFBH.

[5] dans le prolongement des décisions prises sous Vichy. Cf. « Ne t’aide pas et l’État t’aidera: La Sécurité sociale et la mort de la responsabilité » Eric Verhaeghe Editions du Rocher.

[6] « Le compromis selon Paul Ricœur »

[7] « Tics de langage : « En même temps », le péché mignon de Macron » Le Parisien du 21 avril 2018.

Lionel Tourtier est Consultant, spécialiste de la protection sociale, gaulliste fervent

Source: Le Courrier des Stratèges. 13 janvier 2021

Poster un Commentaire