Dans le cadre du festival des cultures juives du 17 au 30 juin et à l’occasion de la parution de la première monographie qui lui est consacré, la galerie Saphir célébrant « Paris Capitale du monde », s’entourant de toiles magnifiques de l’Ecole de Paris et d’artistes singuliers, rendra hommage au peintre Serge Kantorowicz. Saluons ici le courage de Francine Szapiro qui fait battre le cœur des amis de l’art dans ses riches expositions et qui, depuis 2022, rend grâce à cet artiste majeur du XXe siècle.

Le jeudi 12 juin, de 18h à 21h, aura lieu une soirée spéciale, exposition d’œuvres du peintre, signature de l’ouvrage qui lui est dédié et présentation de l’artiste par Delphine Durand à la Galerie Saphir.

Galerie Saphir, Paris. 69 rue du Temple, 75003 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 72 61 19 – contact@galeriesaphir.com

Serge Kantorowicz est né le 15 avril 1942, de parents immigrés polonais ; son père Abraham voit le jour le 6 juillet 1920 à Varsovie, sa mère Esther à Lodz. Venus en France en 1926, ils se rencontrent et s’aiment rue de Lappe à Paris. Ils se marient en 1941 alors qu’Abraham est déjà interné. Serge est un enfant conçu dans les camps. Abraham Kantorowicz quitte la France pour Auschwitz-Birkenau le 17 juillet 1942, dans le convoi n°6. Esther, son épouse, est déportée en 1944 en compagnie d’autres détenues engagées comme elle dans la Résistance. Ni lui ni elle ne reviendront. Leur unique enfant sera élevé par la grand-mère paternelle, vieille dame yiddish pleurant ses morts et cependant rétive au désespoir et pleine d’un fol humour. Celui qui écrira “Je suis né le jour de la mort de Musil, rue Santerre au n°15, à 8h45, dans le 12e arrondissement de Paris, le 15 avril 1942”, fut un enfant caché avant de connaître les grands chagrins et petites adversités de l’après-guerre. Par un renversement de l’histoire qui font d’une mauvaise fortune un destin, l’orphelin deviendra peintre. C’est de ce vécu dramatique que procèdent la plupart des thèmes picturaux de Serge Kantorowicz. Ils s’enracinent dans le yiddishland itinérant de son enfance, s’alimentent comme d’une source éternelle des riches contes de sa grand-mère illettrée. La peinture deviendra alors pour le jeune adulte cet effort obstiné de reconstruction d’un monde qu’on arrache à l’horreur avec une sombre joie rédemptrice. D’un atelier parisien à l’autre, en poète de la couleur, toute sa vie d’artiste se consacrera, dans l’effroi et la merveille, à relever des cendres les mémoires anéanties. Il peindra jusqu’à son dernier souffle, on pourrait dire son dernier geste, dans un secret dialogue de fière liberté et de d’obstinée résistance.

De 1958 à 1961, Kantorowicz est étudiant au lycée Estienne des Arts graphiques puis à l’Ecole des Beaux-Arts de Bruxelles en 1962. En 1967, grâce à l’entremise distraite de Sam Szafran, son cousin germain, il entre comme graveur lithographe dans l’imprimerie de la galerie Maeght. C’est un métier en conjonction plus intime avec le monde de l’art sous l’emprise emblématique de la destinée. Comment donner à voir sa propre peinture dans la proximité des plus grands ? Comment rendre visible son art lorsqu’on grave et imprime Riopelle, Za wou-ki, Joan Mitchell, Henri Michaux, Calder, Chagall ? Ce monde de l’art, il s’y intègrera naturellement. Devenir peintre, improbable dessein lorsqu’on vient d’un monde où l’origine a été gratuitement, systématiquement annihilée par la plus monstrueuse barbarie. Il fraternise avec le Québécois Jean-Paul Riopelle et l’Américaine Joan Mitchell, couple tumultueux proche des Pollock, de Kooning ou Stuart Davis. Il pénètre dans une patrie des légendes, côtoyant quelques-uns des mythes les plus éclatants de l’art. Toute la dimension historique et culturelle de la peinture se dévoile à lui. Il partage un atelier avec Sam Szafran, et aîné de dix ans, avant de voler de ses propres ailes. La frénésie de créer s’empare de lui. En 1973, désormais affranchi de toutes les contraintes, Kantorowicz libère en lui une potentialité de visionnaire sans jamais renier ses affinités avec le grand art figuratif depuis Rembrandt. Serge est un artiste européen qui assume une double emprise : de son propre destin et de modèles puissants. Son authenticité artistique plonge à la fois dans les arcanes de la culture occidentale et dans la tradition juive de ses ancêtres polonais. Il emprunte aux Fauves, à Van Gogh, à Matisse avant de s’en affranchir. Il élabore peu à peu son langage, conquiert le style et la couleur. L’originalité de son interprétation s’impose depuis ses premières années d’activité : le peintre se livre d’emblée à une introspection expressive, peignant d’intenses paysages qui évoquent alors les tableaux de Kandinsky et de Gabrielle Munter, les couleurs vives et lumineuses, les grands aplats de Der Blaue Reiter (le Cavalier Bleu) et les réminiscences des formes rudes, abstraites et anguleuses, des avant-gardes expressionnistes des années 1910. Il s’illustre dans le dessin et la gravure, on trouve chez lui une transcription dramatisée, souvent drolatique, des récits hassidiques. Les toiles qu’il va peindre chavireront dans un Triomphe de la mort entre Baldung Grien et Alfred Kubin, Pieter Brueghel l’Ancien et Felix Nussbaum. Il rejoint Richard Gerstl, Egon Schiele, Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Oscar Kokoshka, Alfred Kubin, la flamme farouche de Soutine, dans sa passion subversive de figurer encore et toujours, par-delà les diktats formalistes. Il admire les Viennois. Il est décidément expressionniste en métaphysicien, dans l’angoisse cosmique, intemporelle. Il voit en Kafka un frère. C’est une blessure et une communauté de destin qui les rapprochent. La peinture dicte sa loi et le répertoire thématique est littéraire : la peinture se donne tout entière dans la tension créatrice née d’un paradis perdu, d’une absence au monde. Les sources de la mystique juive, les synagogues, la douleur, la lumière, la vie ; Les aquarelles desSynagogues de 1980 (Galerie Nina Dausset) reflètent les enluminures des manuscrits de la Torah et la Voix de la Vérité Révélée. Kantorowicz vit dans sa peinture une expérience magique qui le sauve d’une identité dévastée.

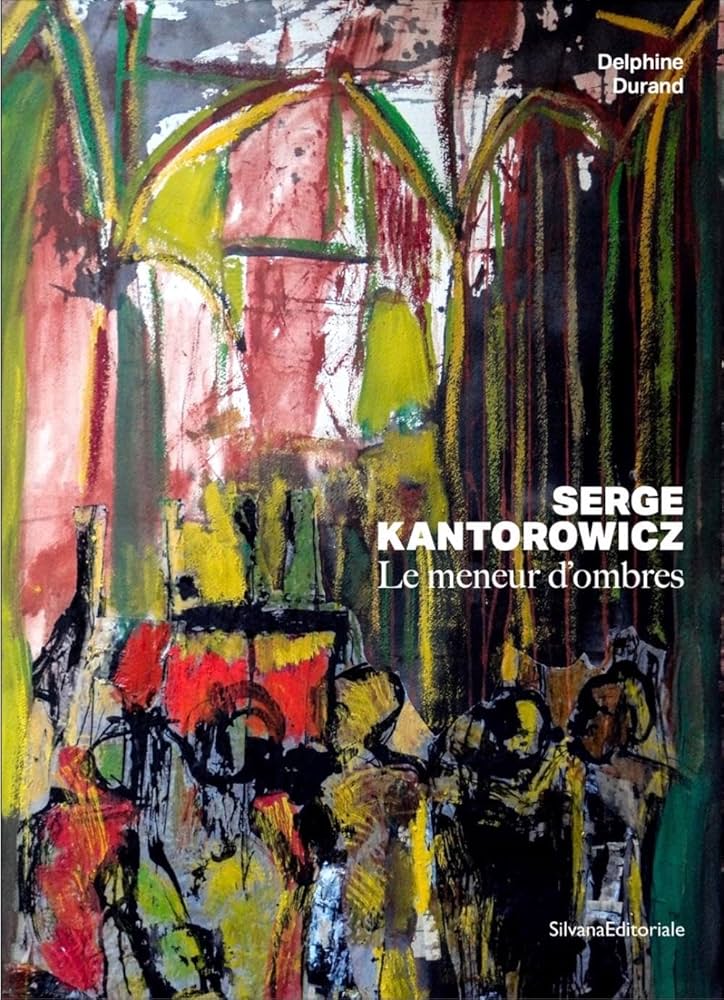

Monographie © Delphine Durand

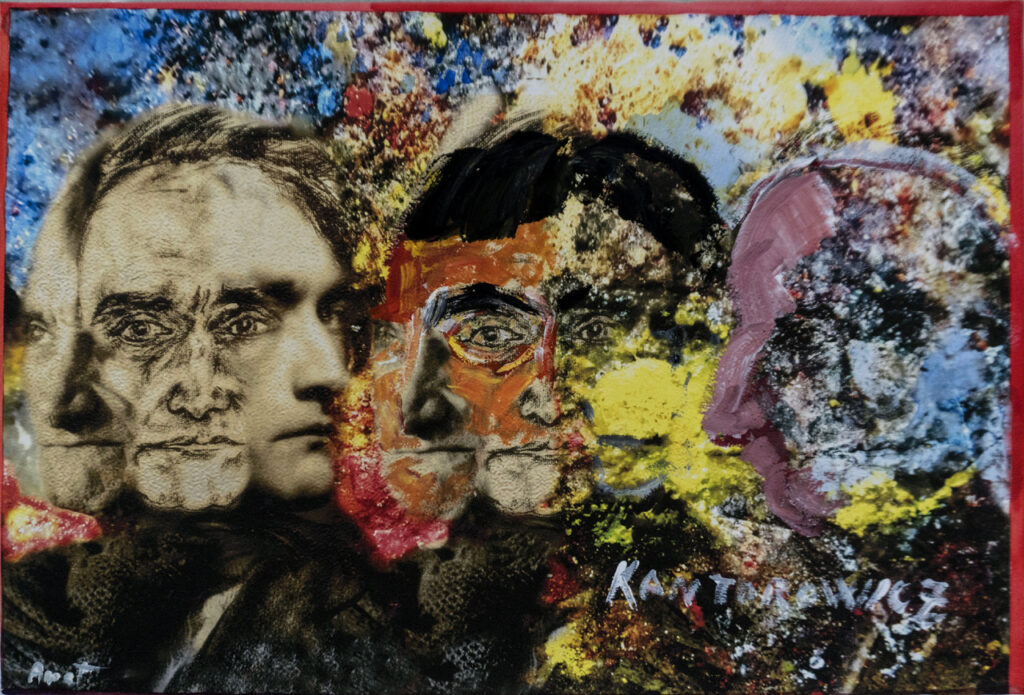

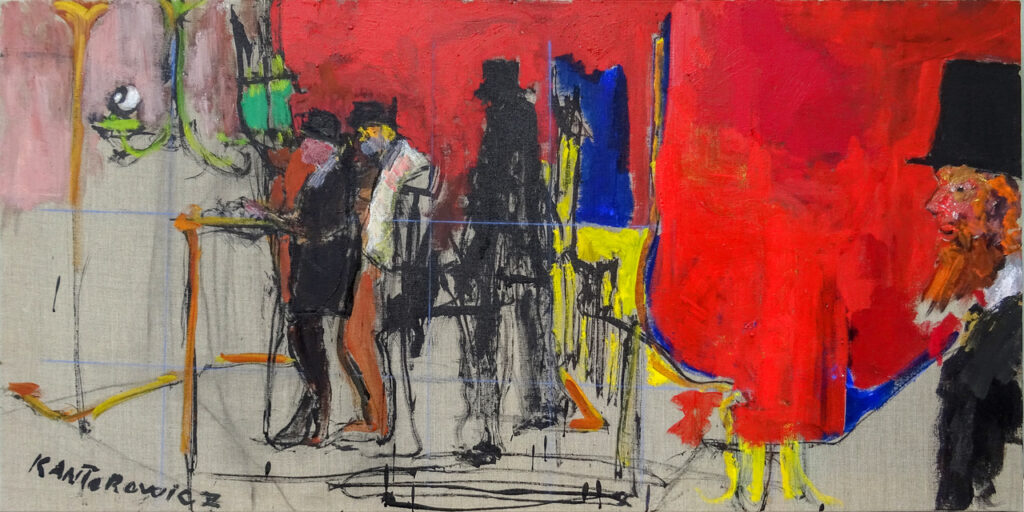

Photo © Jorge Amat

Photo © Jorge Amat

Photo © Jorge Amat

Photo © Jorge Amat

Photo © Jorge Amat

La littérature est une fête qui exprime toute une polyphonie du monde. Il entretient avec les œuvres littéraires le même rapport qu’avec la vie. Une vive attirance pour la construction intellectuelle d’un Proust, La Recherche du temps perdu, dont il donnera une version érotique et nostalgique en 1992. La Comédie humaine de Balzac où il déploie la tristesse, l’ironie, la fantaisie, la puissance du coloris dans la belle exposition de 2000, à la maison Balzac. Victor Hugo et Bruno Shulz, Alfred Kubin, Israel Zangwill et son Roi des Schnorrers ; sa formule plastique est brûlante, pénétrante comme une lame de feu, burlesque parfois. Les années 2000 sont marquées par le yiddishland de sa grand-mère et inspiratrice, l’artiste toujours attiré par les sujets mythiques et folkloriques, l’instant présent enivré de joie vive, les mirages féeriques des « Synagogues iconoclastes », l’universel à travers l’enfance abasourdie d’effroi et de prodiges. Les œuvres de la maturité combinent un mystère festif et une tonalité tragique. Son identification à la culture juive européenne est encore plus nette avec Le Roi des Schnorrers où il campe des scènes hallucinées et dans les illustrations de contes yiddish. L’ultime série des Synagogues (2019) mêlent à la puissance des lignes, les sonorités des rouges, la vie intérieure magnifiée sous un voile de mélancolie et de tragédie. Enraciné dans le hassidisme, tourné vers le mysticisme, Kantorowicz ne dépeint pas mais présente enfants, rabbins, mendiants, artistes comme emportés par la mélodie de la couleur. Tout à la fois sensuelle et méditative, logique et irrationnelle, provocante et porteuse d’éternité, sa peinture émeut, trouble et enchante comme si le deuil enluminé du peintre était venu s’enraciner dans ces synagogues intérieures.

Photo © Jorge Amat

Photo © Jorge Amat

Photo © Jorge Amat

Tel est le signe volcanique de celui qui a vaincu la terreur d’un monde et qui rit à travers ses larmes par-dessus les sépultures de poussière. Le rire de Serge Kantorowicz résonne encore par-delà l’angoisse métaphysique et la soif d’amour. C’est la première étape de cette réunification désirée avec les morts. La peinture pousse à s’engendrer à nouveau dans la lumière des signes et des pigments, afin que les disparus puissent recevoir un nom et un visage. Seule la flamme d’une irradiation véridique peut chiffrer le nombre des Justes. Victoire du grand art sur la mort. Un visage qui dit le trouble dans l’oubli. Alors l’homme s’efface pour offrir un Kaddish de peinture. Car la peinture est vie. Résistance.

(D.D.)

Delphine Durand, docteure en Histoire de l’Art et docteure en Histoire des religions, vit et travaille en Bretagne. Membre du comité de rédaction de la revue internationale Apulée, elle est l’auteure de plusieurs anthologies et articles consacrés à l’art symboliste ainsi que de trois monographies de peintres contemporains. Poète, elle a publié plusieurs recueils aux éditions du Réalgar

––––––––

* Serge Kantorowicz, le Meneur d’ombre, par Delphine Durand Aux éditions Silvana Éditoriale (Livre broché, grand format, 160 pages, 25 €)

Poster un Commentaire