On dit que les grands esprits se rencontrent. Cela pourrait bien être le cas à propos des rabbins du Talmud et du philosophe Henri Bergson, dont la pensée concernant la notion de temps semble sur bien des points similaire. C’est en tout cas ce que je vais tenter de démontrer dans ce texte.

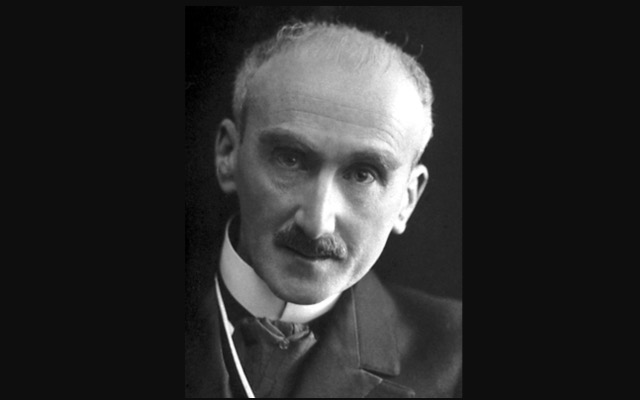

Bergson – on le sait – a marqué l’histoire de la philosophie en introduisant le concept de durée comme description du « temps fondamental ».

Bergson écrit : « La durée est essentiellement une continuation de ce qui n’est plus dans ce qui est » ( L’Évolution créatrice). Bergson explique encore que « la durée intérieure est la vie continue d’une mémoire qui prolonge le passé dans le présent…» (La Pensée et le mouvant). Gilles Deleuze précise dans son livre « Le bergsonisme» : « A la limite, les déterminations ordinaires s’échangent : c’est du présent qu’il faut dire à chaque instant déjà qu’il « était », et du passé, qu’il « est », qu’il est éternellement, de tout temps. » Deleuze ajoute que « la durée est essentiellement mémoire » et que « cette identité de la mémoire avec la durée même » se présente pour Bergson comme « conservation etaccumulation du passé dans le présent ». Deleuze nous dit donc que pour Bergson le passé « EST », se confondant ainsi avec l’être en soi. Et Deleuze d’ajouter au sujet du passé : « On ne dira pas qu’il « était » puisqu’il est l’en-soi de l’être, et la forme sous laquelle l’être se conserve en soi (par opposition au présent, forme sous laquelle l’être se consomme et se met hors de soi). » (Deleuze. Le bergsonisme)

Il existe donc pour Bergson – selon moi – une « préséance » du passé sur « les autres temps» puisqu’il est « l’en-soi de l’être ». Or, les Sages du Talmud ne disent pas autre chose ! Dans son très intéressant essai intitulé Pensée et Perception du temps (Thought and the Perception of Time, Aristotle, Plato, the Hebrew Bible, and the Babylonian Talmud), le mathématicien et spécialiste des Études juives Eliezer A. Trachtenberg écrit : « Les Juifs…ont seulement le passé en face d’eux pour l’étudier et l’utiliser. Le présent et le futur sont vides, ils viennent « après nous » (…) », ajoutant que « c’est par conséquent seulement le passé que les Sages (peuvent) utiliser afin d’enseigner aux Juifs comment vivre dans le présent en se projetant dans le futur. » On le comprend aisément, le passé est aussi pour les talmudistes le temps de la mémoire-durée. Le passé reste donc présent tout en s’actualisant de chaque « instant » passé. Dieu ordonne par quatre fois dans la Torah aux Enfants d’Israël cette mitzvah : « Souviens-toi!» ( Zachor ).

Crédit : Mendy Hechtman/Flash90

La Hagaddah de Pessach ne dit-elle pas que les Juifs de chaque époque doivent se considérer comme personnellement libérés du joug du Pharaon dont parle la Bible ? Nous le voyons, pour le judaïsme, le passé s’actualise dans le présent en nourrissant ce dernier de sa mémoire-durée, en conservant et en accumulant le passé dans le présent (comme nous l’avons vu supra).

Il existe aussi un autre aspect qui rapproche les pensées des maîtres du Talmud et de Henri Bergson concernant la notion du temps ; il s’agit de son indivisibilité. Ainsi, Bergson écrit dans La pensée et le mouvant : « La durée réelle est ce que l’on a toujours appelé le temps, mais le temps perçu comme indivisible. » En cela Bergson réfute l’idée du temps telle qu’elle est conçue par la philosophie grecque qui, avec Aristote, considère le temps comme continu et donc divisible à l’infini : « De même si le mouvement est divisible, de la divisibilité du temps, il a conclu à celle du mouvement ; la réciproque n’est pas moins vraie ; et de la divisibilité du mouvement, on peut conclure à celle du temps. » (Barthélémy Saint-Hilaire sur La physique d’Aristote) Or, comme l’explique le professeur Trachtenberg concernant le « temps juif » : « Et la caractéristique la plus importante du temps juif est [… que ce dernier] existe en intervalles indivisibles d’action potentielle, c’est-à-dire en quanta d’énergie. »

Une autre similarité entre pensée bergsonienne et talmudique du temps réside dans l’aspect psychologique de la notion de temporalité. Pour Bergson, comme l’explique – par exemple – la philosophe Agnès Pigler – la durée possède « un caractère psychologique ». Elle est d’une nature psychologique, elle est un pur vécu de l’âme » (in Bergson et la question du temps). Certes, pour Deleuze, il faut le dire, la durée, grâce à l’intuition, est plus qu’une « simple expérience psychologique » mais dans le chapitre II de son livre Le Bergsonisme (intituléLa durée comme donnée immédiate), Deleuze écrit bien : « Nous supposons connue la description de la durée comme expérience psychologique, telle qu’elle apparaît dans Les Données immédiates et dans les premières pages de L’Évolution créatrice (…). »

Du côté de la pensée rabbinique le temps juif est aussi une expérience psychologique, un vécu. Ainsi Eliezer A. Trachtenberg écrit : « L’objectivité grecque repose sur la capacité mentale de concevoir un temps impersonnel, uniformément marqué dans l’espace par des nombres entiers abstraits, associé à l’éternel mouvement circulaire des corps célestes. La compréhension psychologique juive, temporelle et subjective, est dirigée de l’intérieur d’un phénomène pénétré avec lequel une identification complète est nécessaire pour saisir son essence la plus profonde et placer ce phénomène dans l’ordre cosmique révélé. »

Dans ce contexte et par voie de conséquence, les Sages de la Mishnah et du Talmud ont toujours « refusé par principe » – nous explique encore le mathématicien E. A. Trashtenberg – « d’utiliser des cadrans solaires, des sabliers ou d’autres appareils pour la mesure uniforme du temps ».

Or, pour Emmanuel Lévinas, l’un des apports essentiels de Bergson à l’histoire de la philosophie est, comme il le dit dans Éthique et infini, « la théorie de la durée. La destruction de la primauté du temps des horloges ; l’idée que le temps de la physique est seulement dérivé ». (Il nous faut ajouter que Lévinas admet aussi une sorte de priorité « ontologique » de la durée bergsonienne en plus de son aspect « psychologique »).

La congruence qui existe entre la conception du temps talmudique et du temps bergsonien peut paraître étrange vu que le grand philosophe français d’origine juive n’a jamais lu ni étudié le Talmud ; mais peut-être faut-il se tourner vers l’un des pionniers de la psychanalyse pour comprendre cet état de fait. Dans une lettre destinée à Freud, le psychiatre et psychanalyste Karl Abraham (1877- 1925) écrivit un jour : « Le mode de pensée talmudique ne peut tout de même pas nous avoir subitement quittés. »

© Frédéric Sroussi

https://frblogs.timesofisrael.com/le-talmud-bergson-une-conception-similaire-du-temps

Frédéric Sroussi est journaliste et essayiste. Il a collaboré, entre autres, au Journal du Parlement français, à l’édition française du Jerusalem Post, à la revue de l’Instituto Centroamericano de Prospectiva e Investigación (ICAPI), à la revue France-Israël Information, à Front Populaire, Tribune Juive et Atlantico. Il est aussi l’auteur de trois essais dont un ouvrage collectif pour les éditions du Centre Pompidou de Paris.

Henri Bergson notre grand philosophe, prix Nobel de littérature 1927,pas facile à lire et à commenter. Il a ajouté quelque chose de trés particulier à la philosophie, la modernité.Sa modernité. Matière et mémoire, lire cela.

« Le Temps est l’image mobile de l’Eternité immobile. »

Platon

Hier, je suis tombé sur un extrait des Pensées de Joseph Joubert faisant écho à cet article. Après avoir repris la citation de Platon « Le temps, cette image mobile de l’immobile éternité », il ajoute :

« Il y a du temps dans l’éternité même, mais ce n’est pas un temps terrestre, un temps mondain. Celui-ci se mesure ou se compte par le mouvement de la succession des corps ; celui-là par les affections des esprits, la succession de leurs pensées qui sont leurs mouvements. C’est un temps spirituel, incorruptible, qui perfectionne tout et ne détruit rien : il achève. Ses changements sont des améliorations, des développements. C’est un temps qui consume le mal pour le bien et qui efface le bien par le mieux. » (écrit en 1804)

Le Talmud, l’étude de la Tora, notre loi; Talmud, étudier, avec son lamed(la lettre L) qui s’élève comme celui qui l’étudie.