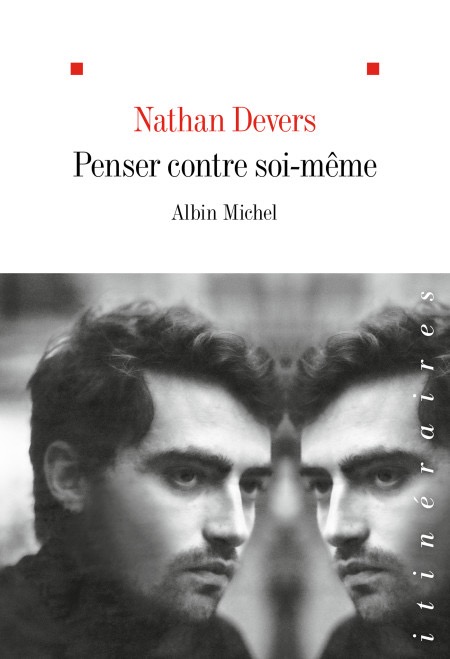

A sa sortie, j’avais lu un peu trop en diagonale « Penser contre soi-même », le brillant essai du non moins brillant Nathan Naccache, alias Nathan Devers.

En tant que membre d’un prix littéraire cher à mon cœur, je relis depuis deux jours, attentivement cette fois, cet essai du brillant philosophe, fils du grand neurologue Lionel Naccache. Ce Juif de naissance, très pratiquant, qui envisageait même un temps de devenir rabbin, eut subitement une révélation (si l’on peut dire).

Sa révélation ? Sa vie n’était pas là. Il ne croyait plus en D.ieu car toutes ses pensées dominées par l’athéisme, teintées de scepticisme, se retrouvaient intégralement captées par la littérature et par la philosophie.

Soit. Qu’on ne compte pas sur moi pour juger sur le fond l’homme et l’écrivain. La forme est quant à elle impeccable, quand bien même, comme chez le BHL des premiers temps (« La Barbarie à visage humain », « Le testament de Dieu », …) il y a chez Devers une gourmandise (certains diraient un snobisme) à utiliser, de temps à autre, des expressions et des vocables précieux, ou des tournures de phrase qui invitent à relire, aussitôt lu, le propos de l’auteur pour en saisir véritablement le sens profond.

Au-delà, la lecture de cet ouvrage a éveillé en moi une réflexion que je vous livre ici.

Tourner le dos au judaïsme religieux

Comme Gad Elmaleh, Nathan Devers a donc ouvertement décrit son éloignement radical du judaïsme pratiquant (et même croyant) pour un ailleurs : l’athéisme sceptique pour lui, une fascination pour l’église et ses représentations pour Gad (dans « Reste un peu », mais pas seulement).

Il semble que ces deux cas ne soient pas isolés. D’autres, connus ou moins connus, se sont aussi, peu ou prou, éloignés sinon d’une tradition, du moins d’un dogme et de sa pratique guidée par les hommes. Rares cependant sont ceux à avoir franchi carrément le Rubicon via une conversion religieuse au catholicisme, tel Fabrice Hadjadj.

Mon propos n’est pas, D.ieu m’en préserve (

Ce qui est en revanche intéressant c’est de décrypter ce mouvement d’éloignement, en ces temps où être juif n’est pas – l’a-t-elle déjà été ? – une sinécure dans la société française.

Il semble qu’entre rester fidèle à sa religion et celle de ses parents dans toutes ses dimensions, s’en détourner comme le fait Nathan Devers également dans toutes ses dimensions (sans renier appartenir au peuple juif, notons-le tout de même au passage) ou s’en détourner à la marge par attraction du modèle chrétien et catholique comme chez Gad Elmaleh, le choix est des plus délicats. Pour Devers, il est plus simple, bien que douloureux, car il envisage comme un sophisme d’être né « par hasard » de deux parents juifs.

Une injonction

A la vérité, il y a en France une injonction permanente – surtout par temps d’antisémitisme débridé et d’anti-communautarisme échevelé, même ciblant prioritairement les musulmans et l’entrisme islamiste – à être neutre de tout attachement à une chapelle.

A fortiori une synagogue ou une mosquée …

Reste que certains répondent favorablement à cette injonction qui a traversé les temps. Les recueils de blagues juives sont remplis d’histoire drôles et signifiantes montrant des Finkelstein ou des Lévy vouloir devenir plus Dupont que Dupont et des Cohen renier leur nom (ou leur pratique religieuse) sur l’autel d’une intégration réussie.

Beaucoup de Juifs ont ainsi au cours des trente dernières années fui la synagogue. Des enquêtes sociologiques, pas toujours d’une clarté faramineuse, semblent indiquer qu’une majorité des quelques 480 000 français juifs (bien moins désormais d’1% de la population française) répondent à cette image. Il n’en reste pas moins que d’autres dans la « communauté » ont fait le mouvement inverse vers un judaïsme plus pratiquant, voire radical – au risque de vivre sur un mode autarcique dans une sorte de ghetto virtuel d’où personne ne songerait à aller les chercher. Là encore, l’antisémitisme n’y est sans doute pas pour rien qui incite à retrouver un cocon collectif protecteur…

On ne le dira jamais assez, être juif n’est pas être forcément pratiquant et connaisseur de la Torah, de la lecture en hébreu et du respect à la lettre des 613 commandements. Dans une religion aussi peu prosélyte que le judaïsme, et aussi respectueuse de la responsabilité individuelle de chacun, on est bien Juif de naissance (comme le dit Devers), ou par conversion (longue et complexe), mais surtout on le devient.

Accepter qui on est

A cette aune, être juif c’est accepter d’hériter d’une longue histoire tourmentée dont on veut entretenir le souvenir et la spécificité. C’est aussi considérer comme juif toute autre personne qui se considère comme telle, sans lui demander si elle pratique et si elle croit (on ne sonde pas les reins et les cœurs depuis si longtemps…).

Si Sartre considérait (à tort) qu’on est juif dans l’œil de l’autre (et notamment de l’antisémite ou du LFIste, pardon pour le pléonasme) comme semble aujourd’hui le croire Guillaume Erner dans « Judéobsession », l’appartenance au peuple juif doit rester une fierté, doublée d’une inquiétude et d’un doute raisonnables.

Ni Devers, ni Elmaleh ne sauraient être des exemples mais pas plus des contre-exemples…

– Vous êtes juifs Nathan et Gad ?

– Oui, nous le sommes, mais…

– Tant pis, on vous garde quand même !

© Gérard Kleczewski

Nathan et Gad ont abandonné le judaisme, Nathan Devers parce qu’il ne veut plus entendre parler de religion et Gad Elmaleh parce qu’il est attiré par le catholicisme. Ils resteront juifs quand même. Max Jacob s’était converti au catholicisme ,cela n’a pas empêché les nazis de l’envoyer dans la chambre à gaz. Il y aurait un vide dans mon existence si j’abandonnais le judaisme. Je regarde ma petite fille qui s’est déguisée en Blanche neige!

excellente analyse