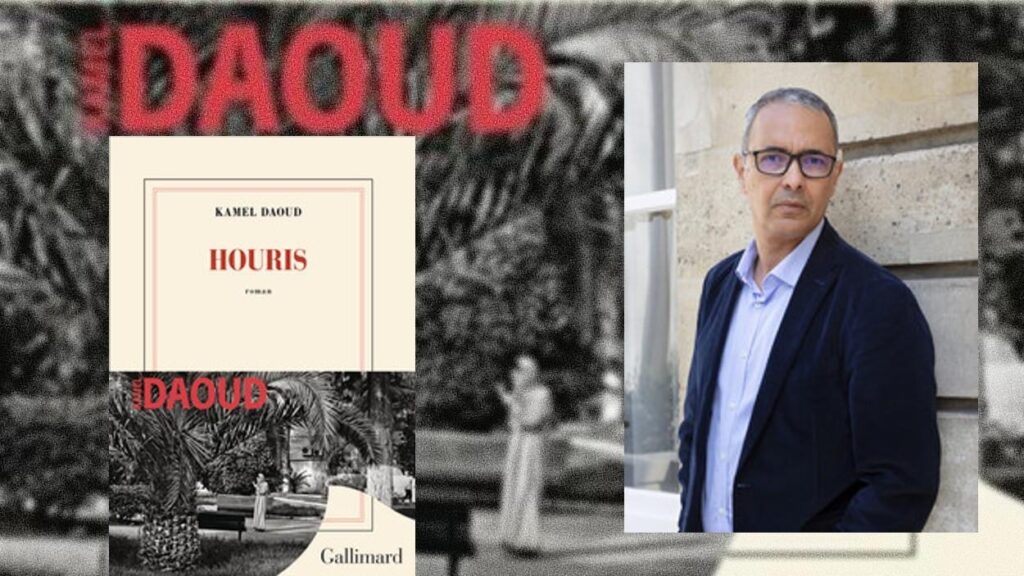

📕Note de Lecture :

« Houris », de Kamel Daoud Gallimard (2024)📕

De Kamel Daoud, je savais qu’il avait reçu en 2014 le prix Goncourt du premier roman. Je n’avais lu, au cours des années passées, que des chroniques publiées en différents organes de presse. Chacune me surprenait par le courage et la rigueur de la pensée : son regard sur notre monde – en France et en Algérie – m’éclairait, me mettait en alerte, ou informait davantage mes propres réflexions.

Avec ce roman, j’ai eu un choc, j’ai vécu une lecture tendue par l’effroi et l’intérêt passionné pour un récit qui touche à l’histoire algérienne, c’est-à-dire aussi, indirectement et peut-être directement, à la nôtre, en France.

Esquissons un résumé. Aube (Fajr), petite fille de cinq ans, a vécu l’horreur de la violence islamiste : elle est égorgée, a vu sa sœur aînée mourir égorgée elle aussi sous la lame d’un « fou d’Allah », sa famille est décimée ; elle ne meurt pas, l’égorgement est incomplet. En résulte la perte définitive de ses cordes vocales et une cicatrice de 17 centimètres qui s’étire en un « sourire » permanent et « monstrueux ». C’est Aube adulte, enceinte d’une petite fille, qui s’exprime tout au long du livre. Deux questions la hantent : comment mettre à jour la vérité collective dans un pays qui ne veut pas l’affronter ? et, au vu de tous les blocages mortifères du pays, doit-elle avorter de l’enfant qu’elle porte ? « Houris », le titre, est le nom donné aux fabuleuses femmes du paradis d’Allah, éternellement jeunes et infiniment désirables, récompenses pour le bon croyant musulman.

« Houris » est un roman historique et politique sur les « années noires » de la guerre civile en Algérie, menée par les islamistes et le régime militaire. Environ 200 000 morts et des violences extrêmes de 1992 à 2002. Deux actes du régime vont enfouir les horreurs vécues par la population, et contaminer les esprits et les âmes : l’oubli obligatoire, au moins le silence sur les événements, d’une part, et, d’autre part, une loi d’amnistie générale et de « réconciliation nationale », sans aucun examen du passé ni des responsabilités des différentes parties.

C’est donc un roman de l’oubli forcé, avec ses conséquences sur la psychologie individuelle, celle du personnage. Comment Aube, jeune femme intelligente, peut-elle vivre avec son atroce traumatisme ? Comment vivre sans voix pour dire ce qu’elle porte en elle : ce souvenir d’épouvante où elle a vu la razzia aveugle et vengeresse des islamistes ? Comment vivre au sein d’une société qui se tait, qui veut oublier ?

C’est aussi un roman de psychologie sociale ou collective. Comment une société survit-elle à une telle violence de la terreur : centaines de milliers de morts, des inconnus et des proches ! Kamel Daoud montre combien la dignité d’une grande partie de la population algérienne s’en trouve compromise : mensonges démultipliés, fausses identités volées aux morts, dénonciations calomnieuses, colères rentrées, refus de la vérité, nouvelles violences contre quiconque appelle à la vérité, et la peur, partout, permanente. Comment un individu et une collectivité peuvent se construire avec cette autre violence politique : l’imposition du silence sur les monstrueux événements passés, et, ensuite, cet infâme décret de réconciliation obligatoire sans aucun travail de justice, de mise au clair des choix et responsabilités de chacun et des forces en jeux ? L’auteur montre les ravages d’une société étouffée par l’horreur, la honte, la culpabilité, par l’artifice d’une réconciliation sans mots qui arrange d’abord le pouvoir.

Dans ce roman, Aube se remémore sans cesse le souvenir de la violence islamiste, mais elle affronte aussi au quotidien cette même violence religieuse, et notamment à la fin du récit qui met en scène la duplicité criminelle d’un imam. Ce roman porte un regard terrible sur l’islamisme et les ravages qu’il répand dans la société contemporaine ; d’ailleurs, les chronique de Kamel Daoud se présentent souvent comme un combat contre le radicalisme religieux islamique.

« Aube », le prénom du personnage principal, semble d’abord ironique dans un pays assombri par l’obscurantisme religieux et l’omerta politique. Mais le choix de ce prénom suggère que la jeune femme, ouverte au couteau à l’âge de cinq ans dans une nuit d’horreur, appelle à une aurore qui ne peut advenir que par la vérité enfin affrontée et révélée pour être travaillée, assumée par tous. Une « aube » pour la levée d’un nouveau jour, d’une histoire enfin émancipée. D’autres personnages féminins apparaissent dans le roman, contrastant par leur force de vie avec la dureté minérale de la majorité des hommes. Comment oublier Hamra, cette femme voilée, violée, qui d’abord rejette Aube, effarée par son courage extravagant, mais qui revient ensuite vers elle pour la supplier : « C’est ce que je souhaite, ma sœur : que tu obtiennes des droits pour nous, les femmes violentées, les femmes enceintes sans père, les accusées… ». Assurément, « Houris » est un roman féministe : le lecteur comprend que, seule, la libération des femmes apportera la liberté à tous !

La narration se développe sur 412 pages, avec une tension grandissante, et des acmés vertigineux. Le passé est pour Aube un gouffre noir fait d’horreurs, et de mystères pour l’enfant qu’elle était. Son avenir est pour l’essentiel limité à deux projets : une quête essentielle – un voyage très périlleux vers les lieux du drame, pour mieux comprendre, pour partager et, surtout, libérer enfin la parole, faire place et lumière pour l’émergence de la vérité – ; et à une décision imminente (avorter ou pas). Pour le personnage, faible lisibilité de l’avenir – symbolique de la situation politique du pays ? Le voyage est une odyssée chaotique vouée pour l’essentiel à l’échec : si le but géographique est atteint, l’espérance d’une vérité enfin librement exprimée, partagée, se fracasse contre une population à peu près complètement détruite moralement… La construction du livre n’est pas faite pour égarer artificiellement la lecture : trop de gravité, dans ce roman, pour jouer avec la sensibilité des lecteurs, même si la fin se complexifie quelque peu.

Il importe de faire une place à la « conversation » incessante que la mère entretient avec son enfant, à la parole vive lancée vers son embryon de fille. C’est en effet un mode narratif très important : Aube ne cesse de lui parler, de se confier, de se dévoiler, de s’aventurer, de craindre et d’espérer, et c’est vraiment très émouvant ! Fille en devenir, mille et mille fois nommée dans une merveilleuse poésie souvent déchirante, appellations d’amour qui fait comprendre que l’amour est là tout entier, et que l’avortement peut être un acte d’amour !… Magnifique huis-clos de cette jeune femme enceinte, Aube, avec sa fille potentielle et déjà réelle, pour traverser sa souffrance, sa terreur, son histoire – qui est aussi celle des Algériens…

Alternant avec le lent défilé de la pensée du personnage, l’auteur propose des temps de tension sourde (terrible dialogue final avec l’imam), et d’autres, nombreux, qui sont des explosions de violence toutes liées aux « années noires », de feu et de morts atroces. Certains passages sont véritablement éprouvants à lire et insupportables à imaginer…

Le style de Kamel Daoud ne peut se réduire à une définition simple. A la fois très ample – et les lenteurs dans son déploiement s’accordent avec les méandres de la pensée –, tantôt sobre et pudique, tantôt traversé par des éclairs nombreux de poésie puissante, émouvante, de pure beauté, bouleversante !

J’oserais écrire que ce roman a une portée universelle, car il expose à nouveaux frais la fragilité des hommes et des femmes, la fragilité des sociétés humaines, dès lors que la dignité n’est plus assurée à chacune et chacun… Bref, un grand livre magnifique, rude, effroyable parfois, qui rappelle que la parole, la vérité, la liberté sont les conditions de la dignité humaine, et donc du bonheur de vivre !

© Yvan Lebreton