Souvenirs anciens. Retours de mémoire. Suite

Combien de temps mon père avait-il vécu avec Sarah, je ne l’ai pas vraiment jamais su. Mais il ne se passait peu de jours sans qu’au cours de ses conversations avec ma mère, sans qu’à table, à propos de presque rien, ne revînt cette phrase: Quand j’étais avec Sarah…

C’était que de ce temps qu’il avait vécu avec Sarah datait la connaissance, la rencontre de presque l’ensemble des personnes qui avaient compté dans sa vie entre ses vingt ans et la guerre.

Comment l’avait-il rencontrée, comment s’était-il échoué chez elle, je suppose un soir, poussé par la vie, comme chez ma mère au soir de son retour de là-bas, comme il disait: « Quand j’étais là-bas… » : il y a des lieux, il y a des choses qu’on ne nomme pas, peut-être en fait n’ont-elles pas vraiment de nom correspondant à ce qu’elles étaient.

Je suppose que ma mère le savait, d’ailleurs elle le savait: elle m’en avait, incidemment ou pas, je crois pour expliquer, peut-être excuser, un jour une réflexion ou une attitude qui de la part de mon père avait pu me sembler incompréhensible, voire me blesser, glissé un mot, presque elliptique.

Il y avait une chose que j’avais en tout cas fini par comprendre, c’est que c’était après une rupture âpre, brutale, d’avec une fiancée dont il ne mentionnait qu’infiniment rarement le nom: Marcelle. J’entends encore ce nom, ou plutôt ce léger, imperceptible, tremblement de la voix de mon père en prononçant ce nom: Marcelle.

Je sais qu’il avait été fiancé, tout à fait officiellement fiancé, avec elle. Il l’avait connue, peut-être les avait-on fait se rencontrer, dans le salon de mon arrière grand-mère. Celle-ci, dame âgée, poudrée, vive, fine, délicieuse au dire de tous ceux que j’ai entendu en parler, au verbe et à la plume parfois acérée mais toujours spirituelle, née sous Louis-Phillipe d’un père d’origine hongroise et d’une mère dont la généalogie plongeait ses racines en Lorraine, en Alsace et dans le Comtat Venaissin, petite nièce ou petite cousine, selon, des Cerf-Beer, des Milhaud, des Crémieux, habitait alors face à la Comédie française, un appartement dont le salon s’ornait d’un grand Erard que lui avait offert son père lors de son mariage et d’un clavecin Taskin hérité de sa grand-mère maternelle, instruments sur lesquels, disparus durant la tourmente, doivent jouer aujourd’hui d’élégantes berlinoises, à moins qu’ils n’aient achevé leur carrière dans quelque camion en flammes.

Que s’était-il passé, je n’en ai pas la moindre idée, même en essayant de toutes mes forces d’imaginer – et je n’ai même jamais osé envisager de poser la question à mon père. Mais le fait est que ce jeune homme brillant, couvert de prix au Concours Général, avait tout laissé tomber, tout: les études, la rue d’Ulm, avait rompu d’avec tout, d’avec son milieu, sa famille. Un jour, vers 1958, il dit à ma mère, au déjeuner: « Hier, Place de l’Opéra, je suis tombée sur Marcelle, je ne pouvais pas l’éviter, on a échangé quelques mots, elle a eu quatre enfants, son mari est mort pendant la guerre, et à propos, d’après elle je m’étais trompé, ça n’était pas du tout ça, il paraît que durant deux ans elle a cherché à me joindre ».

Ma mère n’a pas dit un mot. Elle s’est par dessus tout gardée de lui rappeler qu’il disait parfois à propos de Marcelle: « Elle a bien essayé de m’écrire une fois ou deux, mais tu parles, après ce qui s’était passé j’ai déchiré les lettres… »

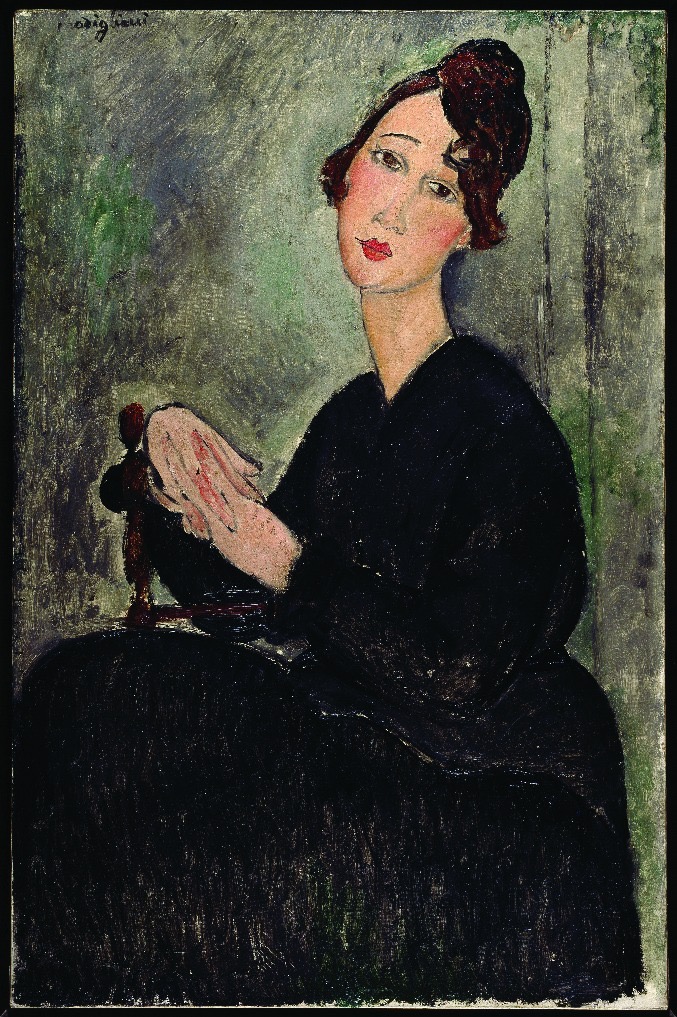

Sarah devait avoir douze ou quinze ans de plus que mon père: elle devait avoir eu, disons: environ trente-quatre ou peut-être même trente-six ans quand mon père devait en avoir vingt, vingt-deux, vingt-trois, quelque chose comme cela. Ce que je sais aussi c’est qu’elle était immigrée de Bessarabie ou de Bukovine et qu’elle était peintre et sculpteur.

Ils avaient ensemble habité un atelier, pas ce que certains appellent un atelier aujourd’hui, c’est-à-dire un appartement bourgeois haut de plafond dans un très bel immeuble ayant vue sur la Seine ou sur le Panthéon, non, un ancien atelier d’artisan ou de petit industriel, au confort précaire, au milieu d’autres peintres et artistes, pour la plupart des émigrés, dans le treizième arrondissement, rue Croulebarbe, des immeubles modernes ont depuis été construits à cet endroit: j’ai connu un professeur à la Sorbonne qui y habitait et cela, sans que jamais j’en aie touché un mot, m’a toujours fait comme un pincement au coeur lorsque je me rendais à une soirée chez lui. Il faut dire que mon père, sous prétexte de me faire découvrir des quartiers curieux et anciens de Paris m’emmenait de temps à autre en ballade dans le coin, me montrait la Bièvre, le château de la Reine blanche, et avant de me faire gravir la rue Moufferard afin de finir la promenade devant un chocolat face au Luxembourg, passait chez un boulanger dont la boutique existe encore m’acheter un petit pain fourré au pavot, gourmandise bien inconnue sous cette forme rue des Rosiers aujourd’hui, car tout ce coin de Paris avait un moment été un point de chute pour les moins aisés des émigrés juifs venus de Russie, à tel point qu’on l’avait alors surnommé la Petite Russie.

Quand il évoquait cette période de sa vie, la conversation fourmillait d’anecdotes dont beaucoup me ravissaient et me faisaient rêver. La façon dont ils vivaient, cette existence entre sculptures et tableaux, je sentais l’odeur des pastels, des sanguines, du fusain, le parfum si tenace de la peinture à l’huile, des toiles en cours dormant sous un tissu humide, je sentais l’odeur de la cuisine sur le fourneau de cet atelier dont le bâtis était plus proche de l’isba que d’un immeuble haussmannien comme celui de mon enfance. Le goût, le parfum de la kacha par exemple reste pour moi tout autant attachés aux récits de mon père qu’à la cuisine de ma mère: et ceci d’autant plus qu’il arrivait que mon père, lequel savait si peu, si mal, cuisiner, parfois disait: « Aujourd’hui je vais faire de la kacha comme me la préparait Sarah », ou bien: « Aujourd’hui je vais me lancer dans un tchoulent comme le préparait Sarah » – ce qui avait le don de contrarier ma mère qui se renfrognait dans son coin, ne mettant plus les pieds dans sa cuisine durant vingt-quatre heures, contrariée presque comme si mon père avait installé une maîtresse dans la maison – et lorsque mon père à la fin du déjeuner, ravi, rêveur, aux anges, disait à ma mère: « Mon petit chou, ça ne te dirait pas de nous faire un petit café », ma mère desserrait les lèvres et lançait: « Tu n’as pas plutôt envie de nous faire, toi, un café comme le faisait Sarah ».

Il faut dire que mon père avait le don de parler du passé comme si le passé n’était pas du passé, comme si ce monde dont il parlait et qui avait été détruit était toujours là. Dans le même temps que chaque jour, à chaque déjeuner, à chaque dîner, en quelque sorte six millions de morts se tenaient là, avec nous, autour de la table, paradoxalement mon père évoquait les villages de Bukovine, de Galicie, de Bessarabie, comme si les années écoulées si épouvantables les avaient laissés intacts, intacts et peut-être figés, pour l’éternité: il m’a fallu un temps pour moi, et ce fut un choc, ce fut pour moi comme un second anéantissement, pour réaliser concrètement que toutes ses paroles parlaient d’un monde qui déjà n’était plus.

C’est par Sarah que mon père rencontra le monde yiddish, qu’il s’immergea dedans, qu’il se plongea dans le monde de la Russie: elle lui avait appris, tant bien que mal, le yiddish et le russe, qu’il parlait encore avec assez fréquemment des hésitations et des fautes que ma mère corrigeait doucement. C’est par elle aussi qu’il avait rencontré le hassidisme qui devait constituer comme un os de sa colonne vertébrale. C’est par elle qu’il était entré dans une petite troupe de théâtre yiddish. C’est par elle qu’il avait rencontré presque tous les amis, dont évidemment beaucoup avait disparu durant la guerre, et qui allaient constituer son monde, et dont quelques uns encore maintenant fréquentaient la maison. Il avait même été marié avec Sarah, malgré la différence d’âge: c’était qu’un jour, son père, comme elle avait écrit à sa mère qu’elle vivait avec un certain Daniel, avait tenu à ce qu’ils fassent le voyage et avait envoyé par un ami largement de quoi.

Pas question d’affronter sans avoir été mariés le monde du schtetel ni son père quelque bourgeois plutôt moderne qu’il fût: le récit de son mariage par mon père, récit qui, je le voyais, énervait un peu ma mère laquelle posait parfois des questions légèrement acides, mariage par un rabbin hassidique récemment émigré, entouré de tout un monde d’artistes et d’intellectuels juifs de Montparnasse, parmi lesquels certains aujourd’hui célèbres, m’enchantait. Le récit de ce voyage aussi: c’était un roman yiddish à part entière, tout se dessinait dans ma tête comme les gravures de cette époque à larges et épais traits d’encre noire, le schtetel prenait vie, avec ses maisons basses, ses chemins souvent boueux, la proximité des bêtes familières, les odeurs spécifiques, les parfums de cuisine, les femmes chuchotant, la maison d’études et le rythme de la vie marqué par tous les petits détails propres à la vie comme semblait devoir être de toute éternité la vie des juifs, alors.

En fait, cependant, mon père finissait toujours par s’irriter en évoquant sa vie avec Sarah. C’était qu’après quelques années, mon père entretemps devenu journaliste, publiant de ci de là articles littéraires, textes ou poèmes dans des revues surtout surréalistes, publiant quelques critiques d’art, d’expositions, aurait aimé avoir un enfant de Sarah: après tout ils étaient mariés… Et effectivement celle-ci était tombée enceinte.

Que s’était-il passé, quelles raisons à ce volte-face, fut-elle angoissée par la différence d’âge, craignit-elle de perdre sa liberté d’artiste, fut-elle épouvantée par quelque vision terrifiée de l’avenir, pensait-elle mon père si jeune trop instable, trop fantaisiste, le fait est qu’elle fit une fausse couche volontaire et clandestine, comme c’était la règle alors, au péril de sa vie. La colère de mon père, évoquant la chose, était encore intacte, lui qui pourtant se disait si attaché à la liberté de la femme: il ne décolérait pas alors en en parlant, je crois que ce qui l’avait le plus meurtri était qu’elle avait fait cela, sans le prévenir, enceinte de presque quatre mois. Il en pleurait encore de rage et de chagrin. Après guerre il avait appris que Sarah avait été déportée à Buchenwald, avait survécu, était partie pour Israël.

***

Un jour vers 1955 on sonna à la porte, ma mère alla ouvrir et introduisit une petite dame dodue qui devait avoir quelque chose comme soixante-sept ou soixante-huit ans, peut-être soixante-dix, et qui disait être une amie de mon père. Ma mère a dit plus tard n’avoir même pas imaginé qui cela pouvait être. Elle appela mon père dont le visage se crispa et qui, se tournant vers ma mère, dit d’une voix blanche: « Je te présente Sarah ».

Mon père ne semblait pas avoir envie de la recevoir, comme il faisait généralement avec ses amis, dans son bureau, au milieu de ses affaires, de son travail en cours, son bordel à lui comme il aimait à dire, entre ses livres, ses souvenirs, son monde.

Il tint à la recevoir dans la salle à manger, autour d’un café, de petits gâteaux, sur la toile cirée à grands carreaux qui recouvrait la table de noyer clair. Ma mère, peu après son arrivée en France, et tout ceci est un autre pan de cette histoire, s’était installée avec un très beau mobilier art déco aux motifs sculptés en méplat de motifs de végétaux, de soleils rayonnants, d’éléments géométriques, avec des incrustations de bronze ou de bois rares, c’est dans ce monde qu’il faut imaginer comme ce qu’il se faisait de plus beau à l’époque et qui, après être passé de mode, se retrouve aujourd’hui chez des antiquaires ou dans des décors recherchés, et c’est dans cet univers qui finalement n’était pas le sien mais celui de ma mère que mon père sembla vouloir recevoir Sarah.

La conversation était un peu artificielle, même moi, que mon père avait installé, là, près de lui, je le percevais: « Et tu as revu un tel, tu sais ce qu’est devenu une telle… » À tel point que ma mère commençait à poser des questions elle aussi, tentant de ranimer la conversation comme on ranime un feu de bois près de s’éteindre.

Tout à coup, Sarah, puisque c’était bien Sarah, se mit à parler d’Israël où elle vivait désormais, peignant et sculptant toujours.

Et tout à coup elle se mit à parler des juifs marocains: ils étaient primitifs, des sauvages presque, brutaux, violents, vivant le couteau à la main, n’hésitant pas à « planter un couteau dans le dos » pour un oui pour un non…

Mon père, les mains à plat posées sur la table, écoutait de plus en plus pâle Sarah qui parlait des juifs marocains, des juifs yéménites, des bédouins… Tout à coup il se dressa, manquant renverser la lourde table de noyer massif et tout le joli service à café de ma mère auquel elle tenait tant, et cramoisi il s’écria: « Mais, nom de dieu, ça n’est pas la peine d’être revenue vivante de Buchenwald pour sortir des conneries pareilles, ça vaut pas la peine d’être revenu de Dachau et de Mathausen pour entendre des idioties racistes comme ça! »

Et il quitta la pièce.

Sarah fondit en larmes, suppliait: « Daniel, pardon, petit Daniel, pardon, tu ne comprends pas ce que je voulais dire », ramassait ses affaires, voulait partir, s’enfuir, tremblante, disait: « Tu sais bien que je ne supporte pas les cris, j’en ai assez entendu là-bas, Daniel, petit Daniel, reviens », s’écroulait de douleur, courait à la porte, voulait s’enfuir.

Ce fut ma mère qui la retint, la serrait dans ses bras, lui lavait le visage, l’embrassait, se mit à lui parler russe, yiddish, ce qu’elle n’avait pas fait jusque là, alla chercher mon père qui s’était enfermé dans son bureau, alla le chercher en élevant même un instant la voix, ce qui ne lui était pas coutume, le ramena, faisant plus ou moins la conversation, ne s’absentant de la pièce que le temps de lancer un tchoulent et de la kacha pour le dîner.

© Jacques Neuburger

Poster un Commentaire