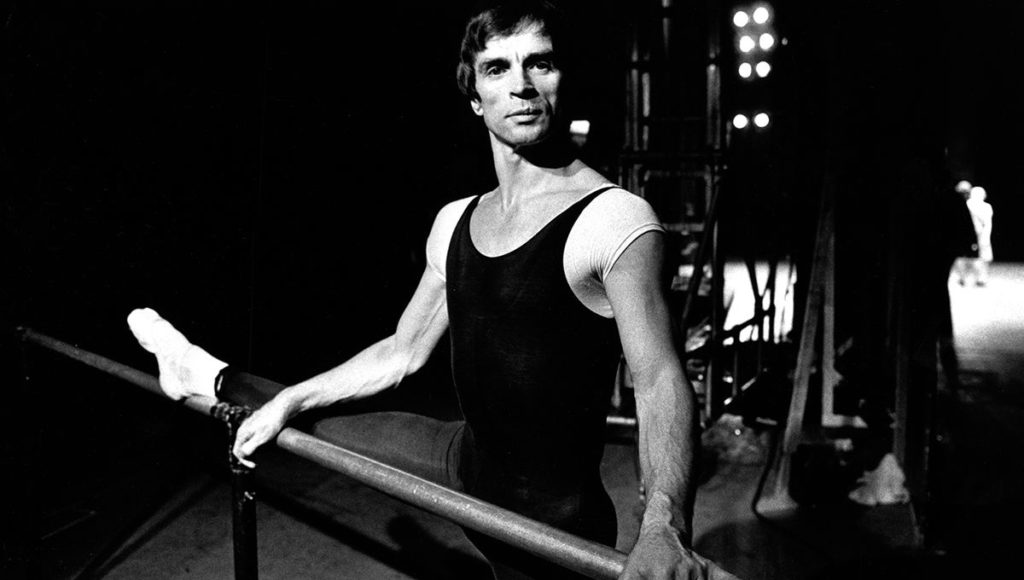

Rudolf Noureev naquit le 17 mars 1938 et mourut le 6 janvier 1993. Il écrivit cette lettre à la danse alors qu’il mourait du sida :

« C’est l’odeur de ma peau qui changeait, elle se préparait avant les cours, elle fuyait l’école après avoir travaillé dans les champs avec mon père car nous étions dix frères, marchant ces deux kilomètres pour rejoindre l’école de danse.

Je n’aurais jamais dû être danseur, je ne pouvais pas me permettre ce rêve, mais j’étais là, avec mes chaussons usés aux pieds, avec mon corps s’ouvrant à la musique, avec mon souffle me portant au-dessus des nuages. C’était le sens que je donnais à mon être, être là, faire de mes muscles des mots et de la poésie, c’était le vent dans mes bras, c’était les autres gars comme moi qui étaient là et qui peut-être n’auraient pas dû être danseurs, mais nous partagions la sueur, les silences, les difficultés. Pendant treize ans j’ai étudié et travaillé, pas d’auditions, rien, car mes bras étaient nécessaires pour travailler dans les champs. Mais je m’en fichais : j’ai appris à danser et j’ai dansé parce qu’il m’était impossible de ne pas le faire, il m’était impossible de penser à être ailleurs, de ne pas sentir la terre se transformer sous la plante de mes pieds, impossible de ne pas me perdre dans la musique, impossible de ne pas utiliser mes yeux pour me regarder dans le miroir, pour essayer de nouvelles étapes. Chaque jour, je me levais en pensant au moment où je mettrais mes pieds dans les chaussons de danse et je faisais tout en anticipant ce moment. Et quand j’étais là, avec l’odeur du camphre, du bois, des collants, j’étais un aigle sur le toit du monde, j’étais le poète parmi les poètes, j’étais partout et j’étais tout.

Je me souviens d’une danseuse, Elèna Vadislowa, d’une famille riche, soignée et belle. Elle voulait danser autant que moi, mais plus tard j’ai réalisé que ce n’était pas le cas. Elle a dansé pour toutes les auditions, pour le spectacle de fin de cours, pour les professeurs qui la regardaient, pour rendre hommage à sa beauté. Elle s’est préparé pendant deux ans au concours Djenko. Les attentes étaient toutes autour d’elle. Deux années durant lesquelles elle a sacrifié une partie de sa vie. Elle n’a pas gagné le concours. Elle s’est arrêtée de danser, pour toujours. Elle n’a pas supporté la défaite. C’était la différence entre elle et moi. J’ai dansé parce que c’était mon credo, mon besoin, les mots que je ne disais pas, ma fatigue, ma pauvreté, mes larmes. J’ai dansé parce que là seulement mon être a brisé les limites de ma condition sociale, de ma timidité, de ma honte. J’ai dansé et j’avais l’univers dans mes mains, et pendant que j’étais à l’école, étudiant, labourant les champs à six heures du matin, mon esprit pouvait le supporter car il était ivre de mon corps qui capturait l’air.

J’étais pauvre et des garçons qui défilaient devant moi se produisaient pour des compétitions. Ils avaient de nouveaux vêtements, partaient en voyage. Je n’en ai pas souffert, ma souffrance aurait été de m’empêcher d’entrer dans la pièce et de sentir la sueur sortir des pores de mon visage. Ma souffrance aurait été de ne pas être là, entouré de cette poésie que seule la sublimation de l’art peut donner. J’étais peintre, poète, sculpteur.

Le danseur principal du spectacle de fin d’année a été blessé. J’étais le seul à connaître chaque mouvement parce que je suçais chaque pas en silence. Ils m’ont fait porter ses vêtements neufs et brillants et après treize ans, ils m’ont confié cette responsabilité. Rien n’était différent dans ces moments où je dansais sur scène, j’étais comme dans la salle sans mes vêtements. J’étais et j’étais sur scène, mais c’était la danse qui comptait pour moi. Les applaudissements m’atteignirent de loin. Dans les coulisses, la seule chose que je voulais était d’enlever ce collant inconfortable, mais les compliments de tout le monde me sont parvenus et j’ai dû attendre. Mon sommeil ne fut pas différent de celui des autres nuits. J’avais dansé et celui qui me regardait n’était qu’un nuage lointain à l’horizon. A partir de ce moment ma vie a changé, mais pas ma passion et mon besoin de danser. J’ai continué à aider mon père dans les champs même si mon nom était sur toutes les lèvres. Je suis devenu l’une des étoiles les plus brillantes de la danse.

Maintenant je sais que je vais devoir mourir, car cette maladie ne pardonne pas, et mon corps est piégé dans un fauteuil roulant, le sang ne circule pas, je perds du poids. Mais la seule chose qui m’accompagne, c’est ma danse, ma liberté d’être. Je suis là, mais je danse avec mon esprit, je vole au-delà de mes mots et de ma douleur. Je danse mon être avec la richesse que je sais avoir et qui me suivra partout : celle de m’être donné la possibilité d’exister au-dessus de la fatigue et d’avoir appris que si vous vous sentez fatigué en dansant, et si vous nous avez pitié de vos pieds qui saignent, si vous ne poursuivez que le but et ne comprenez pas le plaisir plein et unique de bouger, vous ne comprenez pas l’essence profonde de la vie, où le sens est dans son devenir et non dans son apparition . Tout homme devrait danser, toute sa vie. Ne soyez pas un danseur, mais dansez.

Ceux qui ne connaîtront jamais le plaisir d’entrer dans une pièce avec des barres de bois et des miroirs, ceux qui s’arrêtent parce qu’ils n’obtiennent pas de résultats, ceux qui ont toujours besoin de stimuli pour aimer ou vivre, ne sont pas entrés dans la profondeur de la vie, et abandonneront chaque fois que la vie ne leur donnera pas ce qu’ils désirent. C’est la loi de l’amour : vous aimez parce que vous ressentez le besoin de le faire, pas pour obtenir quelque chose ou recevoir la réciproque, sinon vous êtes voué au malheur.

Je meurs et je remercie Dieu de m’avoir donné un corps pour danser afin que je ne perde pas même un instant du merveilleux cadeau de la vie. »

Rudolf Noureev

Texte publié en italien par Ale Ada Innocente en juillet 2018

Poster un Commentaire