L’écrivain et philosophe Bérénice Levet a lu le livre posthume de Jean Daniel. Aux antipodes de certaines positions prises par son hebdomadaire, le fondateur du Nouvel Observateur, que l’on découvre sous un jour nouveau, y regrette notamment l’abandon de notre modèle d’assimilation.

La gauche n’a pas seulement perdu le peuple au sens sociologique du terme, elle ne l’a pas non plus perdu seulement en tant que réalité politique, communauté historiquement constituée cimentée par des souvenirs, une langue, des mœurs, elle a perdu l’homme, les hommes, conspuant depuis plusieurs décennies, le besoin d’histoire et d’histoires même, de passé, de racines, de continuité historique.

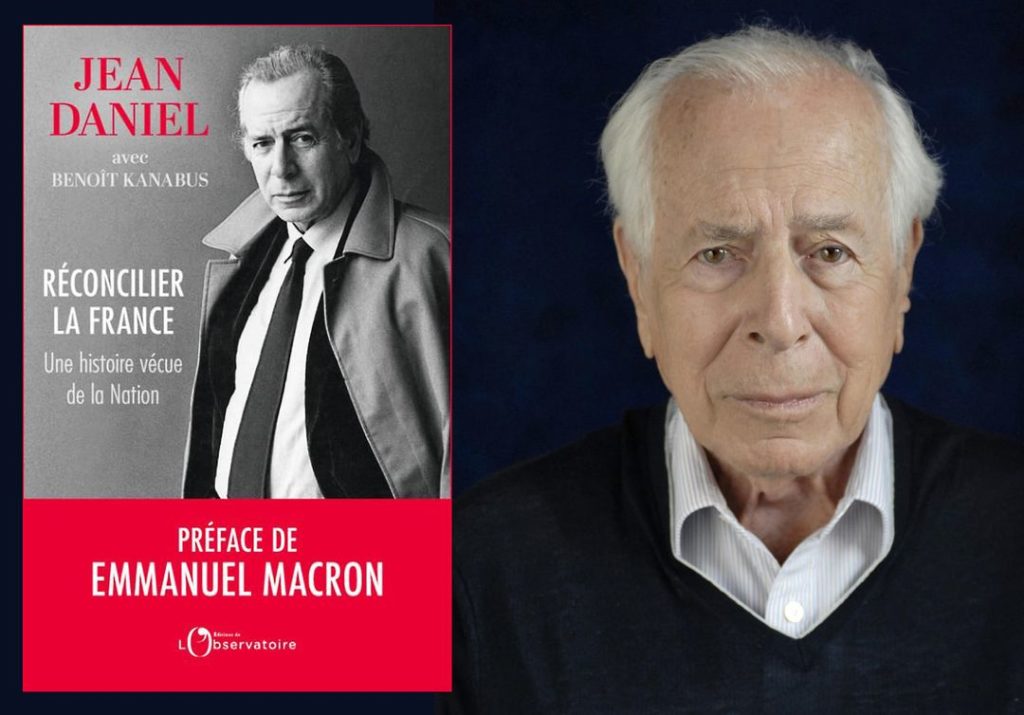

Tel est le sentiment, poignant, qui nous gagne et nous étreint en refermant le livre de Jean Daniel qui paraît aujourd’hui aux Éditions de l’Observatoire, «Réconcilier la France. Une histoire vécue de la nation».

Ce livre est une somme, couvrant quelque quatre décennies de réflexions, fruit du magnifique et patient travail accompli par Benoît Kanabus qui a sélectionné les textes, les a articulés et ordonnés aux questions qui travaillent plus impérieusement que jamais notre société, rendant sa continuité et sa cohérence à cette méditation.

Livre posthume, certes, dans la forme, non dans le fond. À l’exception de quelques inédits, l’essentiel fut publié du vivant de l’auteur, il convient d’y insister car bon nombre de lecteurs ne laisseront pas d’être surpris tant le contraste semble grand entre le souvenir que l’on peut avoir du directeur du Nouvel observateur, du rôle qu’il joua dans la vie intellectuelle, des positions prises par son journal, et le Jean Daniel tel qu’il se dessine au fil des pages de cet ouvrage. Énigme que cette mise en sourdine d’une pensée légitimement inquiète. Seul Alain Finkielkraut saura faire valoir cet autre visage de Jean Daniel.

Ce livre est important à plusieurs titres. D’abord parce qu’il est l’œuvre d’un observateur engagé, ou plutôt embarqué, au sens de Camus : un observateur qui ne déserte pas la caverne des hommes mais n’entend pas sacrifier à la cause de la vérité à quelque combat du jour ou à quelque idéologie.

Jean Daniel se fait le témoin, capital, l’enquêteur, l’explorateur et le penseur des mutations qui affectent la France dès les années 1980 et les peint par le menu. Il voit ce qu’il voit, et le dit, l’écrit, sans trembler. Il voit une France qui se communautarise, s’islamise, se décompose -– «Il y a en ce moment, en Occident, prévient-il, une islamisation de la vie quotidienne dont l’expansion est inquiétante». Une France gagnée, grignotée par un modèle non seulement étranger mais contraire au génie français – génie au sens d’esprit : le modèle communautaire importé des pays anglo-saxons. Il entend se lever, de manière toujours plus sonore et véhémente, l’exigence de représentativité, de «visibilité» comme on dit aujourd’hui, dans les séries télévisées, dans les grandes écoles, dans l’espace public.

Il voit une gauche flagornant la jeunesse issue de l’immigration, l’incarcérant dans ses dites origines, et se spécialisant dans la fabrique de victimes, dessinant, avec complaisance et délectation, une France xénophobe, raciste, esclavagiste, coloniale, farouchement inamicale, hostile même, aux différences. Une gauche se plaisant à «remuer chez la jeune génération issue de l’immigration, et contre la France, des souvenirs reconstruits de l’esclavagisme et du colonialisme». Et Jean Daniel de remettre les pendules à l’heure : «Le drame de la jeunesse issue de l’immigration n’est pas le passé esclavagiste et colonial que la France se refuserait à regarder en face», selon une antienne qui l’impatiente, comprenant que la France n’en sera quitte, aux yeux de ces procureurs acharnés de la France, que lorsqu’elle ne regardera plus que ses fautes, ses pages sombres, et n’aura plus d’yeux pour ses nobles accomplissements. Le drame de cette jeunesse maghrébine ou africaine est dans «l’échec de la lutte émancipatrice de leur pays d’origine», et, point absolument capital, dans la valorisation et l’exaltation des différences qui, sous couvert de générosité, n’est rien d’autre qu’un «abandon», selon le mot si profond de Jean Daniel. Et tout cela sur fond de renoncement à une politique d’intégration digne de ce nom.

«Le Pen apporte les plus mauvaises solutions à de bonnes questions». Nous sommes en 1984. La phrase est prononcée par le premier ministre d’alors, Laurent Fabius. Jean Daniel qui rappelle ce moment, en espère beaucoup. Tempête de réprobations. Et, en un éclair, le rideau déchiré se voit de nouveau tiré. Laurent Fabius se ravise, il «n’avait pas dit ce qu’on lui avait fait dire». Occasion manquée et depuis lors, jamais retrouvée.

«Je ne pardonnerai jamais à la gauche, ma famille, [de ne s’être] pas inquiété de ce que devenait le visage même de la France», écrit Jean Daniel, ce visage étant celui du communautarisme et de l’islamisation. Il ne le pardonne pas à la gauche parce qu’elle est sa famille de cœur mais force lui est de constater que les élites dans leur ensemble, politique, médiatique intellectuelle, droite, gauches mêlées, sont compromises dans cette funeste reddition avec notre modèle de civilisation, avec notre forme de société, qui renferme une certaine entente de la vie et une certaine idée de l’homme auxquelles Jean Daniel est attaché et trouve infiniment de charmes – nous y reviendrons.

Il voit en effet les aveuglements volontaires et les complicités de la gauche, mais celle-ci est loin d’avoir l’exclusivité du déni et de la complaisance. Lorsqu’il s’ouvre de ces inquiétudes aux hommes qui successivement présideront aux destinées de la France, il se heurte à chaque fois à une même fin de non-recevoir – Valéry Giscard d’Estaing ou Jacques Chirac ne se montreront pas moins sourds que François Mitterrand aux avertissements de Jean Daniel. Lorsqu’il fait observer au chef de l’État socialiste: «Président, le pays est en train de changer. Le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré de deux minarets», il reçoit pour toute réponse : «Vous parlez comme Le Pen» et devine un Mitterrand «redoutant ensuite qu’à chacune de nos rencontres je ne me le sujet sur le tapis».

De cette lucidité qui le distingue au sein de la gauche, la clef se trouve peut-être dans une remarque faite en passant : «J’ai rarement été en complet accord avec les miens sur tous ces sujets, car je pense que les hommes sont naturellement racistes, et qu’ils ont du mal à supporter le différent. À leur nature mauvaise, il faut opposer avec une infinie patience une culture de la coexistence». Question d’anthropologie, autrement dit. Jean Daniel se sépare de la gauche rousseauiste, de cet angélisme d’un homme qui serait naturellement bon et que seules les institutions corrompraient. Son homme, comme celui du péché originel, comme celui de Soljenitsyne ou de Kolakowski, est traversé par le bien et le mal. Son anthropologie, est celle que l’on attache traditionnellement à la droite. En lisant ces lignes, l’on songe aussi à Merleau-Ponty distinguant entre deux formes d’humanisme : le premier, et le seul authentique, «affronte comme un problème le rapport de l’homme avec l’homme et la constitution entre eux d’une situation et d’une histoire qui leur soient communes», le second, faux humanisme, humanisme frelaté, «ne trouve aucune difficulté de principe dans les rapports de l’homme avec les autres hommes». L’humaniste digne de ce nom sait que l’altérité est une épreuve et que cimenter un peuple n’a rien qui va de soi. L’humanisme de Jean Daniel relève incontestablement du premier, lui qui n’eut de cesse de dénoncer un «angélisme» qui, singulièrement dans les questions d’immigration et de confrontation de l’Occident avec l’islam, «mêle la mauvaise foi à l’irresponsabilité», ou s’agaçant de ces vaines réunions politiques «où [en] revenait toujours à la même logomachie humanitariste».

Une des grandes saveurs de cet ouvrage vient du vent de liberté qui y souffle. Entre le confort intellectuel et moral et le réel, de toute évidence, Jean Daniel choisit le réel. On retrouve, dans ce livre, la passion de penser, d’interroger, d’inquiéter les évidences qui n’a cessé d’animer le journaliste, sa disposition à l’admiration aussi. Qui commence de penser en a fini avec le repos, la tranquillité, le mol oreiller. Pacte signé et agréé! Jean Daniel savait qu’on ne pense pas seul avec soi-même. Il se nourrissait des grands esprits du passé et du présent, on le vérifie dans cet ouvrage. C’est cette vie de l’esprit qu’il avait su faire vivre au sein du Nouvel Observateur, conviant Mona Ozouf, François Furet, d’autres intellectuels à rejoindre la rédaction. Qu’on me permette de rappeler deux anecdotes, significatives de ces dispositions d’esprit. La première, l’échange, savoureux, de Jean Daniel avec Claire Brétécher alors qu’il invitait la dessinatrice à se joindre au Nouvel Observateur. Intriguée, et quelque peu sur la défensive, l’auteur à venir de la série des Frustrés objecte : «Je ne vois pas ce que je peux faire ici», et Jean Daniel de répliquer: «- Vous moquer de nous», nous, les intellectuels de gauche, «nos tics, nos réflexes, nos secrets accommodements avec le ciel des idéologies». Pari conclu et promesse tenue, et Jean Daniel bientôt de s’en féliciter : «Grâce à Claire, il est désormais impossible de se prendre au sérieux au Nouvel Obs». «Elle est notre contre-pouvoir». À l’heure de la Woke culture et en un temps où la rédaction d’un grand journal du Soir bâillonne un dessinateur, belle leçon !

La seconde, rapportée par la sociologue Évelyne Sullerot, dans son autobiographie, L’Insoumise : en avril 1971, invité à prendre la parole lors d’une conférence organisée par France Observateur dans le sillage de la publication du «Manifeste des 343» – passé à la postérité sous le titre, donné à l’époque par Charlie Hebdo, «Manifeste des 343 salopes» -, sur le thème «Faut-il, oui ou non, dépénaliser l’avortement ?», la cofondatrice du Planning familial s’oppose vigoureusement au slogan brandi par certaines des militantes : «Mon ventre est à moi et ce qui est dedans aussi», rappelant hardiment que, dans l’avortement, «trois personnes sont concernées : la femme, le bébé et le père». «Quand j’ai dit le père, se souvient-elle, j’ai entendu des hurlements […]. J’ai vu des filles arriver sur moi comme pour me jeter dans la fosse en m’assenant des coups». «Le lendemain, poursuit-elle dans ses mémoires, Jean Daniel, le directeur de France Observateur, m’a envoyé un immense bouquet de fleurs d’un mètre cinquante de haut : “Au nom des hommes disparus dans la circulation.” Il saluait mon courage d’avoir osé parler».

Pas de totems donc, pour Jean Daniel, pas de tabous, pas d’auto-censure. Quelques exemples entre mille, et c’est le livre tout entier qu’il faudrait citer. La question fait irruption dans sa vie à la faveur d’une expérience : «J’ai commencé à me poser ces questions, relate-t-il, un jour où je regardais des jeunes gens jouer au football qui se parlaient en arabe et ignoraient les Français qui les côtoyaient» – et l’on a, en lisant ces lignes, une pensée émue pour Franz-Olivier Giesbert évoquant semblable expérience, semblable épreuve, pourrait-on dire, et se voyant cloué au pilori, accusé de verser dans le suprématisme blanc par une Laure Adler ânonnant le catéchisme woke, risible au sens de Bergson, tant sa réaction relevait de cette mécanique plaquée sur du vivant qui définit le rire, selon le philosophe. Autre indice de la liberté de Jean Daniel : «La France, tu l’aimes ou tu la quittes», la célèbre sentence de Nicolas Sarkozy : croit-on que Jean Daniel allait se joindre au concert d’indignation qu’elle suscita. Nullement : «ça ne m’aurait pas choqué si Nicolas Sarkozy avait montré qu’il s’adressait à tous, aux Français de souche comme aux autres».

De cette police de la pensée qui frappe d’interdit certaines questions, Jean Daniel n’a cure. Ainsi de la question du droit du sol, brûlante d’actualité pour nous dans le contexte de l’élection présidentielle et alors que trois candidats à la fonction suprême (Éric Ciotti, Marine Le Pen, Éric Zemmour) ont eu la témérité de la remettre à l’ordre du jour. «Si les enfants d’étrangers que le hasard fait naître sur notre sol deviennent français sans que l’école fasse d’eux des citoyens – et quand Jean Daniel écrit citoyen, il entend bien des Français, c’est-à-dire des êtres investis d’une responsabilité pour la communauté historiquement constituée dont ils sont appelés à devenir membre -, alors la nation ne deviendra plus qu’une juxtaposition de communautés, c’est-à-dire qu’elle sera condamnée à disparaître». Le droit du sol sans l’intégration, martèlera-t-il, «c’est la porte ouverte au communautarisme et à la ghettoïsation ».

Jean Daniel s’emploie aussi à déconstruire quelques poncifs amis du masochisme occidental, et propagandes à destination de «la diversité». Entre la dette que l’Occident aurait contractée envers les autres civilisations Jean Daniel là encore s’impatiente de cette hémiplégie, de ce deux poids deux mesures : «Puisqu’on nous rappelle à juste titre ce que nous devons tous à l’âge d’or de la grande civilisation arabe, je ne vois pas pourquoi il serait indécent pour l’Europe de rappeler ce qu’elle a apporté au monde».

Et, en riposte à l’antienne de «ces étrangers qui ont fait la France», si assourdissante qu’on en viendrait à croire que la France est leur seul œuvre, Jean Daniel rappelle de la manière la plus énergique que là n’est pas l’esprit dans lequel il a été élevé, que dans sa famille, prévalait le sens de la dette, de la gratitude pour le don qui leur était fait : «pour les miens, [il s’agissait] de mettre l’accent non sur leur apport mais sur l’identité reçue», «mes parents ne se demandaient pas ce que le pays leur devait mais ce qu’ils devaient au pays» et ce qu’ils devaient à la France, c’étaient «des souvenirs, des projets, des valeurs, des mœurs, des rites, des usages».

La question de l’intégration, de l’assimilation est au cœur de cet ouvrage. Assimilation ? Reconnaissons que le terme n’apparaît que très rarement sous la plume de Jean Daniel, et l’on aurait aimé interroger sur ce point dont l’enjeu n’est pas que sémantique, mais je ne crois pas le trahir en disant qu’il ne l’aurait pas refusé. Car si le mot n’y est pas, la chose s’y trouve, et sans fard. La description qu’il propose du mécanisme de l’intégration ne laisse aucun doute sur ce point : il s’agit bel et bien de se fondre dans le creuset français, de faire pleinement sien les usages, les mœurs du pays dont on est appelé à devenir membre. La citoyenneté n’est en aucune façon une simple question de respect des lois. Le patriotisme de Jean Daniel n’est pas un patriotisme constitutionnel à la Habermas mais charnel.

Jean Daniel oppose les plus fermes répliques à chacun des faux procès intentés à l’assimilation, restituant ainsi son sens véritable, et grand, et généreux à cet idéal français. Non l’assimilation ne signifie pas le sacrifice de soi : «Devenir français, rappelle-t-il magnifiquement, ce n’était pas cesser d’être soi-même contrairement à ce que l’on entend aujourd’hui. C’était faire en sorte que la meilleure partie de soi adhère à une volonté commune».

La question de l’assimilation travaille tout l’ouvrage, parce que longtemps elle fut la réponse proprement, spécifiquement française à l’arrivée de populations étrangères sur notre sol et que nous y avons funestement renoncé. «L’intégration était la plus merveilleuse machine au monde à fabriquer des Français», admire Jean Daniel. Sans elle, et face au défi de l’immigration, la France se condamne à disparaître, en tout cas, à changer définitivement de visage.

La France se communautarise, s’islamise, se sépare. Fatalité ? Était-elle, est-elle réellement sans ressource face à ce processus ? Nullement, elle possède dans sa besace cette formidable machine, comme l’appelle Jean Daniel, qu’était l’intégration imitative, qui n’est pas qu’une machine, pas qu’une mécanique, mais une philosophie. Au poncif selon lequel l’intégration ou l’assimilation aurait échoué, Jean Daniel s’oppose vigoureusement et très justement : «On dit que le modèle français a échoué. C’est faux. Aussi longtemps qu’il a été appliqué, il a parfaitement réussi. Et quand il a cessé d’être appliqué, il n’a pas été remplacé».

Et ce modèle, on ne l’a plus appliqué parce que la philosophie qui l’inspirait nous a quittés, parce que les principes qui le portaient nous ont abandonnés, parce que les ressorts qui le soutenaient se sont grippés. Et Jean Daniel en fait un bel inventaire, avant, pendant, après liquidation : l’intégration, l’assimilation a été forte aussi longtemps que «la confiance que les Français avaient dans la vocation et l’avenir de leur pays» l’étaient ; aussi longtemps que «l’identité française était plus forte que celle des communautés que la France accueillait». Or c’est cette force, cette confiance, cette foi en soi, cette consistance identitaire qui se sont étiolées, et ce, alors et à raison exactement inverse, pendant que l’identité islamiste, elle, se fortifiait. De la déliquescence de l’identité française, de la substituions de la France par une myriade de communautés, Jean Daniel en reçoit le choc alors qu’il est en Algérie : «Des gens faisaient des projets de voyage, raconte-t-il. L’un d’eux me dit : ‟Il faut qu’on aille dans la société miloudine”. Je lui demande ce que c’est. C’était près de Lyon. ‟Pourquoi ne dites-vous pas Lyon ? – Parce qu’il y a toute une société berbère installée là. Il y a d’ailleurs trois voyages par semaine organisés entre Sétif et Lyon». Et Jean Daniel de commenter : «Ils en parlaient comme s’ils n’allaient plus en France, mais comme s’ils se rendaient dans une partie algérienne de la France qui se trouvait par hasard au-delà de la Méditerranée». Or, ainsi qu’il le rappelle avec force, «il est tout simplement contraire à la République qu’il y ait des ‟musulmans vivant en France”, disposant de la nationalité française mais se référant, culturellement à d’autres pays».

Cette situation est le fruit d’un renoncement, d’une capitulation de la France : l’abandon d’une politique d’assimilation ; elle est inséparable de la valorisation et de l’exaltation des différences qui pénètre la France dans les années 1980, selon un modèle importé des pays anglo-saxons et notamment des États-Unis, totalement étranger à la France. Le succès de l’intégration tenait aussi et d’abord à ce que la France n’accueillait pas des communautés mais des individus, elle se refusait à regarder le nouveau venu comme le représentant d’une communauté quelle qu’elle soit. La décomposition de la France procède également, et d’abord, d’une absence de politique migratoire digne de ce nom, car quelle que soit la volonté assimilationniste, le problème est insoluble aussi longtemps que l’immigration demeure massive. Selon l’analyse de Hegel, il est un moment où les changements quantitatifs se font changements qualitatifs.

La thèse selon laquelle l’idéal français d’assimilation, la passion du monde commun, le refus d’un pays où les individus et les communautés se trouveraient comme l’huile et l’eau, selon l’image de Renan, posés côté à côté – prélude au face-à-face selon l’avertissement d’un ancien ministre -, aurait fait son temps, ne l’a jamais impressionné. Que l’heure soit aux identités, à la diversité, à la visibilité des minorités… Jean Daniel refuse de se laisser intimider. La hantise d’être retard sur son temps ne l’a jamais atteint. Ses amis peuvent prêcher l’adaptation, il reste ferme. Et ce pour une raison simple et forte – de celle qui vous rende inflexible : le modèle français lui paraît infiniment plus savoureux, plus délectable que le modèle communautariste des Anglo-Saxons. Autre temps ? Sans doute, mais pourquoi autres mœurs, pourquoi autre modèle ? La manière française, l’entente française de la vie en commun doit être préservée, continuée, sauvée.

Venons-en à présent au totem, au tabou, par excellence, la question de l’islam, centrale dans Réconcilier la France. Jean Daniel ne craint pas de mettre les pieds dans le plat : la rencontre de la civilisation occidentale et de la civilisation musulmane constitue bel et bien un choc – l’ouvrage de Samuel Huntington avait fait forte impression sur Jean Daniel et ce livre en porte un puissant témoignage. Redoutable erreur, note Jean Daniel, et cause des aveuglements dont nous payons le funeste prix, que d’avoir esquivé la question de la civilisation des nouveaux immigrés. L’islam est un problème et un défi pour chacun des pays européens, mais plus brûlants en France, tant le communautarisme est étranger et contraire à l’esprit français. Menace accrue pour nous, mais chance inédite aussi pour les musulmans. Occasion unique pour l’islam de se réformer, de rendre à l’individu une certaine liberté, un certain jeu. C’est sur ce défi singulier que la lecture du livre de Jean Daniel jette de très vives lumières.

«L’islam pose-t-il un problème à la France ?», «L’islam pose-t-il un problème à la laïcité ?, demande Jean Daniel. Lorsque la réponse n’est pas un réquisitoire, la réponse est oui». La république française est une république des individus – et le mot de Clermont-Tonnerre est, pour Jean Daniel, l’unique et dernier mot en ce domaine : ne rien accorder aux Juifs comme nation, tout leur accorder comme individu, et des individus dont nous ne voulons rien savoir des appartenances particulières (religion, certes, mais sexe, mais sexualité, que sais-je encore). Or, là est la gageure : «Il est difficile de concevoir un islam qui ne soit pas communautaire», explique Jean Daniel, «pour l’islam, la religion, c’est d’abord le groupe, la tribu, la ummah». Ce n’est donc pas seulement comme communautarisme que l’islam représente un défi, voire une «menace», pour la France, «mais en tant qu’universalisme islamiste». La laïcité libère l’individu du groupe, lui permet de faire un pas de côté par rapport à la religion de sa communauté, de sa famille, de sa tribu or, l’islam n’admet pas cette liberté du pas de côté.

Et c’est là, parce que la France s’adresse à l’individu et non au représentant d’une communauté, que La France peut être regardée avec Mohamed Arkoun par exemple, que cite Jean Daniel, comme une chance pour les musulmans. Et Jean Daniel de renchérir sur son ami islamologue : «Il n’est pas possible que les Arabes ignorent que la France est l’une des grandes chances de leur histoire». La France et sa farouche indifférence aux différences, aux communautés, cette république des individus leur est l’occasion de desserrer l’étau du groupe.

La laïcité, qui exige de l’individu de cantonner à l’espace privé l’exercice de la religion, fait le pari de la liberté : elle postule en chacun, au milieu de toutes les formes de déterminismes, ce que le poète René Char appelait «une enclave de liberté».

Mais de toute évidence, la France ne représente plus un modèle désirable, elle a perdu de son charme. La raison en est, en partie, et sans exonérer de leur responsabilité les musulmans, qu’elle ne s’offre plus comme nourriture spirituelle. Le spectacle que nous offrons ne présente rien de très heureux. Ces atomes, ces monades que nous sommes devenus, ces êtres vides et creux, sans histoire(s), sans passé, sans Verbe, sortis du laboratoire progressiste, et singulièrement de la pédagogie progressiste, des années 1960-1970, dont Michel Houellebecq s’est fait le romancier le plus sagace, peinent à séduire. Péché originel des années 1960-1970, que d’avoir prêté des vertus émancipatrices à toutes les formes de déliaison. Et Jean Daniel de résumer le malheur existentiel de l’homme contemporain : «La France, comme d’ailleurs presque toutes les sociétés occidentales, [..] affiche une solitude de citoyen d’où les Français ne sortent que par l’angoisse et les immigrés par le repli sur le ghetto» – parfaite trahison à l’endroit des fondateurs de la Troisième République qui exigeaient de chacun qu’il laisse ses appartenances particulières dans l’espace privé pour mieux se rattacher à cette grande et noble histoire qu’est celle de la France. Et c’est là que le rôle de l’école était majeur. Il n’est pas de tenaille identitaire : les identités particulières enferment chacun dans le cercle étroit de son identité, de sexe, de sexualité, de race, de religion ; l’identité nationale rattache chacun à une réalité plus vaste et plus haute que la sienne. Celle-ci cimente, quand les autres séparent.

De cette impasse, de cette crise existentielle, du malheur français, la propagande islamiste se saisit avec jubilation. L’islam politique exploite l’indigence de ce modèle, se plaît à peindre l’Occident et singulièrement la France laïque, parce que laïque, enfoncés dans le consumérisme.

Pour donner à aimer ce modèle encore faut-il prouver que l’émancipation ne confine pas au vide identitaire et spirituel, d’où l’injonction de Jean Daniel : la France doit faire rayonner la patrie littéraire, artistique, intellectuelle, politique qu’elle fut, elle doit faire valoir qu’elle n’est pas un «no spirit’s land».

On l’aura compris, ce livre s’offre comme une formidable profession de foi dans le modèle français d’intégration. Non par fétichisme du passé mais parce que Jean Daniel le juge infiniment plus savoureux que le modèle communautaire, plus savoureux et parfaitement accordé à ce que Simone Weil appelait les besoins fondamentaux de l’âme humaine. Et si ce livre est essentiel c’est que Jean Daniel sait l’art de peindre et de rendre sensibles les vertus de ce modèle. «On pousse dehors avec d’autant plus de légèreté les grandes choses qu’on ne les comprend plus», disait Balzac. Or, si nous avions montre d’autant de désinvolture à l’endroit de l’assimilation, c’est assurément que nous n’en mesurions plus la grandeur, la noblesse. Jean Daniel nous rafraîchit la mémoire. Et c’est pourquoi il doit être lu toute affaire cessante.

La lassitude cependant, et toujours plus au fil du temps, le gagne. «Alors ce fameux modèle français, peut-on le réexhumer, le ranimer ? Je ne le crois plus, hélas». Jean Daniel ne le dissimule pas : «Je suis fatigué et j’ai presque envie de rendre les armes et de ne plus poursuivre ce combat d’arrière-garde» – en réalité, il reprendra le flambeau, et ce jusqu’à son dernier souffle. Sans illusion toutefois, doutant toujours plus qu’on puisse arrêter le processus, seulement pourra-t-on escompter le ralentir, semble-t-il conclure par moments.

Là encore, il voit ce qu’il voit et il voit une France, des élites en tout cas, toujours plus disposées à laisser la France devenir américaine, comme dirait Régis Debray, se convertissant à la politique des quotas, satisfaisant à l’exigence de représentativité, de «visibilité», parlant la langue de la «diversité», des «minorités». Or, y concéder, avertit Jean Daniel, c’est s’accoutumer à «penser en termes de communautés», et rompre par là même avec la singularité française et sa délectable indifférence aux différences. Redoutable boîte de Pandore ! Une fois le couvercle soulevé…«A quand la représentation des communautés au Parlement ?», demande Jean Daniel. Le Président Macron a préfacé le livre de Jean Daniel, on ne peut que l’inviter désormais à le lire et à le méditer, lui qui s’indigne de ce que le mot «assimilation» figure dans la Constitution – qui «ne correspond plus à ce que nous voulons faire» – ou institue une commission, confiée à un soutien affiché des indigénistes, Pascal Blanchard, et chargée de dresser des listes de personnalités issues de la diversité afin de leur édifier des statues et de leur attribuer des noms de rues ou de monuments, ou dont, encore, la politique mémorielle consiste en une distribution de caractère communautaire, selon la description pénétrante qu’en a donnée récemment Pierre Nora : «Il s’agissait autrefois de rassembler la collectivité nationale autour d’une figure symbolique. [Avec Emmanuel Macron], il s’agit maintenant de faire un geste politique ou de satisfaire un groupe, une famille, une frange de la nation. Charles Aznavour pour les Arméniens, Simone Veil pour les femmes et les juifs, bientôt Joséphine Baker pour la diversité. C’est le signe d’une nation ethnicisée, parcellisée, émiettée». Martingale électorale en 2017, le «en même temps» ne trompe désormais plus personne en ce domaine : à la fin, quelles que soit les hautes et vaillantes proclamations d’Emmanuel Macron, ce sont toujours les communautaristes et les indigénismes qui gagnent.

Cependant, aussi sévère que puisse se montrer Jean Daniel à l’endroit des dirigeants français, il n’inverse pas l’ordre des responsabilités. Il voit ce qu’il voit et il voit un islamisme de plus en plus vindicatif et des nouveaux venus et des Français d’origines maghrébine et africaine toujours plus farouchement «rebelles à la fusion». Et c’est là, rappelle Jean Daniel, «une des grandes différences avec l’immigration de la fin du XIXe siècle et du début du XXe : les Polonais, les Italiens, avaient un seul but (un seul rêve) : se fondre dans la société où ils avaient choisi de s’expatrier, de travailler». Il s’agissait bel et bien de «prendre racine» quand, à l’inverse, un Tariq Ramadan proclame que «les nouveaux immigrés, musulmans ou pas, ont le droit de modifier l’identité française», c’est alors, prévient Jean Daniel que «la difficulté survient et que la République [et la France, peut-on ajouter sans forcer son propos car la France qu’il souhaite voir se continuer ne commence pas en 1789] peut s’estimer en danger».

Doutes donc quant à la pérennité de la France, mais il est une chose dont Jean Daniel ne se départira jamais : son attachement au modèle français. La clef de cette opiniâtreté se trouve sans doute dans le sous-titre Une histoire vécue de la nation. Vécue et non théorique, c’est important. Cela explique, me semble-t-il, la constance dont il fait montre dans ses positions, l’assurance avec laquelle Jean Daniel avance, se risque, persiste et signe, quelle que soit l’incompréhension à laquelle il se heurte, les réprobations, les suspicions qu’il lui faudra essuyer dans son propre camp. Ce livre raconte aussi le cheminement, l’itinéraire d’un enfant du XXe siècle, du jeune homme universaliste qu’il était à sa prise de conscience de ce que l’universel ne nourrit pas son homme, que l’être humain besoin de racines, d’histoire(s), d’ancêtres. Pour se tenir debout, pour se faire bâtisseur, il a besoin de cette sève. «L’avenir ne donne rien, disait Simone Weil, il n’y a rien de plus vital que le passé». Seul le passé est nourricier, susceptible de nous orienter, de nous indiquer une direction. Puissance d’inspiration non de répétition.

Cette défense et illustration de la nation, de l’identité française, de l’enracinement s’ancrent en effet dans l’expérience. «Que la nation ne soit pas une assemblée d’individus libres et égaux auxquels la Déclaration des droits de l’homme aurait procuré un jour la souveraineté», «il m’a fallu beaucoup de temps, confesse Jean Daniel, pour arriver à une telle conclusion». «J’ai longtemps vécu dans le culte de l’individu et l’idolâtrie de l’universel», écrit-il encore ; il a longtemps sacrifié au «culte dévot de l’autonomie du sujet», il a voulu croire «que l’individu pouvait devenir ce voyageur sans bagages», «cet homme libre, dépourvu de passé, déraciné, disponible pour une liberté pure, une volonté désincarnée».

Et puis, les hommes, la réalité humaine l’ont instruit. «Cet homme n’existe pas et ne peut pas exister» et mieux encore, plus fondamentalement, «il n’est pas souhaitable qu’il existe». La saveur, la gourmandise, la délectation d’une vie d’homme est dans l’incarnation. L’abstraction, les «valeurs», selon cette clochette pavlovienne qu’on se plaît à faire tintinnabuler, ne sont guère nourricières.

Instruit par sa propre expérience d’abord, par le manque, peut-on dire : il sait la douleur de n’avoir pas de maison de famille, pas de paysage familier, au milieu duquel on a grandi – «J’en suis privé depuis l’Algérie» ; les Cévennes, les Causses, la Lozère, de son épouse, Michèle Bancilhon – grande photographe soit dit en passant, de Michel Foucault notamment – lui seront une terre, une civilisation de substitution.

L’homme, décrit Jean Daniel se faisant l’interprète profond et attentif de l’humaine condition, a besoin de «s’adosser à une Histoire comme à un refuge et à une source». Que ce refuge, que cette source vienne à manquer et notre homme s’atrophie, se dessèche, s’étiole. La nation est pourvoyeuse de vie, disait la philosophe Simone Weil. Ou alors il trouve «refuge» dans «sa» communauté, prévient Jean Daniel. Et l’on songe au mot de Voltaire, «ils se sont faits dévots de peur de n’être rien».

«J’ai surtout découvert, poursuit Jean Daniel, que toutes les formes d’affirmation de l’identité nationale relèvent d’un besoin éperdu de continuité», besoin de continuité historique, dont José Ortega y Gasset, Simone Weil, Hannah Arendt se sont fait les penseurs. Cette créature éphémère qu’est l’homme a besoin d’opposer à sa précarité, la «pérennité» d’une civilisation, comprend-il encore. Je ne résiste pas à la tentation de citer sur ce point, la belle réflexion d’Hannah Arendt que Jean Daniel aurait sans doute infiniment goûtée : «Le monde devient inhumain, impropre aux besoins humains – qui sont besoins de mortels – lorsqu’il est emporté dans un mouvement où ne subsiste aucune espèce de permanence».

Fidélité à l’héritage, mémoire des morts, gratitude pour les ancêtres, cela ne signifie pas que la nation soit «un ossuaire», insiste Jean Daniel : «C’est la façon de faire vivre certains morts, de faire revivre quelques disparus et de vivre à nouveau à travers eux qui rend plus armés pour affronter l’avenir…on peut fabriquer du passé», ajoute-t-il superbement.

Pourquoi la gauche, les progressistes, les élites se refusent-elles à faire droit à cette belle philosophie ? Pourquoi s’obstinent-ils à criminaliser cette noble idée de l’humaine condition ? Voilà ce que l’on ne peut en effet en aucune façon pardonner à la gauche et à l’ensemble de ceux qui se réclament du progrès de l’humanité !◾️

© Bérénice Levet

• Illustration : Jean Daniel & son livre «Réconcilier la France. Une histoire vécue de la nation», avec la participation de Benoît Kanabus, éditions de L’Observatoire, 577 pages, 24,00 €.

Le Nouvel Obs, Slate et Libération sont clairement des vitrines officielles du PIR. Il suffit de parcourir 5mn L’obs pour ressentir les premiers effets d’une intoxication alimentaire (je vous passe les détails). Même Marianne commence à virer indigéniste. Ce pays est une ruine…où j’espère ne pas voir grandir mes éventuels futurs enfants.