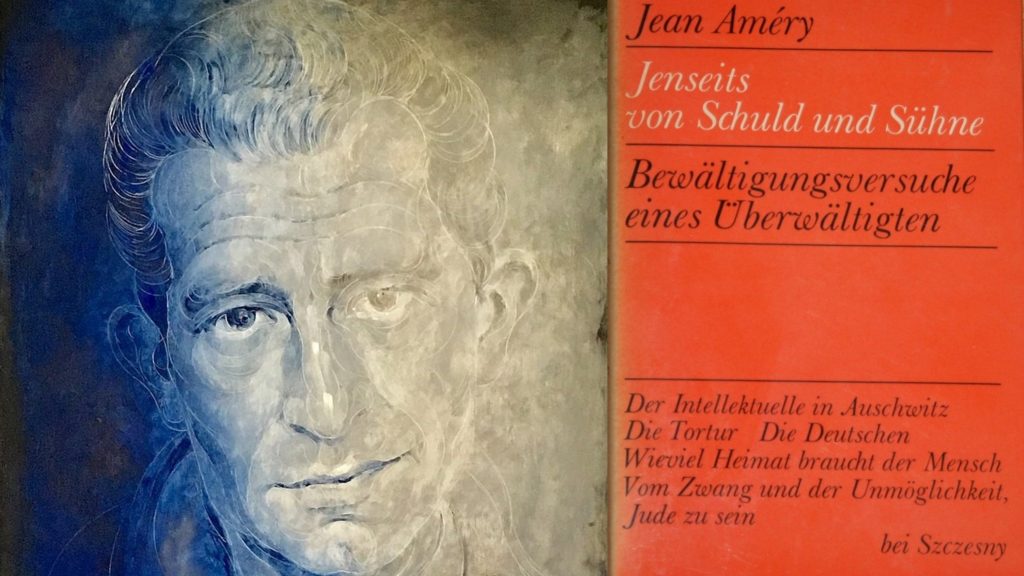

Il y a cinquante-cinq ans, en 1966, sous le nom de Jean Améry, Hans Mayer, ancien résistant au nazisme et rescapé d’Auschwitz, faisait paraître Par-delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l’insurmontable[1]. Dans la préface à la première édition de ce livre capital, il évoque « l’obscur envoûtement qui [le] paralysait » jusqu’au moment où « tout voulait soudain être dit ». Ce « tout » qui voulait être dit, c’est d’abord une impuissance : celle de la culture et de l’esprit devant Auschwitz. Maxime Decout revient pour K. sur le chef d’œuvre de ce viennois, paru en Allemagne à Munich – parce que « c’est aux Allemands » disait Améry, « que je voudrais raconter ici certaines choses qui ne leur avaient sans doute jamais été révélé ».

David Rousset, Robert Antelme et Primo Levi avaient affiché leur désir de comprendre et de documenter le système concentrationnaire, à partir de témoignages qui étaient aussi des essais, ou des récits-essais, dans lesquels la narration se mêlait avec l’analyse. Une vingtaine d’années après, Charlotte Delbo décrète pourtant, avec le deuxième volume de sa trilogie Auschwitz et après, qu’Auschwitz est une « connaissance inutile ». Et cela, en désaccord avec le travail de documentation qu’elle avait elle-même réalisé dans Le Convoi du 24 janvier dix ans plus tôt. Avec Refus de témoigner, Ruth Klüger abondera dans son sens en affirmant : « Je ne veux pas dire que je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je le comprends très bien (…). Mais ce savoir n’explique rien[2]. » Un savoir qui n’explique pas, une connaissance inutile. De telles expressions frappent et dérangent, parce qu’elles s’inscrivent en faux contre le travail d’archivage et de compréhension que les témoins et les historiens ont mené.

Peu de temps avant Charlotte Delbo, quelqu’un d’autre avait déclaré, à sa manière, qu’Auschwitz est une connaissance inutile : Jean Améry. Celui-ci rédigea plusieurs fictions, dont une grande partie ne furent pas publiées de son vivant, et jamais de témoignage direct vis-à-vis desquels il éprouvait, comme Jean Cayrol, des réticences, leur lecture lui étant particulièrement difficile. C’est certainement pourquoi, pour conduire ses réflexions, il n’a pas rejeté, comme Delbo, la forme par excellence par laquelle le texte tente de comprendre ce qui s’est passé : le récit-essai. C’est elle qu’il embrasse dans son œuvre la plus célèbre, Par-delà le crime et le châtiment[3]. Avec ce texte, Jean Améry s’efforce d’ausculter la manière dont la Shoah a sapé le savoir et la pensée, et plus précisément l’esprit européen. Il dissèque en détail les tenants et aboutissants d’un moment charnière. Or le sentiment qui rôde dans le texte est une profonde nostalgie de cet esprit, nostalgie qui constitue le premier pas vers une puissante mélancolie du savoir, mélancolie dont l’Europe d’aujourd’hui est peut-être encore tributaire.

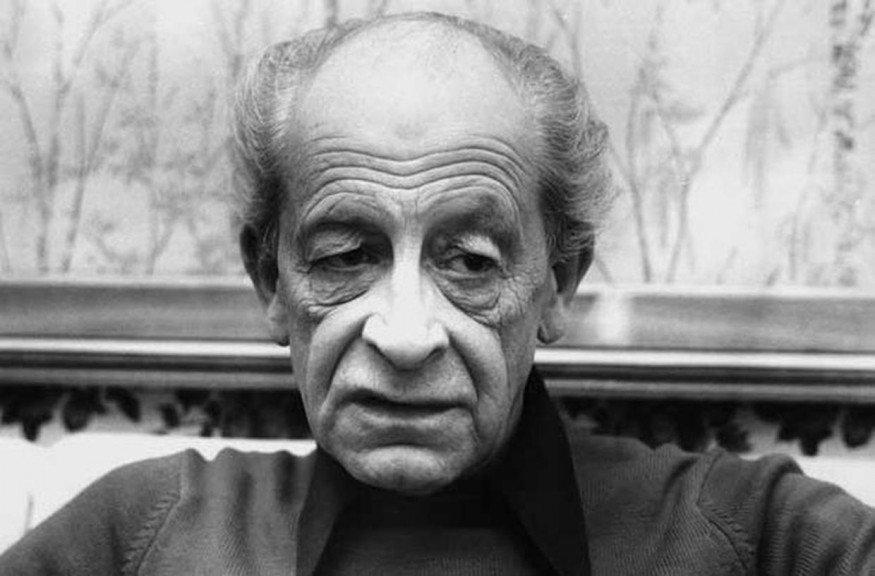

Jean Améry est né en 1912 à Vienne, sous le nom d’Hans Mayer. En 1938, au moment où l’Autriche est annexée par le IIIe Reich au cours de l’Anschluss, il émigre en Belgique. Après l’invasion allemande, il est arrêté et interné une première fois dans le camp de Gurs avant d’être torturé par la Gestapo en juillet 1943 pour actes de résistance. Il est ensuite déporté à Auschwitz, cette fois en raison de ses origines juives. C’est après la guerre, en 1955, qu’il change de nom et devient Jean Améry, gommant ainsi les traces de ses origines autrichiennes. En 1966, il publie sous ce nom Par-delà le crime et le châtiment, un texte désabusé et empreint de mélancolie en raison de la destruction de l’esprit européen et du savoir par les camps. Ce désenchantement hantera Améry toute sa vie, lequel n’est pas parvenu à « surmonter l’insurmontable », comme le dit le sous-titre français de son essai de 1966. Il se donne la mort en 1978.

Si Améry est l’un de ceux qui a vécu le plus intensément la désintégration du savoir par les camps, c’est d’abord parce qu’Auschwitz a détruit ce qu’il appelle l’esprit, ou Geist en allemand. Il a dévasté tout un héritage culturel et intellectuel, autrichien et allemand mais aussi européen. L’écrivain pressent cet écroulement dès les années 30 mais c’est avec la Shoah qu’il survient tout à fait. L’esprit y a été d’autant plus facilement englouti qu’il s’est perverti avec « l’État SS » qui a réussi à « paraître raisonnable[4]». « L’État SS » a maquillé sa démence, il s’est fait passer pour la réalisation suprême de l’esprit et de la philosophie allemande. Améry le note avec une ironie grinçante : « tout le monde ici devenait hégélien », « l’État SS » apparaissait aux yeux de tous « comme un État dans lequel l’Idée se réalisait ».

La préface de 1966 à Par-delà le crime et le châtiment nous fait rencontrer un témoin qui pratique le récit-essai de la façon la plus lucide qui soit. Améry y confesse qu’en optant pour l’essai, il pensait éviter son « Moi » et « approcher le lecteur avec une objectivité toute distinguée » (8). « Tâche impossible », concède-t-il cependant, car ce Moi « s’avérait être le seul point de départ valable ». S’étant lancé dans un « essai fondé sur [s]es réflexions », il a finalement produit « une confession personnelle, entrecoupée de méditations ». C’est-à-dire un récit-essai mais dans lequel la part de l’analyse est plus largement dominante encore que dans L’Univers concentrationnaire de David Rousset.

Améry centre alors une partie de son essai sur « l’intellectuel à Auschwitz » (22), comme le fera plus tard Primo Levi dans Les Naufragés et les Rescapés pour lui répondre[5]. Prendre pour modèle ce cas particulier, c’est certes renoncer à une portée plus générale du témoignage. Mais c’est surtout se concentrer sur celui dont la pensée est l’occupation principale, presque le métier, celui qui en est le représentant. Améry s’interroge sur celui qui, théoriquement, aurait dû être le plus armé pour penser les camps. Cet exemple est un miroir grossissant pour aborder la question abyssale de la connaissance et de la pensée confrontées à la violence extrême.

Améry introduit en premier lieu une distinction entre les différents camps en raison de leurs spécificités. À Dachau et Buchenwald, Améry considère que l’esprit pouvait encore se dresser contre l’« État SS » (31) puisqu’il avait une fonction sociale entre les détenus. En revanche, à Auschwitz, l’intellectuel « était isolé ». C’est donc là que « le problème de la rencontre de l’esprit et des atrocités s[e] manifestait sous une forme plus radicale » (31). « À Auschwitz, l’esprit n’était que lui-même » : sans appui à l’extérieur, livré à une solitude inédite, il devenait à la fois quelque chose d’irréel et « un luxe non autorisé » (32).

Améry se demande alors si la culture a pu aider les détenus à survivre, comme le montrent de nombreux passages chez Antelme, Semprun, Delbo, Levi, Le Lionnais ou Ruth Klüger. Mais sa réponse dissone complètement : pour lui, l’esprit avait perdu toute efficacité à Auschwitz. Nous « invoquions en vain nos lares littéraires, philosophiques ou artistiques » (43). Améry prend l’exemple d’un poème d’Hölderlin, qui lui vient en tête et qui, à être récité, « ne transcendait plus la réalité » (33) : « il était là mais n’était plus qu’un énoncé ». À Auschwitz, le poème n’est plus qu’un assemblage de mots inopérants pour décrire, sonder ou comprendre cette réalité.

Mais Améry étend les choses bien au-delà puisque c’est aussi la « pensée rationnelle analytique » (38) qui est écrasée alors qu’elle aurait pu être « un soutien et un guide sur les chemins de l’horreur » (37). Améry montre comment le camp a mis l’esprit humain face à ses limites, en réduisant en miettes la plupart des concepts intellectuels comme la mort, l’être ou l’étant (51-55). À l’image de la poésie, « les énoncés philosophiques avaient perdu leur transcendance » (55) : « là où ils signifiaient quelque chose, ils nous semblaient banals, et là où ils n’étaient pas banals, ils ne signifiaient rien. » (55) L’impasse est totale. « Pour reconnaître ceci, nous n’avions pas besoin d’analyse sémantique ou de syntaxe logique : il nous suffisait de jeter un coup d’œil aux miradors ou de renifler l’odeur de graisse brûlée qui s’échappait des crématoires. » (55) Aucun doute n’est permis : « Au camp l’esprit dans sa totalité s’avérait donc incompétent. » (55). De sorte que la pensée, comme la connaissance chez Delbo, est inutile. Elle « s’avérait n’être qu’un jeu de l’esprit » (55).

Pire encore, la quête d’un savoir pourrait être nuisible. Pourquoi ? Parce que, selon Améry, l’intellectuel, accoutumé à questionner le monde, serait le moins préparé de tous à accepter la réalité arbitraire et insensée du camp. À les regarder de près, on constate que les attitudes qu’Améry prête à l’intellectuel déporté, en réaction à l’anéantissement de l’esprit, correspondent aux caractéristiques que Freud attribuait à la mélancolie qui, après la perte d’un objet aimé, résulte d’une incapacité à mener un travail du deuil. Ce dernier se déroule selon plusieurs phases. Le sujet se confronte d’abord à une perte qui le sidère et qui éteint en lui toute énergie vitale. Dans un deuxième temps, il se révolte en prolongeant psychiquement l’existence de l’objet aimé. C’est seulement ensuite que le principe de réalité s’impose : le sujet en arrive à accepter la disparition et réintègre alors l’ordre du monde. Cette progression autorise, comme l’explique Freud, à « établir une séparation entre les morts, d’un côté, les souvenirs et les espérances des survivants, de l’autre[6]». Mais ce cheminement peut s’enrayer au cours de l’une de ses phases si bien que le sujet n’est plus en mesure de tracer une frontière hermétique entre les défunts et les vivants, basculant dans un univers où il côtoie le fantôme des disparus.

Or c’est bien de perte et de deuil dont il est question avec Améry, mais d’une perte et d’un deuil singuliers, ceux d’une certaine conception du monde, de la possibilité d’un savoir sur lui. En premier lieu, explique Améry, l’intellectuel « se révoltait devant l’impuissance de la pensée » (39). Cette rébellion, qui suit la confrontation avec la perte du savoir, correspond à la deuxième phase que Freud situe dans le travail du deuil. Cette lutte est vaine et désespérée puisque l’intellectuel finira par « admettre que ce qui n’a pas le droit d’exister peut exister tout de même » (40). Mais ce n’est pas pour autant qu’il fera son deuil de l’esprit. L’intellectuel s’entête dans sa recherche de l’esprit. Il n’amorce pas la troisième phase du deuil, dans laquelle la révolte s’apaise en raison d’un affranchissement face au spectre de l’objet perdu. La disparition du savoir, chez Améry, obsède le détenu qui s’échine à le ressusciter, qui en maintient la présence chimérique à ses côtés. Voilà qui le pénalise lourdement dans sa lutte pour la survie et qui le précipite vers l’autodestruction. Car cette pensée perdue, dit Améry, cherche à « se maintenir tout en s’anéantissant » (55). C’est son fantôme qui hante l’intellectuel. Le savoir continue à le travailler et ne rencontre, chemin faisant, que sa propre négation, et cela jusqu’à l’épuisement. Refus d’accepter, autodestruction, dépérissement : toutes ces attitudes sont le propre d’une mélancolie dont l’origine est l’impossibilité de souscrire à la perte du savoir qui, même si elle est certaine, demeure insupportable.

Certes on pourrait objecter à Améry que les notions d’intellectuel et de non-intellectuel qu’il fait jouer recouvrent en réalité une grande diversité d’individus dont les réactions ne peuvent pas être ramenées de la sorte à une catégorie unique. On pourrait aussi ne pas adhérer à certains arguments comme le supposé respect plus grand du pouvoir chez les intellectuels que chez les autres (40-41). Il n’en demeure pas moins que l’essai d’Améry tire toute sa pertinence de son analyse extrêmement minutieuse d’un effort empêché pour savoir et de la mélancolie délétère dont il enfante. Lire Améry, c’est faire l’épreuve du désir fébrile de comprendre ce qu’Auschwitz a fait à la pensée et cela à partir de son représentant sur place, l’intellectuel déporté.

Par-delà le crime et le châtiment prolonge d’ailleurs sa réflexion en se penchant sur les conséquences de ce sabordage de la pensée après les camps. Quel « bien spirituel » (56) l’intellectuel a-t-il donc pu ramener de là-bas ? La réponse est sans concession : les camps n’ont rendu les détenus et les autres hommes ni plus humains, ni meilleurs, ni plus sages, ni plus altruistes. Il n’y a pas de bénéfice éthique et intellectuel à l’expérience des camps. Le véritable apprentissage, le voici : « nous avons emporté la certitude désormais immuable à nos yeux que l’esprit dans sa plus grande étendue est un ludus et que nous ne sommes, ou plutôt, que nous n’étions, avant notre entrée dans le camp, rien d’autre que des homines ludentes. » (57) Sous forme ironique, le constat n’en est pas moins grave : Auschwitz a révélé que l’esprit en général n’est même pas un luxe mais un jeu, c’est-à-dire un divertissement et une posture, rien de plus. Quelque chose qui, comme la connaissance chez Delbo, pourrait bien être foncièrement inutile. L’unique enseignement d’Auschwitz est un enseignement négatif : c’est une « démystification » radicale de l’esprit.

À la lumière de ces mots, le choix de la forme de l’essai par Améry apparaît plus complexe qu’il ne semble au premier abord. Certes il est conditionné par un désir de restaurer l’homme après coup dans sa faculté de penser qui a été dynamitée par les camps. Mais si l’esprit est définitivement gratuit et vain, il y a fort à parier que le texte d’Améry ne réussira pas à en redorer le blason. C’est dans cette tension, entre un texte animé par le désir de comprendre et la défaite de la pensée, que nous éprouvons la violence désenchantée de la mélancolie du savoir.

Dès sa préface, Améry ne se berce de toute façon pas d’illusions. Il avoue que son récit-essai n’a pas dissipé toutes les zones d’ombre. « Je n’étais pas au clair lorsque j’ai rédigé cet essai, indique-t-il, je ne le suis toujours pas et j’espère ne jamais l’être. La clarification serait synonyme d’affaire classée, de mise au point de faits que l’on peut acter dans les dossiers de l’histoire. C’est exactement cela que ce livre veut empêcher. » (20) Il ne s’agit pas de produire un document ou un traité de philosophie concentrationnaire : le récit-essai, avec Améry, reconnaît sa dette face aux efforts pour savoir plus qu’au savoir en tant que tel. Mais ces efforts ne doivent et ne peuvent pas prendre fin : il ne s’agit pas de faire son deuil du savoir et de l’esprit. La mélancolie, malgré ses douleurs, demeure la seule manière de se tenir au plus près de la nature profonde de l’événement, un événement qui a anéanti le savoir.

À cela s’ajoute qu’Améry réfléchit, dans la dernière section de Par-delà le crime et le châtiment, à sa propre judéité. Il explique que le malaise qu’il éprouve à l’idée d’être inclus dans un groupe ne vient pas chez lui d’un refus d’être juif mais d’une impossibilité. Plus exactement de ce mélange paradoxal de « nécessité et impossibilité d’être juif » (176). Pourquoi cette impossibilité ? Parce qu’il est dépourvu de tout sentiment d’appartenance au judaïsme ou même à une culture juive. Et parce qu’il ne croit pas qu’il soit possible de faire de la judéité un choix libre, qui reviendrait à renouer avec une tradition perdue ou même à se l’inventer. Être juif demeure cependant une nécessité, une nécessité dont les racines sont historiques, en raison du regard de toute une société, la société autrichienne et allemande, qui l’a assigné à cette identité.

Améry s’accorde ainsi avec la manière dont Sartre avait théorisé l’identité juive en 1946 dans ses Réflexions sur la question juive, une judéité issue de la perception du Juif par l’antisémite et définie tout entière par la négative. Mais Améry en complexifie les enjeux, à la lumière de la défaite de l’esprit et de la mélancolie qu’elle provoque. Pour lui, être juif c’était certes « être un mort en sursis, un homme à abattre » (182). Mais il faut aller plus loin en affirmant que c’est être un mort sursis. Car pour Améry, la judéité n’est pas seulement issue du fait de porter en soi « une catastrophe qui s’est produire hier » (198) : elle revient à vivre dans la peur de la répétition de cette catastrophe. Être juif, pour Améry, c’est perdre « chaque jour » sa « confiance dans le monde » (199). Or il ne faudrait pas croire que se tient là quelque inquiétude métaphysique. Améry nous détrompe : les choses sont beaucoup plus triviales. Sa judéité n’a rien d’élevé et de noble : elle est tout entière « une inquiétude sociale » (210). On touche ici le point extrême de la définition négative de la judéité en raison de l’effondrement de l’esprit européen et de la mélancolie qui en résulte. Pour le comprendre, il faut prêter attention aux tout derniers mots du livre, qui sont terribles : « Qu’une telle expérience m’a rendu inapte à toute spéculation profonde et élevée, je le sais bien. Qu’elle m’ait offert plus d’atouts pour connaître et reconnaître la réalité, tel est mon espoir. » (210). La connaissance, dans ses formes les plus nobles, est définitivement périmée, malgré la nostalgie et la mélancolie qu’elle attise, et même si le travail du savoir se poursuit, à sa manière, en inspectant les décombres de la pensée. Telle est la seule manière d’être juif pour Jean Améry. C’est ainsi qu’on perçoit la dimension tragique de l’entreprise de Par-delà le crime et le châtiment : cet essai tente de rétablir la pensée détruite mais, en pensant cette destruction, il avoue par là-même l’impossibilité de cette tâche.

© Maxime Decout

Maxime Decout est chercheur en littérature et essayiste. Il est notamment l’auteur de Albert Cohen. Les Fictions de la judéité (Classique Garnier) et d’Écrire la judéité. Enquête sur un malaise dans la littérature française (Champ Vallon, 2014). Aux Editions de Minuit, il a publié Qui a peur de l’imitation ? (2017), Pouvoirs de l’imposture (2018) et Eloge du mauvais lecteur (2021)

Merci à Edith Ochs, qui nous rappelé ce magnifique texte de notre ami Maxime Decout (revue K, août 2021) sur la « défaite » de la pensée dans l’univers d’Auschwitz, la déroute de la réflexion et de la culture, la perte et le deuil de la pensée : « Lire Améry, c’est faire l’épreuve du désir fébrile de comprendre ce qu’Auschwitz a fait à la pensée et cela à partir de son représentant sur place, l’intellectuel déporté. »

Poster un Commentaire