Comment Drumont a inventé la « question juive »

Car les intellectuels procurent à l’antisémitisme une cohérence apparente qui séduit le public tout en offrant un exutoire facile aux démagogues. La France Juive a été publiée en 1886 à compte d’auteur chez Flammarion. Edouard Drumont pouvait ainsi se vanter, dix ans plus tard, d’avoir créé, avec la publication de son « gros œuvre », la « question juive ». Anticapitaliste, il plaisait à la gauche ; catholique traditionnaliste, il avait l’oreille des royalistes et des boulangistes.

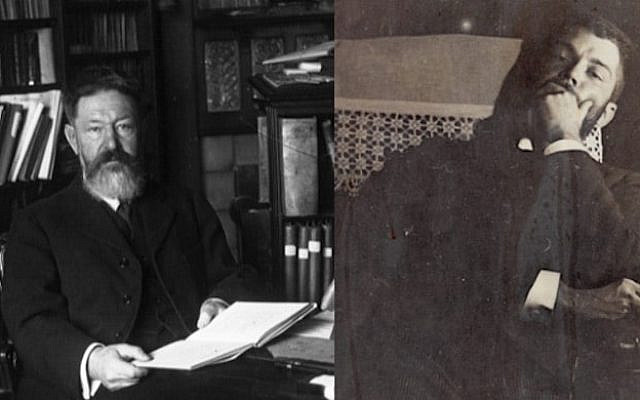

Or non seulement Drumont citait le père d’André Spire dans son bréviaire de la haine, mais le Vosgien Maurice Barrès, au cours de sa campagne boulangiste et antirépublicaine orchestrée par son journal La Cocarde, accusait également Edouard Spire, petit notable local, de faire partie des « barons de l’industrie qui sucent le sang de leurs ouvriers ».

A cette époque, le journal de Drumont, La Libre Parole, poussait à la provocation des officiers antijuifs contre les officiers juifs. Ces derniers étaient profondément marqués par la mort du capitaine d’artillerie Armand Mayer, tué en duel en 1892 par le marquis de Morès, auteur d’articles calomnieux sur les Juifs dans l’armée.

« Monsieur, la juiverie n’a rien à gagner… »

C’est dans ce contexte que Dreyfus fut arrêté le 15 octobre 1894. Le jugement fut rendu à huis clos un mois plus tard, et le 5 janvier 1895, on assista à sa dégradation dans la cour d’honneur de l’Ecole militaire. L’état-major n’était pas peu fier d’avoir rondement mené l’affaire.

Cinq jours plus tard, Spire provoquait en duel Albert Monniot un journaliste de La Libre Parole, qui, sous le pseudo de Nangis, accusait les Juifs d’entrer au Conseil d’Etat par « l’auditorat », autrement dit par piston.

« Monsieur, la juiverie n’a rien à gagner, l’épargne française rien à craindre de la présence de Juifs au Conseil d’Etat, répondait-il le 10 janvier 1895 au journaliste[…]. La porte de l’auditorat n’est ouverte que par concours. Les auditeurs juifs doivent leur situation à leur travail, non à leurs appuis. »

Le lendemain matin, alors que « la Seine commençait à prendre », les deux témoins de Nangis se présentèrent chez Spire, dont Adrien Papillaud, le journaliste qui avait révélé l’arrestation de Dreyfus.

André Spire reçut « trois centimètres de fer dans l’avant-bras ». L’honneur était sauf.

La Société des Visiteurs : Spire et Bazin

Mais quelle déception fut pour lui le Conseil d’Etat ! Dans ses lettres à Marie-Brunette, sa mère, sa confidente, il s’insurgeait contre un travail où il ne s’occupait que de « choses futiles » et décrivait ses collègues comme une « jeunesse fêtarde et égoïste ».

Avec son ami René Bazin, qu’il avait rencontré au cours de ses études à Paris, Spire fonda la Société des Visiteurs qu’il décrivit plus tard comme « une sorte de précurseur de notre Sécurité sociale », dont la mission était de venir en aide aux personnes frappées par la maladie, un accident ou le chômage.

Aussi, quand se présenta un poste au ministère de l’Agriculture dans le gouvernement de Waldeck-Rousseau, il n’hésita pas une seconde à se faire détacher. Le ministère du Travail répondait à sa volonté de faire avancer la condition des ouvriers et des paysans.

La formation philosophique de Spire ne lui venait pas que de la lecture de Victor Hugo et de Michelet. Fils d’un industriel provincial, il connaissait les dures réalités de vie des ouvriers. L’habitude de rencontrer et de parler avec eux dans l’usine de son père et d’accompagner sa mère dans ses visites aux plus nécessiteux et aux malades lui avait donné un « instinct de révolte non théorique ».

L’Université Populaire : Spire et Halévy

Son action à la Société des Visiteurs le laissait insatisfait. A la même époque, le mouvement des Universités populaires se développait dans Paris, et Spire était sollicité. Il assistait à de nombreuses réunions.

C’est là qu’il rencontra l’historien Daniel Halévy, en 1898, alors que la campagne pour la révision du procès Dreyfus battait son plein. Halévy était un dreyfusard de la première heure, comme Spire.

Leur entente fut immédiate. Ils étaient deux intellectuels désireux d’améliorer la vie de la classe ouvrière sur la base du partage du savoir.

Avec Halévy, l’amitié se doubla d’une grande complicité intellectuelle. « Il existe entre nous quelques profonds abîmes, mais les ponts sont solides, » écrivit Halévy à son sujet. Ils s’étaient rencontrés dans l’entourage de Charles Péguy, qui fut la « conscience » d’une génération.

Les deux hommes étaient très différents, mais ils se complétaient aussi. Daniel Halévy, le fils du librettiste Ludovic Halévy et d’Alexandrine Le Bas, avait grandi dans la religion protestante en conservant le respect des origines juives de son nom. Issu de la grande bourgeoisie parisienne, il avait l’habitude de rencontrer dans le salon familial, quai de l’Horloge, un milieu intellectuel et artistique dans lequel il évoluait à l’aise. Edgar Degas, notamment, auquel il a consacré un livre de souvenirs, était un ami de son père, et faisait partie des habitués du quai.

Dandy, charmeur, il aimait les honneurs, alors que Spire s’en méfiait. Halévy se maria jeune avec Marianne. Péguy, Nietzsche, Proudhon, Michelet figurent parmi les auteurs auxquels il s’est consacré.

Les deux amis fondèrent une Université Populaire intitulée l’Enseignement Mutuel, avec une devise ambitieuse : « Elargir le cœur, élever la pensée et la conduire plus avant vers la vérité. » Au fond d’une cour au 41 rue de la Chapelle, dans le XVIIIe arrondissement, ils dénichèrent un local qu’André Spire transforma, prouvant ses talents de menuisier. Ils organisèrent des réunions, des visites dans les usines, recrutèrent des conférenciers, aménagèrent des garderies et des jeux pour les enfants…

Brassage d’idées, aspiration à la justice sociale, solidarité, avec des hauts et des bas, l’Université Populaire dura 4 ans. Jusqu’au jour où le doute des intellectuels socialistes prit le dessus, et alors « le peuple cessa d’y croire ».

Charles Péguy, une amitié orageuse

La librairie Georges Bellais, fondée par le jeune Charles Péguy à l’angle de rue de la Sorbonne et de la rue Cujas, était vite devenue le quartier général des dreyfusards. Il y diffusait les publications socialistes qu’il éditait. Vinrent ensuite les Cahiers de la Quinzaine, dont le premier numéro sortit en janvier 1900. Les massacres des Arméniens antérieurs à 1915 y trouvèrent largement leur place.

Spire passait volontiers à la librairie, où il rencontrait Péguy, tout jeune anarchiste et dreyfusard. Il l’admirait, et lui rendait visite chez lui, à Orsay. Intellectuels engagés, ils étaient liés par des causes communes, leur intérêt pour la classe ouvrière, leur révolte, et leur désir d’agir sur le monde. Cependant, quand ce Péguy première manière fut gagné par le nationalisme et le mysticisme, beaucoup de ses amis s’éloignèrent de lui. La correspondance témoigne de l’agacement partagé par les deux écrivains.

Spire débordait d’activité. Encouragé par Halévy, il publiait régulièrement dans les Cahiers. Son premier poème parut alors dans la revue.

© Edith Ochs

Edith Ochs est journaliste et se consacre plus particulièrement, depuis quelques années, aux questions touchant à l’antisémitisme. Blogueuse au Huffington Post et collaboratrice à Causeur, Edith est également auteur, ayant écrit notamment (avec Bernard Nantet) « Les Falasha, la tribu retrouvée » ( Payot, et en Poche) et « Les Fils de la sagesse – les Ismaéliens et l’Aga Khan » (Lattès, épuisé), traductrice (près de 200 romans traduits de l’anglais) et a contribué, entre autres, au Dictionnaire des Femmes et au Dictionnaire des intellectuels juifs depuis 1945.

Poster un Commentaire