Rav Arié Abehassera est un maître de l’exégèse talmudique à Gateshead, petite ville minière du nord de l’Angleterre et haut foyer de l’érudition juive. Maître mais, bien entendu, aussi, disciple, car comme il le noterait certainement lui-même, « est-il seulement possible d’être l’un sans l’autre ».

Son approche à la fois réflexive et concrète, toujours humble et pleine d’amour d’un prochain qu’il met beaucoup de soin à écouter et éclairer quand la confusion assombrit l’horizon, nous a décidés à partager les quelques retours aux grandes comme aux petites questions que nous avons pu lui adresser sur le temps long.

« Rabbi, J’ai une grande question »…

Le judaïsme français est, depuis un certain nombre d’années, traversé par deux tendances croisées : une polarisation interne avec une montée des marqueurs communautaires en présence – orthodoxe, loubavitch, libéral, traditionaliste aux mille couleurs – en même temps qu’une sorte de repli sur soi générale, une atmosphère de fin des temps face à l’expression contemporaine d’une hostilité protéiforme et désinhibée.

Dans ce présent contexte, quelle place accorde notre tradition et nos textes à l’identité nationale et à la citoyenneté ?

J’apprécie beaucoup la clarté de votre question. Il s’agit donc de définir l’identité, la nation, et la liaison saine et nécessaire entre les deux. Pour répondre aussi clairement que possible, je structurerais la réponse en deux volets. Le premier consistera à définir ce que nos textes nous enseignent sur l’identité individuelle. Le second, dans le prolongement du premier, proposera l’inscription de cette identité dans le contexte national et la culture dans laquelle nous évoluons.

1-L’identité individuelle

Nos textes sont unanimes : « L’homme n’est pas le corps mais l’âme ». S’agissant d’un sujet si central, il apparaît nécessaire de creuser un peu plus en profondeur. Oui mais… Qu’est-ce qu’une âme ? C’est là une question qui mériterait un développement distinct. Une tentative de réponse, même brève, serait trop digressive. Retenons seulement comme élément de compréhension essentiel à notre propos, que l’âme est une dimension de l’être qui dépasse le temps et l’espace, que mon âme est intrinsèquement et ontologiquement unie aux autres âmes.

Tous les hommes furent créés à l’image de D… et, ainsi, toutes les âmes humaines Lui sont reliées. L’âme juive Lui est, elle, rattachée par la Tora et ses préceptes. Comme le Zohar le dit, les 613 commandements sont des « etsot », littéralement des « conseils », autrement dit, des canaux, des moyens permettant de s’approprier la dimension divine que nous portons et qui nous constitue – la « Néchama »- et par là-même se rapprocher de Dieu. Cela suppose qu’en réalité, JE suis plus intrinsèquement lié à un juif que je n’ai jamais vu, et qui vivrait à l’autre bout du monde qu’à toute autre personne s’inscrivant indifféremment dans mon voisinage immédiat.

Plus encore, Je (mon âme) suis plus lié à une autre “néchama” d’un lointain passé, qu’avec, là encore, toute autre personne figurant dans mon environnement contemporain quotidien. Réalité souvent difficile à percevoir, tant mon Moi évolue dans un corps tributaire de la contingence spatio-temporelle.

Cette réalité peut être illustrée par l’exemple du pèlerinage. Comment comprendre ces masses humaines allant se recueillir et prier sur des tombeaux de justes qu’ils n’ont, jamais, ni vus ni connus. Quel est le but d’une telle démarche ? Un juste ne peut pas répondre à nos prières, seul D.. le peut, et Lui est partout.

En fait, se rendre sur la tombe d’un tsadik permet d’élever momentanément mon état de conscience, de réaliser que je suis une âme et, par-là, unie avec celles des justes eux-mêmes. Ma prière prend alors une autre perspective. Je prie pour mon bien-être spirituel, et j’inclus dans ma prière, « au même titre », les autres Âmes et tente ainsi de faire perdurer cette expérience spirituelle en dehors du lieu de recueillement.

Pour en revenir à mon propos, c’est à l’âme que je dois m’identifier, non au corps ni aux titres que j’ai acquis en ce monde. Cela ne signifie pas que ces titres n’ont pas leur importance, cela veut juste dire qu’ils ne définissent pas en soi ma personne. Si deux médecins se trouvaient sur un théâtre d’accident, et que l’un disposait d’un défibrillateur, et l’autre pas, le premier n’en déduirait pas qu’il est, sur cette seule base, un meilleur médecin ! Mais disposer de cet outil l’inscrirait en devoir de secourir.

Nous (âmes) sommes une étincelle éternelle et divine. Séparés en corps distincts, nous avons tous un rôle à jouer et une fonction à remplir dans le monde. Si nous accomplissons notre vocation (quelle qu’elle soit), alors de retour dans le monde des âmes, nous verrons que nous sommes tous égaux et que nous l’avons toujours été.

Ceci étant posé, pourquoi alors sommes-nous (âmes) dispersés par-delà les terres et les mers depuis 4000 ans ? Pourquoi une âme juive se retrouve perdue à Rishikesh, en Inde, et une autre à Jérusalem, l’une en France, l’autre en Afrique du sud ? Pourquoi une se voit « encorporée » en 1350, et l’autre en 2020 ? Ces questions constituent là une transition introduisant notre second volet.

2) L’identité nationale

Avant d’évoquer les textes juifs se rapportant à l’identité nationale, faisons un bref rappel des grands pôles qui constituent, à l’extrême, les deux cultures-types traditionnelles. Les civilisations collectives où l’individu s’efface au profit d’un cadre plus large qui le dépasse (famille, clan, nation) et sa valeur appréciée au regard de sa contribution au projet collectif. Ce type d’organisation sociale porte en soi des vertus de responsabilité et solidarité en même temps que les germes d’une dérive autoritaire du pouvoir, qu’il soit national, local ou patriarcal.

A l’autre point du spectre, se situent les sociétés dites « libres » qui fondent le projet collectif sur le bien-être individuel. Dans cette perspective, le cadre national doit, en premier lieu, entretenir les conditions du développement individuel, quelle que soit l’entité envisagée (individus, agents économiques, etc.). Cette organisation collective là nécessite, pour se déployer, un régime démocratique (du moins officiellement…). Elle porte en elle toutes les faveurs offertes par la liberté, facilite l’exercice du libre-arbitre en même temps que, trop tourné vers lui-même, l’individu peut perdre le sens du collectif, et la perception de l’autre, avec au final le risque d’émergence d’une société égoïste, aux composantes individuelles tyranniques. Au devoir individuel face au collectif, répond la responsabilité individuelle dans un cadre collectif, à la possible oppression par l’ensemble s’oppose le risque de tyrannie d’une somme.

Les textes de la Tora entendent, eux, nous éclairer sur la raison d’être spirituelle des différentes Nations et Cultures.

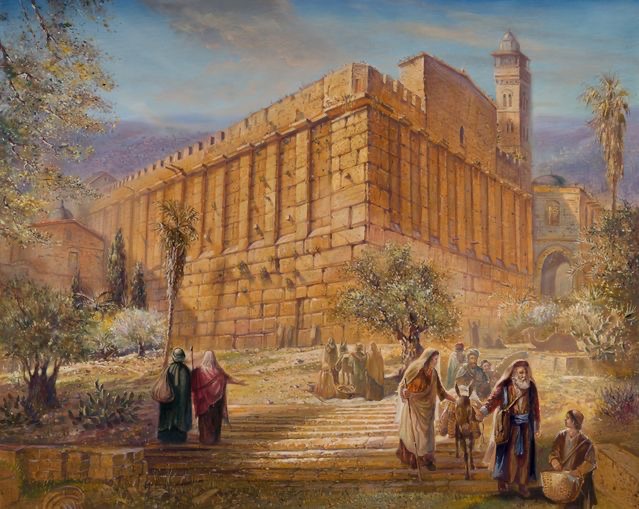

Dans la dimension spirituelle, on ne discerne que deux éléments. Le Créateur et la Création. L’Histoire du Monde commence par une relation parfaite entre l’homme (Adam) et Dieu. Cette relation peut être comparée à un diamant qui brille de ses 70 facettes. La Sainteté est présente dans chaque recoin de l’Univers. La faute originelle dégrada cette relation et le diamant se fragmenta en 70 morceaux. Chaque fragment représente une façon particulière et unique de se rapprocher de Dieu. Chaque nation hérita alors d’un de ces fragments et érigea une culture autour de cette forme de rapport avec le divin. Les juifs diasporiques empruntent donc les sentiers particuliers qui leur permettent d’aborder les textes et entrevoir le divin, ces sentiers prenant les formes des cultures environnantes.

Évidemment, cela nécessite une connaissance des trames de lecture des textes. Il ne s’agit pas de prendre une bible ou un traité de Talmud et tenter de l’interpréter en écoutant la Marseillaise, un bon verre de vin à la main…

Je me souviens quand, étudiant de yeshiva en Israël, un élève posait une question sur un passage de Guemara et que d’autres y proposaient de justes réponses. Nous étions alors collectivement capables de déterminer la provenance culturelle des retours, celle d’un français (parfois on devinait même la souche alsacienne…) ou d’un israélien. Si les réponses suivent une logique talmudique, elles peuvent toutes être justes.

Les nations se sont chacune sculptées un visage qui offre une relation et un chemin vers le Divin.

Le juif, en diaspora, est irrésistiblement pétri de la culture de son pays natal. Il est alors en mesure de rétablir une des facettes de ce diamant. Mieux une personne saisit et comprend cet enjeu, plus son enracinement à cette culture peut l’aider à se rapprocher de D…

L’identité nationale, sur le plan spirituel, n’est alors plus un choix, mais devient un devoir. Si nos âmes ont été implantées dans une nation qui n’est pas nôtre du point de vue historique et anthropologique, c’est pour restaurer et rapporter une de ces facettes du diamant qui, lui aussi, se trouve en diaspora. Plus encore, ce n’est qu’une fois toutes les facettes rendues à leur état et leur éclat initial que l’humanité atteindra son but ultime, la conscience de la présence de Dieu.

Propos recueillis par Dina Messica