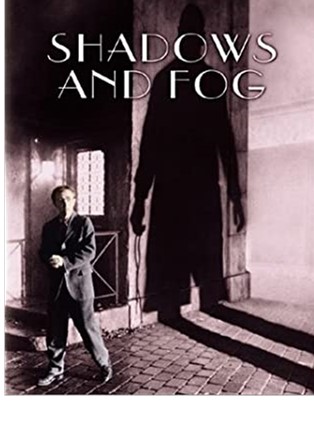

En 1991, Woody Allen, qui nous a tant fait rire, gagman de profession et collecteur de Witz, dans l’héritage de son ascendance, lui qui est né Konigsberg, de parents immigrés russo-autrichiens, dans un milieu qui parlait yiddish, hébreu et allemand et, enfant de Brooklyn, a fréquenté le heder dans ses jeunes années, change de registre et fait surgir des ombres inquiétantes sur une pellicule qui redécouvre le noir et blanc. Le titre de ce film qui en a dérouté plus d’un par le changement de ton avec tant de comédies de mœurs antérieures qui avaient fait de Woody l’humoriste numéro un du cinéma américain, renvoie à l’évidence à une autre expression à deux termes, Nacht und Nebel, dont Alain Resnais a fait, en 1956, son Nuit et Brouillard qui reste le témoignage cinématographique français le plus bouleversant sur la déportation et les camps d’extermination nazis en application du décret de ce nom édicté en 1941. Les Anglais, en s’y référant, disent Night and Fog, et l’on voit mieux ainsi l’allusion indirecte du cinéaste à la solution finale. On dit communément que ce film, dont la critique n’a pas su percer l’intention profonde, est un hommage aux maîtres de l’expressionnisme allemand, et certes, la dette envers Murnau (Nosferatu le vampire, 1922) et Fritz Lang (M le Maudit, 1931) est évidente.

Mais ce qui a été ni vu ni interprété c’est justement ce titre tellement révélateur des intentions du cinéaste qui, pour la première fois, entend parler de « son » peuple qui, dit-il dans le film, prie dans une langue étrangère (l’hébreu), et brosser le calvaire de la chasse aux Juifs et leur « extermination » ─ le mot est prononcé en toute fin du film. Tout comme, deux ans plus tard, avec le même souci, Steven Spielberg donnera son film le plus pathétiquement juif, La liste de Schindler (1993).

Nous avons là un Woody Allen, maître de l’ambiguïté et qui avance masqué (d’où l’incompréhension quasi générale de la critique qui s’est contentée ici et là de grappiller quelques bons mots – au demeurant à la tonalité grinçante, comme de dire à la femme qui s’inquiète de voir Kleinman égorgé par le tueur : pas de souci, il n’égorge pas, il étrangle !) qui tourne résolument le dos au gagman qu’il fut en tournant un film plus noir que blanc et dans un fog permanent qui communique au cinéphile une angoisse soutenue. Alors d’entrée de jeu le cinéaste abat les cartes en ouvrant sa quatrième séquence sur une roulotte de cirque où le clown (John Malkowich) dit à sa compagne (Mia Farrow) qu’il ne réussit plus à faire rire et que les spectateurs ne rient plus à ses blagues. C’est ce qu’on appelle une mise en abyme, puisque la réplique s’entend sur les deux plans : celui du film ici présenté et celui de l’œuvre antérieure du cinéaste. Le cirque d’un côté, qui est le monde de l’illusion, et de l’autre la rue où sévit un tueur en série ─ the Strangler ─ que le quartier entend pourchasser en doublant la police incompétente et en créant pour cela une milice punitive. Kleinman (« le petit homme ») le protagoniste (Woody Allen), dans un début calqué sur les premières pages du Procès, de Kafka, est tiré de son lit et de son sommeil ─ et sans doute faut-il comprendre aussi que tout le film rapporte un cauchemar ─ pour rejoindre les miliciens et participer à leur plan. Sauf qu’au lieu d’être persécuteur, il s’aperçoit vite qu’il est surveillé de partout, fiché et persécuté : c’est lui qui fuit, la terreur au ventre, tandis que, de son côté, Mia Farrow a quitté son mari, clown volage, pour errer dans les rues sombres avec sa petite valise. La randonnée nocturne des deux personnages, dans sa réitération cauchemardesque, fonde toute l’intrigue du film qui se ramène à « la chasse à la bête ». À trois reprises Woody, aussi désarçonné que le Monsieur K du Procès de Kafka et aussi maltraité que la cloporte de La Métamorphose, se fait traiter de worm (ver) et de vermin, et nous entendons même, la troisième fois, l’employé de bureau, son rival, lui dire que les gens comme lui sont voués à « l’extermination ». Et à trois reprises, Kleinman est interpellé sur sa croyance en God : « Comment voulez-vous que j’ai foi en Lui alors que je n’ai même pas foi en mon existence ? »

Son moi lui échappe, tout comme ce monde qui l’entoure et cette histoire. Il est petit, aussi petit que Monsieur K (Anthony Perkins), dans Le Procès (1962) filmé par Orson Welles. Petit et lâche, toujours craintif, l’air égaré, marchant à petits pas et se retournant toujours dans la rue ténébreuse.

Notons également l’allusion éventuelle au Monsieur Klein (1976), de Joseph Losey, auquel renvoie probablement le nom Kleinman, et qui est aussi l’histoire d’une persécution aboutissant à la rafle du Vel d’Hiv.

On sait, par ailleurs, que dans maints films, pour empreints de judaïsme qu’ils soient, avec tous les Witz yiddish de la mémoire de l’auteur, le cinéaste provocateur et rebelle feint d’être athée : ce qui ne l’empêche pas, dans Prends l’oseille et tire-toi (Take the Money and Run, 1969), détenu en prison et se rendant à la chapelle, pleine de crucifix, de se balancer en priant comme un vrai Juif du Bronx, davenen, daven…

Et voilà qu’une liste de coupables est établie, à laquelle on ajoute Kleinman ; tout comme on vient d’arrêter la famille Mintz, alors que le père, dit le protagoniste, est un honnête circonciseur (mohel). Tout est juif dans ce film, accompagné par la belle musique de Kurt Weill, dont le père était hazan à Dessau en Allemagne (par ailleurs ville natale de Moses Mendelssohn, l’illustre philosophe des Lumières), et qui, pénétré d’airs de Shoul et de klezmer, donna au XXe siècle l’un de ses chefs d’œuvre musicaux avec L’Opéra de quat’sous (1928) ; on retiendra, par ailleurs, et cela justifie pleinement que Shadows and Fog soit rythmé par sa musique, que Kurt Weill composa en 1943 un spectacle musical intitulé We Will Never Die (Nous ne mourrons jamais), qui traite de la situation des Juifs dans l’Europe hitlérienne. Le film est en plein dedans et l’on entendra longtemps Kleinman insister et crier : ils ne sont pas coupables, ils ne sont coupables de rien. Mais la milice est là ─ nazis, SS, gestapo… ─ et tous les Juifs seront embarqués, tandis que l’étrangleur serre son lacet sur le cou du médecin légiste qui cherche désespérément, dans son autopsie des cadavres « où finit la folie et où commence la haine ».

© Albert Bensoussan

Publié par brzustowski dans https://terre-des-juifs.com/

Ce site traite de l’actualité et des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, de la société israélienne et de la diaspora juive

Poster un Commentaire