Malgré le rôle de premier ordre qu’il a joué auprès des principaux penseurs juifs du 20e, l’itinéraire de ce savant lituanien vient seulement d’être reconstitué.

Joseph Gottfarstein dont le nom signifie en yiddish « comprendre Dieu » fait partie de ces savants russes polyglottes aux savoirs sacrés et profanes encyclopédiques. Malgré leur érudition, ils vécurent une vie de misère, recherchant sans cesse de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Il est vrai que longtemps savoir et argent n’ont pas fait pas bon ménage. Gottfarstein n’échappe pas à la règle. Élèves d’écoles religieuses, ils passèrent également par l’université, ce qui leur permit de combiner une double culture. Il n’était pas rare qu’ils maîtrisent une dizaine de langues.

La biographie de Gottfarstein rejoint, sans se confondre pour autant, celle d’autres grandes figures de l’École de pensée juive de Paris comme Jacob Gordin, Chouchani ou Emmanuel Levinas, issus de la même Zone de Résidence. Sa fréquentation des cercles de réflexion juifs berlinois avant-guerre et juifs russes à la Libération à Paris — souvent les mêmes inspirés par le Kabbaliste Oskar Goldberg — aide à situer l’inspiration de sa réflexion.

L’itinéraire de Gottfarstein, totalement oublié, est éclairé par le témoignage de son fils unique, Samuel, et des archives qu’il a déposées au Centre de documentation juive contemporaine à Paris.

Polyglotte à une échelle impressionnante, Joseph Gottfarstein maniait le yiddish, l’hébreu, le français, le russe, le lituanien et l’allemand, pour les langues qu’il utilisait le plus, tandis que le polonais, et l’anglais apparaissaient plus rarement dans ses écrits. Quant aux lieux qu’il a traversés, la France, la Suisse, Israël, les États-Unis, la Lituanie, la Pologne et l’Allemagne, étaient les plus fréquemment évoqués. La Shoah, le judaïsme et la Kabbale représentaient ces deux domaines d’études majeurs, considérés dans leurs multiples manifestations et contextes, à travers l’histoire, la littérature et le folklore, notamment.

L’historien, philologue, philosophe, auteur, traducteur et journaliste Yoysef Gottfarsteyn (Joseph Gottfarstein) vit le jour le 25 décembre 1903, à Pren (Prienai), un shtetl situé au nord de la ville de Marijanpole, chef de lieu de région du sud de la Lituanie. Son père Movsha-Chaïm, commerçant, était né le 7 mai 1864 au même lieu-dit. À la saison douce, son père travaillait dans des vergers et l’hiver venu, vendait des fruits en faisant du porte-à-porte. La plupart du temps, il était donc loin de son foyer. Sa mère, Mariasha-Léah née Piatz en 1874 à Kaunas, toujours en Lituanie, était sa seconde épouse. De leur union naîtront deux enfants, Beile en 1900 et Joseph, trois années plus tard.

Issu d’une famille modeste et pieuse, le fils étudia au heder puis fut envoyé après sa bar-mitsva à la yeshiva à Slobodka. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il s’éloigna du monde orthodoxe et entama ses études secondaires à l’« Hebrew gymnasium » de Kovno. Puis, diplômé du séminaire d’enseignement yiddish de Kovno en 1918-1919, il se préparait à l’enseignement. Yoysef G. étudia également la musique au conservatoire local, s’initiant au violon qu’il finit par pratiquer en amateur.

Dès l’âge de 19 ans, en 1922, il débuta son œuvre poétique à Kovno. Dans cette ville qui fut aussi celle de naissance d’Emmanuel Levinas, il publia des fragments d’un poème dramatique intitulé Farzeenish (Monstre) dans lequel il exprima les fondements du conflit humain entre le bien et le mal, inspiré des sources de la tradition juive. À cette époque, devenu journaliste, il collabora au Yidishe teatraler tsaytshrift, un périodique de théâtre yiddish ainsi qu’à la presse quotidienne yiddish de Lituanie. Ses articles portaient sur la littérature, le théâtre et l’art.

Bien que Joseph Gottfarstein n’ait jamais appartenu à un parti politique, il sympathisa avec le mouvement anarchiste. Et pour des raisons politiques, il quitta le pays en 1923 pour rejoindre Berlin, où il étudia la philosophie à l’université — comme le philosophe letton Jacob Gordin — et, surtout, fréquenta les milieux littéraires juifs et anarchistes. Il devint rédacteur en chef de la publication Die Tsvelve (Les Douze), écrivit dans la revue Di Vispe (L’île), et des revues d’avant-garde allemandes. En 1924, Gottfarstein contribua au comité de rédaction, avec notamment Theodor Plievier, d’une revue de langue allemande. Il écrivait également des contes, des articles de fond, des articles et des essais en yiddish pour des périodiques germaniques et français.

À Berlin toujours, il fit une rencontre intellectuelle qui marqua sa vie et son œuvre : celle du médecin et philosophe, hébraïsant de formation, Oskar Goldberg (1885-1952) dont l’œuvre principale Die Wirklichkeit der Hebräer (La réalité des Hébreux) fut écrite en 1925. Dans le centre berlinois, haut-lieu de la culture juive, Oskar Goldberg anima et participa à la création de clubs de philosophie, de théologie et de littérature auxquels Joseph participa.

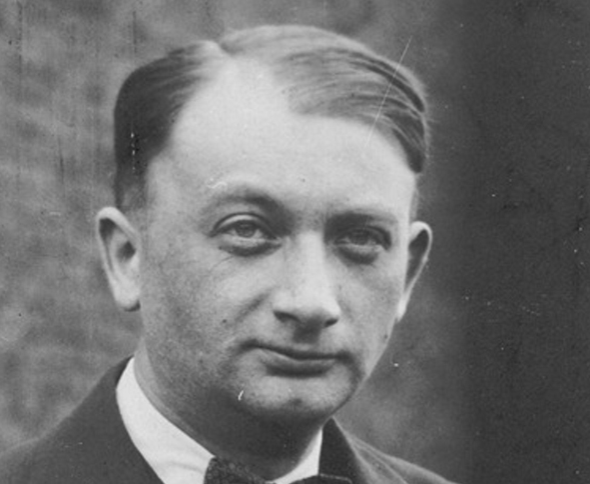

À partir de 1926, Joseph Gottfarstein s’installa à Paris où il devint un membre actif de la yiddishkeyt, poursuivant son œuvre poétique et de fiction, et vivant de ses traductions. Il y demeura jusqu’au 19 décembre 1942. À cette époque, il fut même directeur d’un studio de théâtre juif. Il fut également le correspondant parisien de Di prese (La presse) à Buenos Aires et de Folksblatt (Journal populaire) à Kovno entre 1930 et 1935. Sa collaboration à la revue Groupement d’études et d’information “Races et racisme” est confirmée en qualité de traducteur et de secrétaire de rédaction de sa création en 1937 jusqu’au début de la Deuxième Guerre mondiale. Le journaliste et traducteur poursuivit sa fréquentation d’Oskar Goldberg, arrivé à Paris en 1932, le considérant comme un maître. À Paris, J. Gottfarstein fréquenta l’écrivain autrichien Joseph Moses Roth. (Crédit : DR)

À Paris, J. Gottfarstein fréquenta l’écrivain autrichien Joseph Moses Roth. (Crédit : DR)

Un autre homme de lettres l’inspira. Toujours dans l’entre-deux-guerres dans la capitale française, l’érudit lituanien fréquenta de manière quasiment quotidienne l’écrivain autrichien Joseph Moses Roth (1894-1939), exilé à Paris depuis 1934. Son roman le plus célèbre est La Marche de Radetzky, qui retrace la chute de l’Empire austro-hongrois et la désintégration de la société autrichienne à travers les trois dernières générations de la famille von Trotta. Inspiré de sa vie, l’ensemble de ses écrits portent un regard aigu sur les ultimes vestiges d’une Mitteleuropa qui ne survivra pas à l’avènement du 20e siècle, tels les villages du Yiddishland. Joseph Roth est né dans la petite ville galicienne de Brody, majoritairement juive, qui appartenait alors à l’Empire austro-hongrois. Son père, Nahum Roth, était d’un milieu hassidique orthodoxe et son grand-père maternel était rabbin. Les archives de Joseph Gottfarstein présentent sa correspondance avec Joseph Roth et une traduction en yiddish non publiée de son Hôtel Savoy.

Dans une lettre du 19 mars 1936 avec Stefan Zweig, qui le soutint financièrement, Joseph Roth cite son « ami dévoué » : « J’ai laissé ma femme quelque temps chez Gottfarstein. Il habite un quartier pauvre, le quartier Saint-Martin, elle verra de ses propres yeux comment Gottfarstein vit et comment jour après jour il mène un combat insensé pour survivre avec 10 francs en poche. C’est un être noble. Son amie est Polonaise, elle est vraiment quelqu’un de bien. »

Le sang des enfants, un projet de livre de Gottfarstein de 1939 « sur les persécutions atroces infligées aux enfants juifs en Allemagne » est d’ailleurs préfacé par l’écrivain Joseph Roth. En raison du contexte politique, il n’a jamais paru. Joseph Gottfarstein assista à l’enterrement dans le cimetière de Thiais de Roth — malade, alcoolique et sans argent — disparu le 27 mai 1939 à Paris alors qu’il n’avait que 44 ans. Il en fut très peiné et prononça le kaddish, la prière d’usage destinée aux morts pour la sanctification du Nom de Dieu.

En 1939, à Paris, Joseph épousa la lettrée Sophie Gottfarstein, née Zofia Abrahamer à Cracovie en Pologne d’où elle était licenciée en français et en allemand de l’université. De leur union, naîtra un fils unique, Samuel Haïm, né à Paris le 31 décembre 1939. Ce dernier fut naturalisé français le 11 février 1942 à Paris sous le numéro 12 724. Joseph et Sophie étaient alors « titulaires de cartes d’identité régulières ».

Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, la famille se réfugia au Mont-Dore (Puy-de-Dôme), puis, sous la menace d’être arrêté à cause de son ancienne activité anti-hitlérienne, ils partirent pour Marseille. Ils passèrent l’année 1942 à Grenades dans le Gard.

La famille s’exila en Suisse à partir du 19 décembre 1942. Les conditions de vie étaient alors pénibles pour la famille Gottfarstein qui fut internée dans des camps de travail, avec le père d’un côté et son épouse et son fils de l’autre. Ils bénéficièrent du soutien matériel et de l’assistance offerts par les œuvres de secours juives et les comités d’aide internationaux opérant en Suisse dont l’American Jewish Joint Distribution Committee ou « Joint » et l’Œuvre de secours à l’enfance, l’OSE. On trouve des documents sur leur passage dans le camp de travail des réfugiés civils de Champéry (Valais) en mai 1943, puis à Moehlin en décembre 1943 et janvier 1944, et enfin à Serneus qu’ils quittèrent le 15 juin 1944. La famille fut ensuite hébergée à Bern chez les Haldi, avant de recevoir le permis d’autorisation, en février 1945, pour s’installer dans un pavillon en location à Genève au 10 avenue de l’Amandolier. Elle y restera du 1er mars 1945 jusqu’au 31 octobre 1946 après avoir obtenu l’autorisation de retourner à Paris et un voyage de préparation de Joseph. Samuel fréquentait l’école à Genève. L’OSE leur envoyait également des colis, de l’argent et des livres ainsi que les parents de Sofia.

Malgré une vie de misère, l’homme de lettres poursuivit ses activités intellectuelles. À Genève, en 1944, Joseph devint l’auteur d’un livre en allemand qu’il traduira plus tard en français sous le nom de L’école du meurtre (1946) publié par « La Baconnière » à Neufchâtel. Ce travail était une histoire de l’école germanique jusqu’à l’époque hitlérienne. En avril 1944, Sophie appartenait au Comité des intellectuels de Genève qui lui permettait de recevoir quelques subsides. En décembre 1945, Joseph sollicitait une autorisation de la section des étrangers du Département fédéral de justice et de police pour assister en tant que journaliste au 22e Congrès sioniste réuni à Bâle du 9 au 24 décembre 1945. L’accès lui sera d’abord refusé, puis finalement accepté.

La majorité de sa famille périt en Lituanie sous les balles des Einsatzgruppen, les unités spéciales de la Police de sécurité et des services nazis de renseignement.

Après la guerre, Gottfarstein revint à Paris où il fut correspondant ou pigiste, multipliant les collaborations pour la presse yiddish internationale. Dès son arrivée, il devint ainsi un des contributeurs d’Unzer vort (Notre parole) et de Kioum (Survivre). Après la mort de Yisroel Efroykin, il édita son œuvre. Le YIVO, l’Institute for Jewish Research basée à New York lui proposa même de l’engager, ce qu’il refusa pour des raisons familiales. Collaborateur attitré de l’hebdomadaire Notre chemin, organe central du « Mizrahi », « Hapoël Hamizrahi » en Europe, il se rendit en Israël pour y faire un travail littéraire et journalistique. À cette époque, ses Lettres de Paris furent publiées en hébreu dans la presse israélienne.

En 1957, son œuvre s’était enrichie de nouveaux titres : des extraits de son Histoire de la civilisation hébraïque furent publiés dans la revue Chvivim à Paris. La légitimation du judaïsme parut dans la revue littéraire Kiyoum dans une édition séparée ; une large étude sur le Folklore du judaïsme lituanien devait paraître en Israël dans Yahadout Lita ; ainsi que plusieurs essais dans des revues juives, françaises et allemandes. À cette date, il résidait à Saint-Maur-des-Fossés, au 71 quai du Port-au-Fouarre. Il restait dans une situation financière très précaire.

En octobre 1955, il se rendit en Israël durant lequel il rédigea un journal de voyage en yiddish.

En 1962, il écrivait dans un élan du cœur traduisant son sionisme : « Étant donné que la vie d’un Juif authentique, et pour ainsi dire intégral, que je crois, que j’espère du moins — être —, ne vaut pas la peine d’être vécue, j’ai renoncé depuis bien longtemps de compter, et mes activités, et mes années, elles sont toutes comme nulles et non avenues à mes yeux. J’espère bientôt m’installer en Israël, et seulement là, je verrai ce qui reste valable dans mon activité littéraire ou purement existentielle, et ce qu’il faudra rejeter ». Il n’ira pas s’installer en Eretz Israel. Mais M. Gottfarstein s’y rendait souvent pour des motifs professionnels. Il participa au sixième Congrès mondial d’études juives organisé à Jérusalem en septembre 1972 avec Moche Catane, Yohanan Cohen-Yachar, André Neher, Colette Sirat, Gérard Nahaon, Élisabeth Revel, Gabrielle Sed-Rajna, Haïm Sephira pour n’en citer que quelques-uns. Ce congrès portait le projet de l’édition d’une nouvelle Gallia Judaïca publiée à Tel Aviv en Israël dont Joseph Gottfarstein signa une entrée sur « Le folklore et l’humour juif en Lituanie ».

Son rapport à la religion n’a cessé de se modifier tout au long de sa vie. Judith Friedlander écrit : « Bien que Joseph Gottfarstein ait cessé de pratiquer le judaïsme à Kovno au début des années 1920, il n’a jamais perdu tout intérêt à étudier les textes religieux. Ses origines lituaniennes lui avaient appris, dit-il, que l’on n’avait pas à obéir à la loi pour étudier le Talmud sérieusement. » (Vilna on the Seine, Yale university Press, p. 158) D’ailleurs, dans un livre, son ami Richard Marienstras dépeint le personnage d’Edelstein, inspiré de Joseph Gottfarstein qui « parsème sa conversation de commentaires extrêmement érudits », le stupéfia par

« l’ampleur de ses connaissances », lesquelles « couvraient tous les domaines possibles, y compris les traditions mystérieuses et quelque peu magiques du Zohar, les deux Talmuds, le hassidisme et la doctrine des Gnostiques. »

Son lien avec le kabbaliste Oskar Goldberg rapprocha Gottfarstein de l’intellectuelle juive russe Olga Katunal, et des universitaires Emmanuel Rais et Emmanuel Levyne. Comme en témoignent les archives de Gottfarstein, la kabbale fit partie de ces matériaux de recherche. Il a rédigé une anthologie consacrée aux textes principaux de la mystique juive (Traité des Palais, Livre de l’Intuition, Livre des Visions Nocturnes, Livre des Métempsychoses, Livre de la Création et ses commentaires par Saadia Gaon et Nahmanide, Livre de la Disposition Divine, Traité de l’Émanation, extraits des œuvres de Moshe Cordovero) ainsi qu’une traduction française de La Couronne de la Royauté, un poème de Salomon Ibn Gabirol.

Parmi les travaux de traduction menés par Joseph Gottfarstein et restés non publiés ou inachevés, on note une anthologie consacrée aux apologues de Rabbi Nahman de Bratzlav (Contes, Fables et apologues, Prières, Rêves, Torot et Sihot, Étincelles, Bribes). Aux traductions des textes s’additionnent des essais introductifs consacrés à ce penseur hassidique et à son courant mystique. Et ce n’est pas un hasard si Le Bahir. Le livre de la clarté a été sa dernière traduction de l’hébreu et de l’araméen avant sa disparition en 1980, le premier livre de la littérature cabalistique. Après la mort d’Oskar Goldberg, Gottfarstein présenta dans de nombreux cours privés à Paris la pensée « originale » de son mentor. Une nouvelle signée J. Gottfarstein dans la presse yiddish. (Crédit : Sandrine Szwarc/DR)

Une nouvelle signée J. Gottfarstein dans la presse yiddish. (Crédit : Sandrine Szwarc/DR)

Polyglotte, sa production offre un riche éventail de travaux de traduction menés tout au long de sa vie (Sholem Aleikhem, Isaac Leib Peretz, Manès Sperber, Heinrich Riegner, Abraham Sutzkever, Rivka Kviatkovsky, Mordechai Gebirtig, etc.) Ceux-ci comprennent notamment ses versions françaises de la littérature yiddish. Plusieurs de ses traductions de classiques de la littérature yiddish qu’il accompagnait d’un appareil de notes impressionnantes, ont paru aux éditions Albin Michel : Le tailleur ensorcelé et autres contes de Cholem Aleichem (1960), Métamorphose d’une mélodie et autres contes et récits d’Isaac-Leib Peretz (1977). Il a traduit en français un certain nombre de contes hassidiques de Y. L. Peretz dont Métamorphose d’une mélodie. Chez Plon, il a signé la traduction des Œuvres choisies de Yitskhok-Leybush Peretz (Fondation L. Hersch, Genève, 1961). De manière ponctuelle, aux traductions des textes s’additionnent des essais introductifs consacrés aux auteurs et aux courants littéraires concernés.

Gottfarstein offrit, à qui le sollicitait, son assistance en tant que réviseur du yiddish et expert hébraïste. Ce fut le cas pour l’écrivain juif autrichien Joseph Roth ou le poète yiddish Daniel Charney, le psychiatre Henri Baruk, la traductrice Irène Kanfer ou encore le romancier yiddish Jacques Burstein-Finer, mais aussi des grandes figures de l’École de pensée juive de Paris comme Edmond Fleg, les époux Neher, Léon Askenazi ou Éliane Amado Lévy-Valensi.

Ainsi dans une lettre qu’Éliane Amado Lévy-Valensi, la philosophe et psychanalyste, lui écrivit en hébreu et français, elle notait : « Je fais des progrès, mais plutôt dans le sens de la version que dans celui du thème. Quant à l’orthographe [voir plus haut] je cherche tous mes mots dans le dictionnaire ! ». Des missives d’Edmond Fleg éclairent l’importance de Joseph Gottfarstein dans son œuvre, précieux conseiller et son correcteur-traducteur de ses textes en hébreu. Ce fut le cas aussi pour Léon Askenazi avec qui l’émulation était également réciproque. Et cette demande d’aide de Renée Neher concernant l’histoire des Juifs en Russie après la Révolution d’Octobre : « Sachant que vous êtes particulièrement qualifié pour m’aider dans ce travail, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir m’apporter votre aide et je vous en remercie d’avance ».

Entre 1939 et 1979, sa correspondance montre ainsi ses liens avec plus de cent vingt collègues et amis de France, Suisse, États-Unis et Israël (dont beaucoup d’expatriés juifs lituaniens) dont Éliane Amado Lévy-Valensi, Léon Askenazi, Henri Baruk, Eduard Broczyner, Arnost Ehrman, Edmond Fleg, Israël Kaplan, Olga Katunal, Berl et Malka Locker, Yudel Mark, Eugène Minkowski, Soma Morgenstern, R. Élie Munk, André et Renée Neher, Miriam Novitch, Léon Poliakov, Isaac Pougatch, Leib Rochmann Gershom Scholem, David Shahar, Genia Silkes, Manès Sperber, Avrahm Suztkever, Anna Waisman, et Simon Wiesenthal, et tant d’autres personnalités renommées.

Joseph Gottfarstein poursuivit son œuvre et participa au renouveau de la pensée juive en France dans l’ombre et pourtant de manière notable. Il écrivit divers ouvrages sur la culture, la langue et la littérature juives, s’intéressa à l’histoire des Juifs d’Europe, de la Shoah, aux études juives, et à la Kabbale, l’antisémitisme et la question raciale, la jeunesse hitlérienne, les œuvres de secours aux enfants, la résistance juive et les procès d’après-guerre… Autant de sujets sur lesquels il amassa beaucoup de documentation et commença parfois même des écrits.

Dans la capitale française, il développa son œuvre personnelle : Legitimatsye fun yidishkeyt (Legitimating Jewishness). Dans Shevivim (Paris, 1955), il traduisit en hébreu son essai en français sur l’essence de la civilisation juive. Devenu directeur de la programmation culturelle la Fédération des sociétés juives de France, il fut chargé de cours de littérature yiddish à leur Université Populaire entre les années 1950 et 1960. Pendant toutes ces années, il a utilisé plusieurs noms de plume dont Y. G-n, Y. Kador, Y. Anshl et Y. Malbin, entre autres.

Par ailleurs, il hébergea un moment l’insaisissable savant Chouchani avec lequel il passait des nuits à partager leur savoir sacré et profane.

Joseph Gottfarstein disparut en 1980 à Paris. Il repose au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem et laisse un nombre important d’écrits sous forme de brouillons ou de manuscrits, rédigés en français, yiddish, hébreu ou allemand qui mériteraient d’être sortis de l’oubli dans lequel ils sont plongés.

Finalement, il ira bien en Eretz Israël.

© Sandrine Szwarc

Sandrine Szwarc est historienne et journaliste française. Elle a publié notamment Eliane Amado Lévy-Valensi Itinéraires, Hermann Editions, Hr. Hors Collec.

La saga de Josef Gottfarstein historien , personnage à la vie extraordinairement riche dans sa culture juive , le yiddish de ses origines, je vais essayer de me procurer au moins un de ses ouvrages. Merci à Sandrine Szwarc de nous avoir parlé de cet homme passionnant.

Joseph Gottfarsteyn was BORN on 25 december (1903)

and Emmanuel Levinas DIED on 25 december (1995)

No one – not even Chouchani? – was able to explain this coincidence.

It will remain a mystery for ever ;0)

Greetings from The Netherlands,

Hans van Niekerk