Albert Bensoussan « Tous les hommes sont juifs ! » Une lecture de Bernard Malamud

Bernard Malamud est, avec Saul Bellow, la figure majeure de ce qu’on a appelé le « roman juif » américain. Né à Brooklyn, fils d’immigrés russes du shtetl, il a nourri sa féconde œuvre romanesque — qui influencera notablement son disciple Philip Roth, autre grand nom de cette triade — non seulement de ces immigrants juifs de la première et seconde génération, mais aussi de ceux qui les ont précédés, les Juifs du shtetl et du ghetto dont L’homme de Kiev dresse le pitoyable portrait. Ici, nous avons les pogroms et l’implacable antisémitisme russe, et là, à New York, la vie problématique des Juifs venus d’Europe de l’Est, partagés entre tradition et modernité, entre fidélité et trahison, entre anglais et yiddish — ce dont témoigna le journal new-yorkais Forverts פארוערטס, prononciation yiddishisante de Forward (« En avant »), auquel collabora Isaac Baschevis Singer ─, dont la juste image fut donnée à l’écran dans Hester Street.

Dans ce film de Joan Micklin Silver (1975), mêlant l’anglais et le yiddish, l’épouse polonaise rejoignant Yankle son époux, venu en avant-coureur à New York, et vite assimilé — se faisant appeler Jake, il a coupé ses peyotes et fait le joli cœur devant sa future shikse —, divorce de ce dernier pour épouser un Juif traditionnaliste, fidèle au shtetl des origines, et qui est un melamed, un pieux enseignant du judaïsme. Et melamed מלמד est justement le patronyme de Malamud.

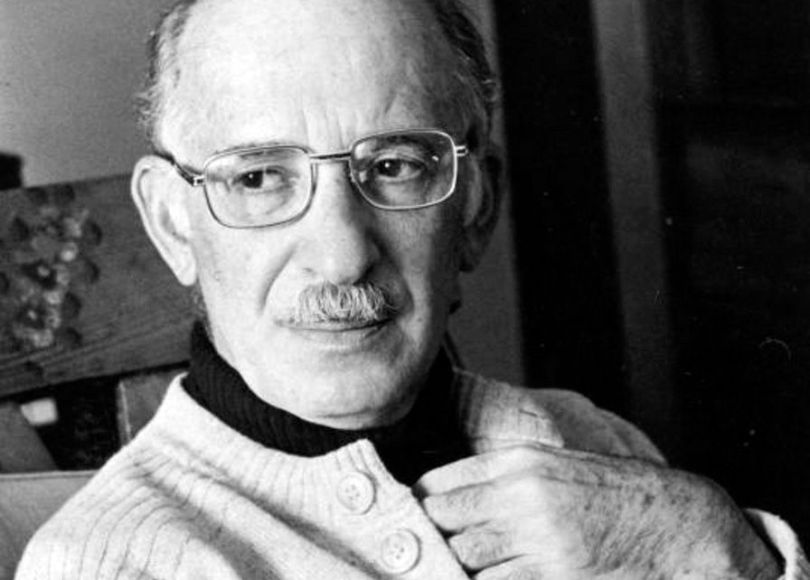

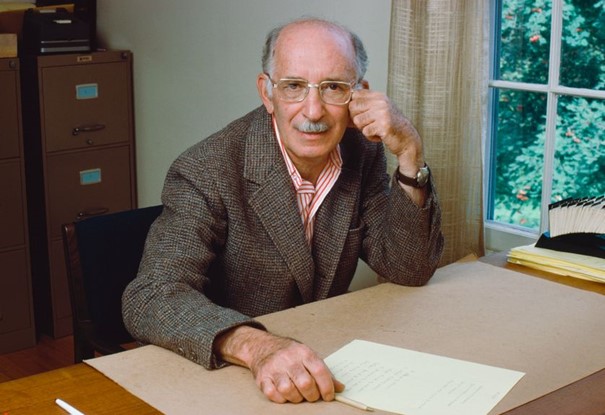

En publiant en 2019, une année après sa disparition, la somme critique de Philip Roth, Pourquoi écrire ? (Why Write ? traduit par Lazare Bitoun, Michel et Philippe Jaworski et Josée Kamoun), Folio nous remet en mémoire l’un des maîtres — injustement oublié — de ce qu’on a appelé le « Roman juif américain » (Rachel Ertel lui consacra l’essai : Le Roman juif américain, une écriture minoritaire) ou, de façon plus restrictive, « l’École juive de New York » : Bernard Malamud (1914-1986), enfant de Brooklyn, ami et rival de Saul Bellow, dont les disciples se nomment Philip Roth — qui le qualifiait tantôt de « bateleur exubérant », tantôt de « chroniqueur mélancolique du besoin » —, Jonathan Safran Foer — préfacier lumineux de L’Homme de Kiev — ou Paul Auster, belles voix et persistant magistère. Les éditions Rivages, par la grâce de Nathalie Zberro, ont entrepris de rééditer, dans une traduction souvent révisée ou nouvelle, une grande part de cette œuvre, les romans Le Meilleur, Le Commis, L’Homme de Kiev, les nouvelles du Tonneau magique (traduction nouvelle de Josée Kamoun) et Les Idiots d’abord.

Le tonneau magique rassemble treize petits récits qui projettent sur la page le destin de ces rescapés de la destruction du Yiddishland. Avec au centre la définition de l’être juif. Emblématique, à cet égard, est le personnage de « La dame du lac » : un jeune homme quitte l’Amérique pour l’Europe afin de connaître le monde et là, se dépouille de son identité : Levin — le même protagoniste du seul roman comique de Malamud, Une nouvelle vie — choisit la liberté et signe le registre de l’hôtel italien où il vit sa villégiature en adoptant le nom de Freeman, « homme libre ». Mais qu’est-ce que cet afflux d’air libre sinon une contrainte nouvelle qui va contrarier son destin et faire avorter tous ses rêves ? Il rencontre là, dans cette île au large de Naples, celle qu’il pense être la femme de sa vie, une ravissante jeune fille qui, d’emblée, lui demande s’il est juif, et lui, bien sûr, de nier ce qu’il croit devoir l’accabler, comme elle accablait cet « homme de Kiev » qui, pour avoir déguisé son appartenance à la « race maudite » se retrouve en prison où la descente aux enfers le conduit inéluctablement à l’anéantissement. Et le jeune Levin travesti découvrira enfin que cette belle demoiselle est, en fait, une rescapée des camps — sa poitrine est tatouée d’ignominie juive — qui ne saurait s’unir qu’à quelqu’un partageant son destin de réprouvée ; et voilà l’homme libre, piégé par son mensonge, prisonnier de ses habits d’emprunt, s’en retournant Gros-Jean comme devant. Ce que Malamud entend illustrer par ce récit parabolique c’est l’être inauthentique, tel que le ressassera le courant existentialiste. Même si l’on est juif, martèle Malamud, il faut s’assumer, car, de toute façon, l’existence nous en fait obligation, faute de quoi c’est la chute au sens camusien : l’homme doit-il refuser d’être ce qu’il est ? — l’homme ou la femme, et la grande Cynthia Ozick le dit et le prouve pareillement dans Les Papiers de Puttermesser. Les héros de Malamud, pétris de honte, de culpabilité ou de névrose juive — mais comment ne pas les comprendre, à la lumière des persécutions ? — sont tous des ratés parce qu’inaccomplis. Au dernier temps de ces nouvelles, celle qui porte justement le titre de « Tonneau magique », le jeune homme, égaré — empêtré ? — par les photos de « femme de sa vie » qu’exhibe pour lui le marieur — un chadkhan des plus minables et un misérable arpenteur de shtetl —, trouvera enfin la carte maîtresse, son étoile polaire, justement prénommée Stella, mais c’est une fille des rues, « vêtue de blanc, avec des chaussures rouges » et débordant « d’une innocence désespérée » : c’est elle, l‘asphalteuse, qui le rachètera de toutes ses erreurs, car après tout, quelle que soit la fange qui l’entoure, malgré les masques et en dépit des trahisons, l’amour est toujours la voie du ciel, du septième ciel.

Abordons Les idiots d’abord (traduit de l’anglais par G. & S. Lalène, édition révisée par Patricia Duez, Rivages, 2019, 270 p., 22€) et ses douze nouvelles.

On connaît le cri « les femmes et les enfants d’abord », lancé au moment du naufrage. C’est justement d’un naufrage d’un autre type que parle ce livre. Sauf que l’enfant qui « parle » en premier est un « idiot » que son père veut expédier à San Francisco chez son oncle qui en prendra soin, car lui est à bout de misère. C’est un de ces personnages malamudiens « en éternelle souffrance », selon Philip Roth. Le récit s’ouvre sur l’errance de Mendel traînant « imbécile » d’Isaac par une nuit glaciale en quête de l’argent nécessaire au billet de train salvateur ; mais où trouver l’humanité solidaire ? Le bienfaiteur patenté de la communauté refuse d’allouer ces misérables trente-cinq dollars car, n’est-ce pas ? il ne donne « qu’aux œuvres » ; le prêteur sur gages rachète à vil prix sa montre ; mais, tout de même, un rabbin charitable lui remet son caftan neuf doublé de précieuse fourrure qui lui permet de réunir la somme ; mais encore faut-il vaincre à la gare la méchanceté du poinçonneur qui, prétendant que le départ du train est imminent, essaie de lui barrer la route : c’est alors que la détresse extrême puise en elle-même assez de rage pour forcer les grilles du salut : l’enfant aura son train et sera sauvé au paradis californien. Philip Roth n’hésite pas à invoquer ici « les héros accablés de misère » de Beckett, auquel l’apparie son « monde de dénuement et de douleur ». La force du dialogue, la couleur des mots ôtent, néanmoins, tout caractère misérabiliste à ce premier récit. Qui prélude à la galerie des migrants faméliques à la dégaine de Charlot : glorieux au Mitteleuropa dont les chassèrent pogroms et persécutions, ils ne trouvent pas fortune sur la terre promise de l’Amérique. Ces pages sont pleines de traîne-savates promis à la ruine, tels ces épiciers en faillite — à l’instar du propre père du romancier — qui nourrissent les pages du Commis, roman dostoïevskien de la rédemption où le propre artisan de la ruine, l’agresseur du boutiquier, entre à son service et redresse la barre, tout en s’éprenant, au-delà de la compassion, de sa fille, car l’amour seul ouvre la voie au salut ; un amour fou qui le conduira à se faire circoncire afin de rejoindre dans sa foi celle qu’il aime. Et c’est la passion amoureuse, qu’on l’appelle tendresse de pitié ou dérèglement des sens, qui anime cette écriture.

D’où les pages les plus drôles de ce livre, comme cette « Nature morte » qui voit un peintre américain et juif — personnage récurrent des Portraits de Fidelman, précédent recueil de nouvelles — tenter d’obtenir les faveurs de sa belle logeuse, une Italienne qui , sans être une pin-up, a tout de même un sex-appeal dépaysant qui fait succomber l’artiste, « friand de beauté exotique » :

La pittrice, une jeune femme mince, presque maigre, très agitée, la voix haut perchée, des cheveux noirs, courts et ébouriffés, une bouche violette, des yeux fiévreux, un cou tendu, des hanches étroites et des seins qui pointaient, sans être vraiment belle, n’en était pas moins séduisante à sa façon.

La belle Italienne est rebelle et il faudra quelques détours pour animer cette « nature morte » ; par chance, tout aussi mystique que sensible au malocchio, d’où de cocasses rebuffades, il suffira d’une « Vierge à l’enfant » savamment peinte par ce Chagall du pauvre pour la faire succomber, et le mot de la fin en forme de consummatum est — reddition d’une chair tant convoitée —, claque dans un éclat de rire : « Il la cloua sur sa croix » ! On note, au passage, la filiation chagallienne :

L’Histoire devenait Esthétique ! La cervelle de Fidelman s’épaissit. Un flot désordonné de sujets à peindre lui traversa délicieusement l’esprit : saints en bon ou mauvais état, entiers ou mutilés, rouge et or ; rabbins gris et nus d’Auschwitz, nègres noirs ou blancs — que ne pouvait-on accomplir lorsque toutes les couleurs dégoulinaient de votre pinceau ?

La femme reste pour le narrateur un objet énigmatique. A-t-elle seulement une âme ? s’interrogeait au Moyen Âge l’Église doutant de l’intégrité raisonnable d’Ève, simple appendice d’Adam, seulement bonne à lui assurer, dans la douleur, une descendance. Aux pages du « Choix d’une profession » l’auteur nous en sert une version encore plus drolatique. Puisant à son expérience d’universitaire — Malamud fut, en effet, professeur à l’université d’État de Corvalis, dans l’Oregon, et c’est même là que le rencontra Philip Roth —, le narrateur qui prend ici le nom de Cronin et se forge, dans le sillage de l’auteur des Clés du royaume, une personnalité de petit-fils de pasteur protestant, est un homme plein de retenue, obsédé de morale, d’autant qu’il a dû divorcer de son épouse qui cavalait avec un autre. À l’université, il se sent à l’abri d’une quelconque love affair avec une étudiante, et par ailleurs toutes ses collègues femmes sont mariées. Mais qui peut arrêter la pomme, Ève et le serpent ? La tentation vient à lui sous les traits d’une étudiante plus femme que les autres, et assez bien « roulée », qui, après vérification de son dossier d’inscription, se révèle âgée de vingt-quatre ans. Et lui n’en a que vingt-neuf. Où serait le mal, le péché, le scandale ? Il sort donc avec elle, en dehors des cours — on sent déjà l’interdit du #MeToo et le puritanisme des campus —, et la fille se sent tellement bien avec ce prévenant professeur qu’elle veut, en toute confiance, lui parler d’elle-même. Et se déshabiller — ce qu’elle fait, pour de bon, lors d’une promenade au lac où elle se baigne nue pour s’offrir à sa vue, Vénus sortant de l’onde, telle un magnifique Botticelli. Sauf que… sauf que… la manie de vouloir tout dire ? elle lui révèle que son mari, dont elle a divorcé, l’avait mise sur le trottoir, et qu’elle poursuivit ce « métier » après son divorce. Il y a chez Malamud le malicieux un art du récit gigogne. Et ici la révélation se fait en deux temps trois mouvements : en retrait, échaudé, après avoir découvert que cette femme qui lui plaît tant a été « putain » — ainsi qu’elle se qualifie —, il consent à répondre à une seconde tentative, et là elle lui raconte qu’elle a été violée à l’âge de treize ans par son salaud de frère : quoi, un inceste ? Son puritanisme en prend un tel coup qu’il révèle l’abomination à son collègue de dessin à qui la fille sert de modèle — nue, indeed. Avec un art du comique digne de Molière — « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? », célèbre réplique des Fourberies de Scapin —, Malamud met à trois reprises la formule : « Mais pourquoi me l’avoir dit ? » dans la bouche de Cronin et du peintre. « Être moral ce n’est pas facile », conclut l’universitaire qui raccroche les gants. Mais, cerise sur le gâteau, on apprend plus tard que la fille prétendument dévoyée a choisi de devenir professeure. Comment un Philip Roth, dont l’œuvre se nourrit tant de la libido des campus, n’aurait-il pas apprécié l’humour de Malamud ?

Mais s’il est vrai qu’il le voyait comme un « bateleur », il sentait aussi tout le poids de mélancolie qui nichait au fond du cœur de ce fils d’immigrés juifs du shtetl. Marqué par les pogroms russo-ukrainiens — dont il sut donner la terrible expression dans L’homme de Kiev — et par la Shoah, l’auteur campe, au dernier temps du récit, un « Réfugié allemand », un Juif chassé de ce grands pays de culture. L’Allemagne colle à la peau de cet homme, Oskar Gassner, coincé là, avec son anglais difficile et cherchant un emploi, lui qui fut un intellectuel en renom et un membre du Bauhaus, ce mouvement esthétique dont il ne reste plus au monde que les quelque quatre mille bâtiments blancs de Tel Aviv. Il a laissé au Deutschland son épouse, « une gentille » — une goyta —, lui seul étant réprouvé. Le voilà entre les mains du narrateur, un étudiant américain chargé d’améliorer l’anglais de ces bannis, brillants là-bas, qui doivent faire leur preuve ici, dans la nouvelle langue. On sait à quel point un Karl Popper ou un Wittgenstein, deux Viennois fugitifs devenus gloires de Cambridge, s’exprimaient dans un anglais, ach ! fort germanique d’accent. D’où l’embarras du Herr Professor devant son formateur, le jeune Goldberg : « Che peux pas dire deux mots. Che peux pas prononzer. Che vais être ridicule ». Et il a cette phrase emblématique : « Dès que ch’écris un mot ch’ai peur de pas pouvoir continuer. Comme zi quelqu’un a jeté une pierre dans une vitre et que toute la maison — toute l’idée — tombe » ; or, justement, le récit nous apprend qu’il a débarqué à Long Island « un mois avant la Kristallnacht » ! Il devra bien, pourtant, lui qui n’est pas cet idiot initial, assurer sa survie : Ich weiss nicht wie ich weiter machen soll (Je ne sais pas comment m’en sortir), car « pour beaucoup de ces réfugiés… le grand drame était la perte du langage ». Il va pourtant s’en tirer sans trop de casse. La conférence est « dictée » avec succès, tandis qu’à des milliers de kilomètres les nazis envahissent la Pologne et entrent dans Varsovie. Deux jours après, Oskar se suicide au gaz, en laissant sur sa table un aérogramme expédié d’Allemagne lui annonçant tout à la fois que sa femme s’est convertie au judaïsme et qu’elle a fini dans la nacht und nebel :

Une nuit, les Chemises brunes surgissent, et la mère a beau agiter frénétiquement son crucifix de bronze sous leur nez, ils emmènent Frau Gassner avec les autres Juifs de l’immeuble pour les transporter en camion jusqu’à une petite ville frontière de la Pologne occupée. Là, dit-on, elle est abattue d’une balle en pleine tête et bascule dans un fossé antichar parmi les Juifs nus, hommes, femmes et enfants, quelques soldats polonais et une poignée de gitans.

Malamud, d’un bout à l’autre de ces pages, avec juste au milieu de quoi nous faire rire un peu, n’en finit pas de raconter ce naufrage et l’idiotie universelle : le génocide pluriel. Car son regard — son message — se veut universel. Tous ses personnages ne sont pas juifs et il n’entend pas parler seulement de leur destin de misère ou de leur moi problématique. La boutade de Malamud :

Tous les hommes sont juifs, sauf qu’ils ne le savent pas

est une tentative pour sortir du carcan romanesque qui puise souvent au folklore yiddish ou au pittoresque brooklynien pour faire de la névrose juive un paradigme de l’humanité souffrante. À l’instar de Stendhal, Bernard Malamud promène un miroir qui nous renvoie notre propre visage. C’est en cela aussi qu’à le lire et le relire nous entendons, fraternelle et touchante, l’une des plus grandes voix américaines.

Merci à Marc Brzustowski de relayer cet article d’Albert Bensoussan, philologue, Professeur à la retraite de littérature espagnole à l’Université de Rennes II, écrivain, traducteur… « qui dresse toute une galerie de portraits de Juifs restés célèbres en littérature« .

Source: Terre-des-Juifs.com Ce site traite de l’actualité et des évolutions géopolitiques au Moyen-Orient, de la société israélienne et de la diaspora juive

Bravo pour cette analyse magistrale! Elle révèle une connaissance profonde de la littérature américaine, surtout lorsqu’elle aborde la judaïté dans ce qu’elle a de plus plus particulier et, dans un même temps, de plus universel Elle décrit ce contact si souvent conflictuel entre Juifs et non-Juifs- ou ceux qui se croient tels. Car,au fond, ce qui ressort d’une telle lecture, c’est qu’être juif, c’est être humain et que plus on est juif et plus on est humain.

Magnifique émouvant et pathétique les écrits de Malamud.Merci de nous les rappeler

L »article donne vraiment envie de lire ces livres. Passionnant !