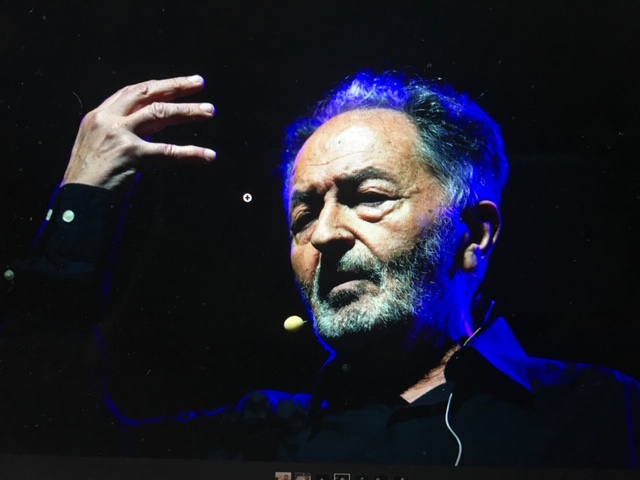

Pour éviter la violence, réhabilitons le conflit ! Entretien avec Charles Rojzman, à l’origine de la thérapie sociale.

Psychosociologue, philosophe praticien et écrivain français, Charles Rojzman pratique la thérapie sociale depuis des décennies et va à contre-courant de bien des idéologies. Selon lui, le vivre ensemble n’est qu’un élément de langage, toxique, par ailleurs. Et, tant qu’on n’aura pas pris la mesure de nos haines, de nos peurs, de nos divergences, tout échange ne pourra se départir de son inévitable dose de violence. Entretien avec celui qui nous invite à affronter nos peurs.

Vous parlez d’une crise banalisée du lien social. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Charles Rojzman : Nous vivons dans une société très fracturée, divisée, où les individus, les groupes, les communautés – terme que vous remarquerez de plus en plus usité –, vivent indépendamment des autres. Ils ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas et, de ce fait, développent des images fantasmées sur ceux qu’ils considèrent comme « les autres ». Les communautés partagent au moins cela : elles ont toutes une idée de ce qu’elles ne connaissent pas. Les différents milieux parlent des autres milieux en évoquant, selon le cas, leur dangerosité, leur racisme ou leur indifférence au sort des plus défavorisés. Chaque « clan » a sa propre idéologie. Pour autant, seuls les individus eux-mêmes peuvent dire la vérité sur ce qu’ils vivent. À l’autre bout du spectre, l’espace public ne laisse place qu’à des paroles de plainte, de revendication, d’accusation de l’autre. Cette victimisation se retrouve partout et provoque chez chacun un fort sentiment d’impuissance. Je constate, pourtant, que lorsque les gens parviennent à faire confiance, à eux-mêmes et aux autres, même s’ils les considèrent toujours comme des adversaires, des paroles lumineuses s’expriment, qui disent la réalité, la réalité au-delà de toutes idéologies.

C’est fort de ce constat que vous avez créé la thérapie sociale ?

J’ai voulu apporter une méthode qui permet la création d’un espace d’expression. Aujourd’hui, les individus développent une multitude de peurs : la peur de perdre leur travail, de perdre leur statut social, la peur du voisin ou de l’inconnu, et une peur liée à la perte grandissante des points de repère qui donnaient du sens à leur vie. Face à ces peurs exacerbées, seule la violence leur apparaît comme une solution, c’est tout ce qui leur reste face à leur sentiment d’impuissance. Cette violence s’exprime de bien des façons. Par de l’humiliation (l’autre est inférieur), de l’abandon (l’autre n’existe pas), de la maltraitance (l’autre n’est qu’un objet), de la culpabilisation (l’autre est mauvais). La thérapie sociale tend à amener chaque individu à se découvrir, à parler de ses souffrances et de ses propres responsabilités. Cela permet de sortir de cette posture de victimisation qui empêche de reconnaître la propre souffrance de l’autre, et surtout d’agir concrètement.

Pourquoi vouloir réhabiliter la peur et le conflit dans le lien social ?

C.R. : Pour qu’il y ait une véritable réconciliation, nous devons poser les problèmes là où ils existent et regarder la réalité ensemble. La peur est un sentiment réel et utile puisqu’elle nous prémunit du danger. Notre société nous intime de ne plus avoir peur de l’autre, de nous emplir de sa richesse : comme si l’autre était quelqu’un de forcément bon et généreux. Oui, réhabilitons la peur. Réhabilitons le conflit. Sans conflit, sans espace de conflit, notre société se fragmente dans la violence. Le conflit est une joute verbale nécessaire et légitime, quand il le faut – il n’y a pas que des conflits dans l’existence, heureusement – : toutes les parties jouent à armes égales et, tout en acceptant l’autre, défendent leurs valeurs, leur vision du monde, leur propre vérité. La violence, elle, n’est que mépris et déshumanisation. Dans le conflit, l’autre est un être humain comme soi, mais avec lequel on est en désaccord, un désaccord qui peut être profond.

Vous dites privilégier le dialogue véritable au dialogue social, qui n’est que consensus…

C.R. : Pour moi, le « vivre ensemble » est une idéologie qui tente d’étouffer des relents de la Seconde Guerre mondiale. Depuis l’extermination du peuple juif, nous, Européens, Occidentaux, vivons avec cette hantise de faire du mal à nouveau à l’autre : nous sommes passés de la diabolisation – les juifs étaient considérés comme des ennemis du genre humain, tout comme les Noirs étaient considérés comme des êtres inférieurs au temps de la colonisation – à l’idée qu’il fallait absolument accepter l’autre. Nous nous sommes perdus dans cette idéologie, ou plutôt cette vision utopique, car dans la vie en commun il y a des intérêts différents, des prises de pouvoir, des inégalités, des injustices et de la folie. Le véritable dialogue est un conflit, car il met en exergue les désaccords et les oppositions. Seuls l’échange et la confrontation permettent d’obtenir une vision d’ensemble de la réalité, dans toute sa complexité. Pour guérir et dépasser nos préjugés idéologiques, nous devons laisser s’exprimer les colères, les peurs, les paranoïas. Nous devons provoquer les rencontres : les individus doivent sortir de leurs communautés, de leurs clans, un phénomène largement accentué par les réseaux sociaux.

Comment se passent concrètement les thérapies sociales ?

C.R. : Il faut d’abord vous rendre compte que lorsque les gens n’ont pas la même vision des choses, qu’ils se considèrent comme adversaires, ils n’ont aucune envie de se rencontrer. En souffrance, ils n’imaginent même pas l’idée d’une réconciliation. Ils ont des visions différentes d’une situation, de ce qu’elle est, et de pourquoi elle les fait souffrir. Je rentre juste du Rwanda, j’ai rencontré des personnes en prison qui avaient commis des génocides. Ces personnes doivent revenir à la vie civile. Elles ont des sentiments mêlés de haine, de colère, de ressentiment et de culpabilité. Pourtant, ces personnes n’ont pas le choix : elles doivent retourner dans leur village, auprès de leurs familles, qu’elles n’ont pas vues depuis vingt ans, et de voisins dont ils ont tué la famille. Les hommes massacraient, les femmes pillaient, et surtout la plupart des corps ont disparu. Ces personnes doivent vivre ensemble, dans ce même village où elles sont nées et ont grandi, elles ne peuvent faire autrement. Toutes ces personnes vont devoir se poser, discuter : c’est une situation extrêmement douloureuse pour tous. Et c’est justement pour cela que nous devons les réunir.

Par conséquent, vous intervenez comme garde-fou ?

C.R. : Au Rwanda, cette assemblée a été requise par les autorités : elles souhaitent un processus de réconciliation nationale pour éviter de nouveaux massacres, de nouvelles vengeances et surtout que cela ne se reproduise. Certaines personnes sont donc réunies dans un but très concret : comment restituer les biens pillés ? Où retrouver les corps ? Cependant, en aucun cas, il n’y a de garde-fous : nous ne sommes pas là pour dire aux individus ce qu’ils doivent faire, où ce qu’ils doivent penser. Je travaille en Colombie, aux États-Unis, en France, en Allemagne, et dans des endroits dont je ne connais pas du tout le contexte culturel. J’arrive forcément avec des préjugés : j’ai certaines connaissances sur l’histoire du Rwanda, l’histoire des Hutus et des Tutsis, mais elles sont fallacieuses. Ces connaissances, ce sont les résidents eux-mêmes qui les possèdent. Ils sont les seuls à pouvoir opérer ce processus de réconciliation où, du fait de la parole libérée, ils parviendront petit à petit à parler de leur souffrance, de ce qu’ils vivent, de la violence, de leur responsabilité dans certaines situations, pour arriver à quelque chose qui ressemble à une connaissance commune de la réalité.

Vous parliez des réseaux sociaux, précédemment. Impactent-ils notre capacité à dialoguer véritablement avec l’autre ?

C.R. : Ma réponse ne sera pas vraiment originale. Comme toute chose, ils ont un impact négatif et un impact positif sur le monde. L’aspect très négatif, c’est qu’en privilégiant l’anonymat ils augmentent cette capacité à faire du mal et à être violent. En même temps, ils constituent un partage d’informations providentiel : nous avons cette possibilité grâce à ce biais, de nous exprimer, de nous raconter…, de dire ce qui nous arrive, nous tourmente. Cette forme de capacité d’introspection est importante. Méfions-nous, néanmoins, de cette débauche d’informations, et forcément de cette multitude de visions opposées diffusées, elles contribuent à augmenter une polarisation des débats déjà très présente. Cela me ramène au mouvement des Gilets jaunes. Avant qu’il ne soit manipulé, le mouvement exprimait beaucoup ce besoin de se rencontrer, de parler, de prendre la parole. Après les élections, je pense d’ailleurs mettre à profit mon expérience de thérapie sociale en France, dans un certain nombre de villes. Je vais tenter de faire quelque chose pour que cette parole populaire s’exprime, en mettant en confrontation des groupes différents, antagonistes. Je veux que cette parole populaire s’exprime et donne de l’information : qu’elle oblige les gouvernements, aujourd’hui hors-sol, car vivant dans un milieu clos, à prendre des mesures adaptées à une situation de crise.

Cet interview est parue dans la revue de L’ADN numéro 22 – Comment tu me parles ? – à se procurer ici.

Le parcours de Charles Rojzman

Psychosociologue, philosophe praticien et écrivain français, il a créé et développé la thérapie sociale. Il a commencé à élaborer ce concept lors d’une intervention menée dans les années 1980 dans un hôpital de Mantes-la-Jolie autour du racisme, des discriminations et de la souffrance au travail du personnel soignant hospitalier chargé de l’accueil de patients immigrés.

Source: L’ADN Innovation. Sylvie Le Roy

Poster un Commentaire