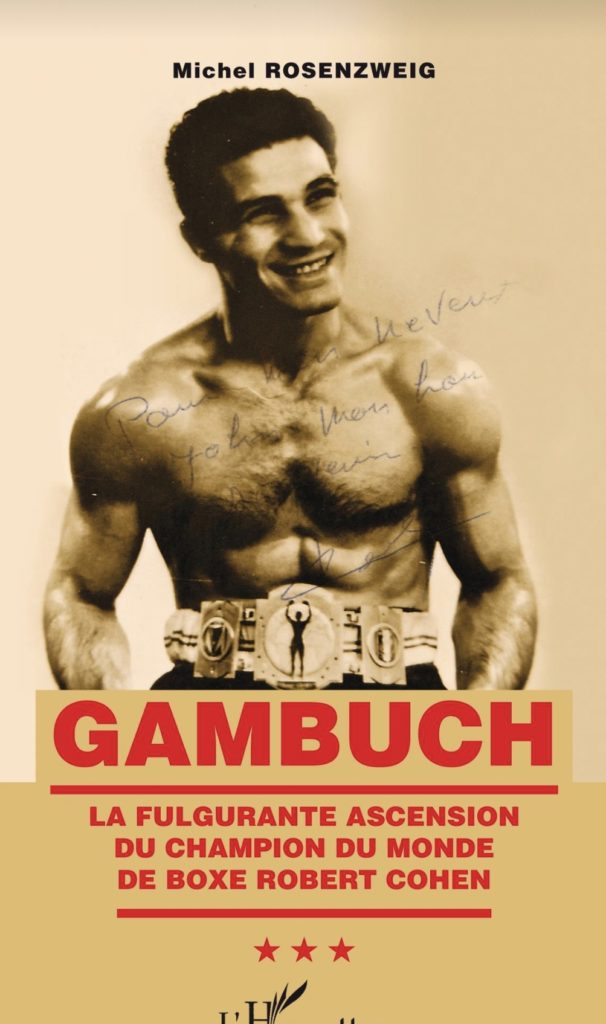

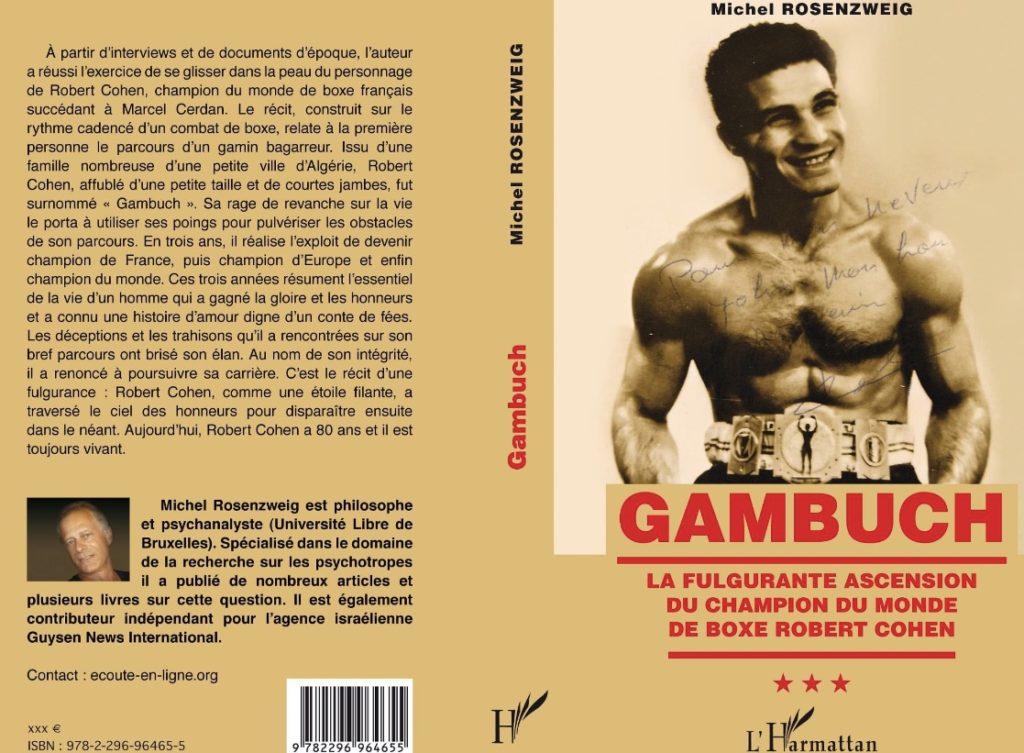

En 124 pages et 15 rounds, Michel Rosenzweig, qui ne se mêle pas que de psychanalyse et géopolitique, a publié en 2012 Gambuch, La fulgurante ascension du champion du monde de boxe Robert Cohen, l’histoire d’un enfant d’Algérie, un petit Français pied-noir, un des 7 treize enfants de la famille Cohen, installée depuis le dix-neuvième siècle à Bône, rebaptisée Annaba aujourd’hui.

Gambuch est le narrateur. Il dit Je. Il a 85 ans au moment où Michel Rosenzweig lui donne la parole. L’auteur, partant d’interviews et documents d’époque, réussit l’exercice de se glisser dans la peau de Robert Cohen, champion du monde de boxe français qui succéda à Marcel Cerdan.

Le récit plonge le lecteur sur le ring : en effet, le rythme y est volontairement celui, cadencé, d’un combat de boxe.

La rage de revanche de Gambuch sur la vie le portera à utiliser ses poings pour pulvériser tous les obstacles qui se présenteront à lui.

Trois années seules résumeront l’essentiel de la vie d’un homme qui a connu gloire, honneurs, le tout auréolé d’une histoire d’amour dans laquelle il découvre pour Zita « cette ouverture du cœur » que peu connaissent, et ne découvrira qu’après le gouffre culturel entre deux familles qui n’avaient en commun que leur appartenance au judaïsme: J’avais à peine vingt-quatre ans et j’étais porté triomphalement en héros, entouré d’une foule souriante, ébloui autant par cette reconnaissance que par les flashes des reporters et profondément touché par ces innombrables visages qui me souriaient. Je fus ainsi porté, juché sur des épaules jusqu’au hall de réception où je touchai pour la première fois le sol de France, une exception qu’aucun chef d’État n’avait jamais connu.

La plume de Rosenzweig décrit comment déceptions et autres trahisons brisèrent pourtant un tel élan :

En effet, c’est par intégrité que Gambuch renoncera à poursuivre sa carrière. Il y a un avant et un après l’expérience de Johannesburg face à Toweel. Il connaîtra encore les moments où il s’agit de choisir entre Se démettre ou se soumettre : Notamment lorsqu’il saisit enfin ce qu’est le milieu de la boxe, ce Noble art : J’ai été abusé, utilisé, manipulé, Et la boxe alors, ce Noble Art ? Foutaise, mensonges, magouilles, je n’ai été qu’un pantin, une marionnette aux mains de spéculateurs sans scrupules.

Voici donc ici le récit … d’une fulgurance. Une sorte de comète entrevue. L’espace de 3 années. Qui en effet, aujourd’hui, connaît Robert Cohen ?

Prologue

Rome, 29 juin 1956, vingt heures, stade olympique, trente-cinq mille spectateurs.

Mon nom est Robert Cohen, mais on me surnommait « Gambuch » lorsque j’étais très jeune, ce qui signifie « petites jambes » dans une langue étrange que personne à ce jour n’a pu identifier.

En ce 29 juin 1956, j’ai vingt-cinq ans, je suis champion du monde de boxe dans la catégorie poids coq depuis le 19 septembre 1954 et je remets mon titre en jeu en affrontant Mario D’Agata, trente ans, sourd-muet, champion d’Europe aujourd’hui décédé.

Je suis à l’apogée de ma carrière, mais je ne le sais pas encore. Je suis couvert d’honneur et de gloire, en dix mois, j’ai successivement été champion de France, champion d’Europe et champion du monde. Je suis donc le champion de boxe français qui a succédé à la légende,

Marcel Cerdan, mais de cela, la France d’aujourd’hui ne se souvient pas car la République a la mémoire courte et sélective.

Ce soir, sous les projecteurs et les hurlements de la foule, les ténèbres vont s’abattre sur moi, mais je ne le sais pas encore tant je me crois invincible.

Je suis petit, trapu, bien musclé et léger, ma puissance de combat est impressionnante, j’esquive les coups, je me protège et je ne cesse de bouger parce que je suis animé d’une soif de revanche sur la vie : venger ma petite taille et montrer au monde entier qui je suis.

Au premier round, je suis frappé au visage, un choc étourdissant, puissant, qui coupe en deux parties distinctes ma paupière gauche, je pense que je vais m’en remettre, mais je me trompe. Ensuite, je tape dans le vide, dans le néant, mes coups se perdent dans le sillage de leurs courants d’air.

Au sixième round, je suis touché à la mâchoire, je m’écroule, je me relève puis je remets un genou à terre, en pensant que le gong va me sauver, mais je me trompe.

Au septième round, après la minute de repos, je m’avance prêt à en découdre, mais l’arbitre me renvoie dans mon coin en proclamant la victoire de Mario D’Agata.

Je suis hébété, je ne comprends rien, je vacille, je titube et je m’effondre, ma carrière est finie, plus jamais je ne remonterai sur un ring, je le sais, je le sens, quelque chose s’est brisé en moi, en vérité, quelque chose m’a brisé en moi, mais je ne le sais pas encore.

Je suis jeune, je viens de me marier et ma femme attend un premier enfant, un garçon.

Avec pugnacité et détermination, je suis arrivé au sommet du Noble Art en peu de temps pour en disparaître aussi rapidement, comme une étoile filante, dans une fulgurance de météore qui tirait son énergie vitale d’une immense envie de vivre et de s’affirmer. Mon enfance fut heureuse, sans problèmes, le climat familial était serein, mon père était coiffeur, sa boutique était située place Caraman, ma mère était « mère », comme les mères juives le sont, protectrice et dominatrice, exigeante et sévère, envahissante et directrice, et comme tous les fils de mères juives, j’étais un « bon fils ».

Pour preuve, je lui avais promis d’épouser une fille juive, c’est ce que j’ai fait, tout comme j’avais fait le serment d’être « bon », ce que j’ai fait toute ma vie, bon, droit, honnête et digne, intègre, ce que je n’ai cessé d’être dans ma courte et éblouissante carrière de boxeur.

Aujourd’hui, je suis âgé de quatre-vingts ans, j’ai eu trois fils et six petits-enfants, je vis entre Bruxelles et Johannesburg et je vais vous raconter mon histoire, celle d’un enfant d’Algérie, un petit Français pied-noir, un des treize enfants de la famille Cohen, installée depuis le dix-neuvième siècle à Bône rebaptisée Annaba aujourd’hui.

Premier round

La boxe, ce Noble Art, fit irruption dans mon existence comme un destin inéluctable.

La boxe, c’est surtout l’art d’éviter les coups et non d’en donner, au bon endroit et au bon moment. Pendant toute ma carrière j’ai scrupuleusement suivi les enseignements de mon instructeur et manager, éviter les coups, ne pas cesser de bouger, s’en protéger et frapper quand il le faut, là où il le faut. Simple, élémentaire et gagnant. Et là aussi, j’aurai été un bon fils, assidu et docile, bon élève, aimable, gentil et naïf.

Ne pas se laisser griser par ses pulsions agressives, les canaliser, se maîtriser et viser sa cible, les points de faiblesse de l’adversaire, sûr de soi et confiant, la devise était simple à suivre et à exécuter.

Autant de consignes que je ne pratiquais pas lorsque plus jeunes nous nous battions les uns contre les autres dans les rues et les terrains vagues de Bône, pour passer notre temps, pour tromper l’ennui et nous prouver quelque chose.

Quelque chose d’existentiel, quelque chose qui provient de très loin, une rage de vivre et une volonté farouche d’être le plus fort. L’école et ses obligations ne me convenaient pas, apprendre ne m’intéressait pas, étudier me paraissait bien loin de mes désirs et de mes envies.

Sortir et affronter le monde, se battre et se mesurer aux autres et à soi-même, gravir les échelons de la société, m’extraire de ma condition sociale, être reconnu et connu pour qui je pensais être, m’affirmer malgré mes courtes jambes, déployer ma puissance et ma force, devenir le meilleur, telle était constituée la trame de mes désirs.

J’ai traîné toute mon enfance à travers les quais et les docks du port, le mugissement des sirènes, le grincement des palans, les cris des dockers, tout cela résonne encore en moi aujourd’hui de manière extrêmement vive. Enfant, je ne tenais pas en place, il fallait que cette énergie débordante s’exprime, j’étais turbulent, colérique et bagarreur et j’organisais régulièrement des parties de football, de rugby et de basket, autant de prétextes pour se battre puisque cela se terminait invariablement par des combats de boxe à la française, où le « coup de boule » était souvent pratiqué (coup de tête en pleine poitrine).

De ces mêlées, je sortais presque toujours vainqueur et à douze ans j’avais déjà une solide réputation, je savais déjà me faire respecter et j’inspirais la crainte autour de moi : on m’appelait maintenant « le caïd de la place Caraman ».

À treize ans, mon visage était régulièrement couvert de bleus et de bosses et ma culotte constamment déchirée.

Devant ce spectacle désolant, mon père décida de me sortir de l’école et me mit d’autorité au travail. Il me donna des ciseaux et un rasoir entre les mains, pensant comme tous les pères qu’il aurait au moins un fils pour assurer la continuité.

Mais le premier et dernier client de ma brève carrière de capilliculteur faillit y laisser une de ses oreilles. La vue effrayante du savon à barbe maculé de sang me fit poser mon rasoir et, abandonnant le malheureux client blessé, je me sauvai du salon de coiffure pour ne rentrer à la maison que tard dans la soirée.

Après avoir reçu une fessée paternelle que je n’avais pas volée, il fut convenu que je choisirais un autre métier. C’est ainsi que je fus successivement plombier, menuisier, ébéniste, mécanicien, mais je fus souvent renvoyé, ne supportant pas l’autorité car je n’aimais vraiment pas être commandé. À seize ans, je devins forgeron et c’est à la forge, entre le soufflet et l’enclume, que je réussis mon premier

K.-O. Il s’agissait du contremaître, 1 m 80 pour 90 kg, et qui venait de me gifler. Je répliquai aussitôt par un coup de marteau sur la tête, un punch qui ne pardonne pas.

Jusqu’au jour où je trouvai mon bonheur aux Ponts et Chaussées comme conducteur de grue. J’avoue avoir été séduit par l’idée de soumettre ce monstre de plusieurs tonnes à la volonté de mes deux bras, aussi, le dompter et jouer avec sa force me remplissait de joie, je pensais avoir trouvé ma vocation, mais je me trompais encore.

La boxe. J’avais seize ans lorsque pour la première fois un soir, entré clandestinement, je fus saisi par le spectacle incroyable d’un match de boxe amateur. Je ne connaissais rien à la boxe, mais je ne savais pas que je me trompais. Plus tard, je compris que j’étais né avec des gants de boxe dans les mains, bien plus tard. La boxe, ce sport de combat qui se pratique à un contre un, en recourant à des frappes de percussion, à l’aide de gants, la boxe, ce soir-là en quittant la salle, ma décision était prise : « moi aussi, je serai boxeur ! ».

Mon père s’y opposa, naturellement, mais devant ma farouche détermination, il accepta néanmoins de me laisser m’entraîner à la salle de la « Jeunesse bônoise AthleticClub », où je fus accueilli par celui qui allait m’initier, Monsieur Roger Léoni.

Six semaines plus tard, je me trouvais déjà mitaines aux poings, culotte et tricot neuf et pour la première fois de ma vie dans une arène de combat. C’était en mars 1948, un an avant la mort de Marcel Cerdan, je débutais dans la catégorie des poids mouche et personne ni moi-même ne se souviendra du nom de ce premier adversaire que je battis aux poings.

J’avais dix-huit ans, j’étais fort, j’étais beau dans mon habit de boxeur et j’étais animé d’une force qui encore aujourd’hui me laisse perplexe. J’attaquais sans répit, évitant les coups et multipliant les miens sous tous les angles avec un rythme de mitraillette. Ces rafales de poings n’assommaient pas, mais je marquais à chaque fois des points importants et décisifs. Mes premiers combats amateurs furent donc plutôt à mon avantage et je sortais plus souvent vainqueur que vaincu.

Ensuite tout s’enchaîna rapidement, les championnats du département de Constantine, vainqueur, puis je décrochais le titre de champion d’Algérie, toujours en amateur, pour échouer devant Jo Ventaja aux championnats d’Afrique du Nord.

Première défaite, première rencontre avec la dure réalité : j’avais encore du travail et la route était semée d’écueils et d’embûches, mais ma détermination ne faiblit pas et je repris l’entraînement avec une revanche à prendre.

Ce que je fis, remportant aux points le championnat d’Afrique du Nord à Tunis quelques semaines plus tard.

C’est dans cette très rapide ascension vers le succès que je fus sélectionné pour la finale des championnats de France le 13 avril 1951 à Lyon. Mais mon adversaire, le Lyonnais Joseph Perez, l’emporta aux points, j’étais battu, vaincu et je pensais que je n’y arriverais jamais. Or, là encore, je me trompais car c’est en regagnant les vestiaires, pleurant de rage, que mon destin bascula lorsqu’un petit homme rondouillard se dirigea vers moi. L’homme, qui ressemblait étrangement à l’acteur américain Edward G. Robinson, le cigare aux lèvres, s’adressa et se présenta à moi ainsi :

― Je préfère le vaincu au vainqueur.

Et il ajouta que, pour lui, j’avais gagné le match. En réalité, selon lui, j’avais simplement manqué de temps, le temps nécessaire qui permet à l’endurance de gagner, cette endurance qu’il avait précisément et immédiatement détectée chez moi. L’homme qui m’avait ainsi repéré était en fait l’un des plus grands managers européens, mais je ne le savais pas, il s’appelait Gaston-Charles Raymond, il m’avait vu combattre, moi, « le gosse », comme il aimait m’appeler par la suite. Gaston-Charles Raymond expliquera plus tard les raisons de son choix en reconnaissant avoir été conquis par l’extraordinaire tempérament de battant du jeune Robert Cohen, base solide, pensait-il, pour un boxeur dont la technique peut toujours être améliorée à l’entraînement avant d’être lâché dans cette jungle qu’est le ring de combat professionnel.

Mais cette défaite lyonnaise avait tout de même sérieusement entamé mon moral et ma confiance en moi. Je repartis aussitôt pour Bône pour me ressourcer. Et là encore, je me trompais et je ne le savais pas. Un matin, j’appris que l’enfant du pays, Émile Chemana, venait de remporter la couronne nationale des poids coq en professionnel. Je me rendis aussitôt à la salle d’entraînement pour observer les capacités de ce champion. C’est alors que mon professeur, Monsieur Léoni, me proposa de croiser les gants avec Chemana, ce que j’acceptai sans hésitation.

De toute évidence, mon destin ne voulait pas me lâcher, je tenais tête au champion, me sentant à l’aise dans mes attaques et dans mes retraits, à tel point que mon rival en fut fort surpris. D’ailleurs, je me souviens avoir pensé : « Si c’est ça le champion de France des professionnels, je pars immédiatement à Paris pour un entretien avec Gaston Charles Raymond. ».

à suivre…

L’Opus s’achève ainsi : Non, rien de rien, je ne regrette rien, ni la boxe, ni les magouilles, ni les risques, ni les coups bas, ni les mensonges, ni la peine, ni la sueur, ni les larmes, ni la douleur.

J’ai aimé la boxe autant que j’aime la France, je me suis battu pour elle, pour inscrire mon nom au fronton de la République, pour qu’elle soit fière de son enfant, un enfant d’Algérie française, qui parti de rien devint champion du monde par la seule force de sa volonté.

Disponible sur Amazon en format Kindle ou Broché. Chez Rakuten, Decitre, à la Fnac, et toutes les bonnes librairies.

Poster un Commentaire