« L’affaire Gabrielle Russier, l’amour hors la loi »

Les 2 journalistes du Monde retracent le destin de cette enseignante du lycée Nord de Marseille dont l’histoire d’amour avec l’un de ses élèves fit scandale. En 1969, l’incarcération et le procès de la jeune professeure passent presque inaperçus. Mais cette épreuve la marque profondément.

Le 28 avril 1969, à 0 h 11, un communiqué est envoyé depuis Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne). « Je cesse d’exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd’hui à midi. » Désavoué par les Français qui ont voté non à son référendum, Charles de Gaulle, 79 ans, s’en va.

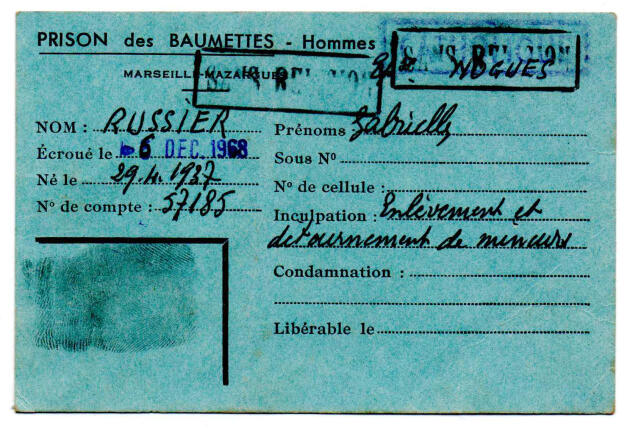

Dans la courte campagne présidentielle qui s’ouvre, l’ancien premier ministre Georges Pompidou fait déjà figure de favori à droite, le maire de Marseille, Gaston Defferre, est désigné pour porter les couleurs de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO, ancêtre du Parti socialiste). Partout sur le territoire, gronde la colère des petits commerçants et artisans. Tout le monde se fiche du sort réservé à une professeure de français de Marseille qui vient d’être incarcérée pour la deuxième fois à la prison des Baumettes sous l’inculpation d’« enlèvement et détournement de mineur ». Le 29 avril, elle a eu 32 ans ;Christian, l’élève avec lequel elle entretient une liaison amoureuse, en a quinze de moins.

Cinquante jours de détention

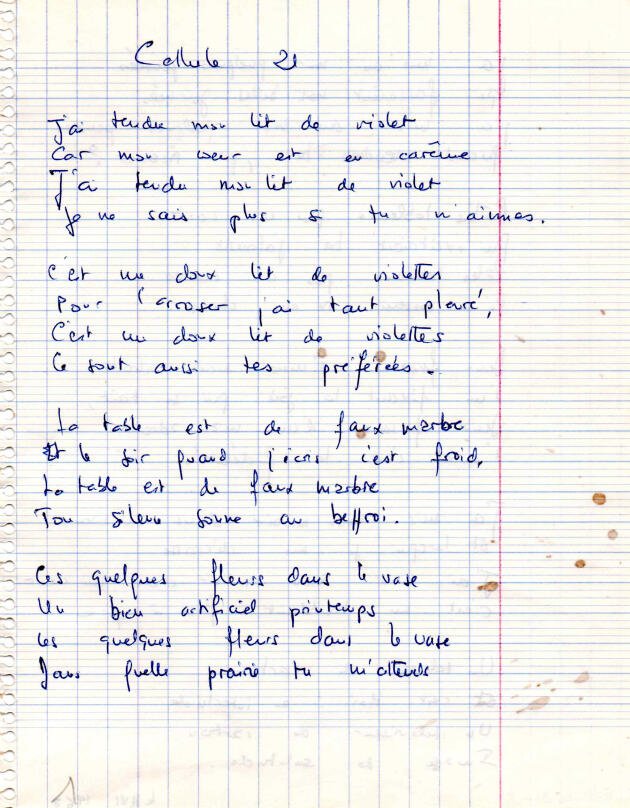

Dans la cellule numéro 13, au rez-de-chaussée du quartier des femmes, Gabrielle Russier s’accroche aux mots qu’elle trace sur le papier pour essayer d’ignorer le vacarme amoureux de ses deux codétenues. Avec la lecture, l’écriture est sa seule vraie compagne de détention.

Elle l’ignore encore mais celle-ci va durer cinquante jours. Alors Gabrielle écrit beaucoup, tout le temps. A Albert, l’ami de fac, elle demande des enveloppes timbrées, des « feutres de toutes les couleurs » – elle précise la marque « Baignol et Farjon, ils ne sèchent pas » – et un cahier à spirale. « Regarde les arbres à ma place, dis bonjour au soleil couchant. Chloé ne le laissera pas étouffer par le nénuphar et vive Boris Vian. »

Elle compte sur sa voisine et collègue du lycée Nord, Gilberte Thouvenot, pour lui adresser un colis avec « du désodorisant, du shampoing sec, un gros crochet, de la laine, et ma blouse de Nylon pour travailler ». Elle la charge aussi de l’excuser auprès du garagiste, qui va devoir garder sa Dyane plus longtemps que prévu, de saluer le droguiste – « C’est ici qu’il serait utile pour déboucher les lavabos et desceller les lits » –, de lui avancer le loyer de son appartement et surtout de donner de ses nouvelles à Josephina, sa femme de ménage, qui ne lit pas le français et garde son fils Joël.

« Je te l’ai dit, je te l’ai écrit, je ne te quitterai pas. Même si ces barreaux, ces murs, l’espace nous séparent. Même si la mort nous séparait »

Gabrielle Russier, lettre de prison à Christian Rossi

Les premiers temps, Gabrielle s’efforce surtout de rassurer ses amis. Elle plaisante sur les lits superposés, « parfaits pour les exercices de trapèze et les abdominaux », et la nourriture de « l’Hostellerie des Baumettes qui n’est guère plus mauvaise que celle de la cantine ». « Les arbres sont mortellement beaux et j’ai, dans un verre, une rose née et vivante en prison », raconte-t-elle à Albert.

Elle veut encore espérer que sa détention fera céder les parents de Christian. Si c’est le prix à payer pour qu’ils mesurent l’irréductibilité de son amour pour leur fils, elle l’accepte. Dans la lettre qu’elle adresse à son ancienne élève Claudette, elle en glisse une autre, à l’intention de son jeune amant, qui se cache à Marseille. « Je te l’ai dit, je te l’ai écrit, je ne te quitterai pas. Même si ces barreaux, ces murs, l’espace nous séparent. Même si la mort nous séparait. Si je reste ici, j’écrirai une histoire, notre histoire, pour te parler, pour lutter contre la tentation d’abandonner peu à peu l’énergie de vivre, de sourire. Je te souris. »

« Ici tout est suspect »

La compréhension que manifeste à son égard la religieuse dominicaine sœur Marie-Dominique de La Trinité l’apaise, tout comme ses rencontres avec l’aumônier des Baumettes, qui lui a dit qu’elle lui faisait penser à la Jeanne d’Arc du film de Carl Dreyer.

Elle se joint à la chorale lors des célébrations, obtient de travailler à la bibliothèque de la prison. Elle y entraîne dès qu’elle peut la jeune toxicomane de 18 ans, surnommée Satan, qu’elle a prise en affection depuis leur rencontre dans la cour de promenade. Auprès de la « petite hippie tout à fait drôle » qu’elle décrit à Gilberte, elle retrouve son rôle de professeure pas comme les autres, de confidente. Elle rêve de la sauver et convainc le directeur et le médecin de la prison de les mettre ensemble en cellule. Quand Satan tremble de tous ses membres dans l’attente de l’infirmière et de la piqûre de morphine qui calme provisoirement son manque d’héroïne, Gabrielle la berce en la couvrant de son poncho noir.

A la mi-mai, la jeune fille est remise en liberté, emportant avec elle un paquet de mots griffonnés signés de Gabrielle. « La vie essaie de nous démolir, mais on est fort quand on croit à quelque chose. Il y a un an que je marche main dans la main avec des copains, que nous survivons pour des fleurs futures, pour un monde que nous avons eu le temps de connaître en mai et qu’on nous a enlevé presque aussitôt après. Parce que j’ai connu ce monde, je crois aux instants où l’étincelle passe. Et ces instants valent tout. »

Après le départ de Satan, Gabrielle obtient d’être placée dans une autre cellule, seule. « La fille que je remplace a laissé des petits objets en pensant à celle qui viendrait. Des riens, des boîtes de couleurs, un bouquet de buis, un peu de lessive dans un pot. C’est la première fois que je vois une solidarité vraie entre détenues – vraie et gratuite. Et puis rien = tout, ici », écrit-elle à Albert. Elle lessive les murs avec des moyens de fortune, les décore avec une carte de Claudette, un dessin de Luc, lit et relit Baudelaire et Rimbaud. « Jamais je n’arriverai à te dire comme ils sont vrais. Surtout Baudelaire », confie-t-elle à son ami.

Mais au fil des jours, son courage l’abandonne. La vulgarité des détenues l’écœure. « Ici tout est suspect, et surtout le fait de n’avoir rien fait. Parce que je ne dis rien, elles me prêtent des horreurs de tout genre, qui ne les choquent pas mais les ravissent, elles sont si habituées aux horreurs qu’elles en mettent partout. J’essaie de me rouler en boule, de ne rien voir, de ne rien entendre. »

« J’ai l’impression de vivre du Kafka »

L’agrégée de lettres modernes, fille unique d’un avocat parisien et d’une Américaine mormone et pianiste,redoute de ne jamais pouvoir oublier « la déchéance, l’avilissement, l’obscénité » qui l’entourent.

A Gilberte, elle fait promettre de rappeler aux autres, dehors, « que je n’étais pas comme cela, que je respectais les êtres, que j’aimais la droiture et la lucidité et que rien n’était louche. Tout ce que j’aimais a été abîmé, sali ». Parfois, elle se surprend à envier ses codétenues, « qui savent pourquoi elles sont là, tandis que j’ai l’impression de vivre du Kafka ».

A ses amis, à son avocat, Gabrielle avait demandé d’épargner ses parents en leur cachant sa nouvelle détention. Mais celle-ci se prolonge, elle ne peut plus se taire. « Je ne regrette rien, sinon d’avoir entraîné beaucoup de gens dans ce qui apparaît aujourd’hui comme un désastre. Dites-moi que vous savez “qu’on ne voit bien qu’avec le cœur.” Dites-moi que vous n’êtes pas trop tristes », les supplie-t-elle.

Le 27 mai, elle prend à nouveau la plume : « Je suis ici entourée de gens qui ont, pour la plupart, gâché leur vie pour de l’argent. Peut-être m’avez-vous trop bien appris que l’argent n’avait aucune importance par rapport aux vraies valeurs. Peut-être qu’on ne voudra jamais me croire, mais l’essentiel est de porter la vérité en soi. Elle était, elle est si simple. Tellement simple que personne ne la voit. Comme toutes les choses belles et simples. »

Trois jours plus tôt, le 24 mai, sa demande de remise en liberté a été rejetée alors que Christian s’est résolu à renouer avec sa famille. « Attendu que les faits reprochés à dame Russier sont graves. Que la détention est nécessaire à la manifestation de la vérité, tant il est vrai qu’elle n’a jamais reconnu que les faits dont les preuves étaient rapportées malgré ses dénégations antérieures. Que cette détention est également nécessaire pour assurer la sécurité physique d’un mineur en butte aux entreprises de cette prévenue », indique l’arrêt de la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Gabrielle crie son désespoir à Albert : « On me retient ici pour des motifs que je ne comprends pas, qui n’ont rien à voir avec la réalité et je n’en peux plus de ne pas comprendre. Albert, je suis à bout de forces parce qu’on m’accable trop, je ne sais plus où sont le juste et le vrai à force d’être imprégnée de l’atmosphère d’ici. L’attentat contre la vie est en train d’aboutir lentement, insidieusement. »

« Je ne peux plus être forte, ni patiente »

Les idées noires l’assaillent. « Je regrette à présent de n’avoir pas fait ce qui me tentait tellement quand je suis allée à Aix : franchir cette barrière, je ne sais même plus comment elle s’appelle, qu’il y a au milieu de l’autoroute. Je ne peux plus être forte, ni patiente, parce que je n’ai plus de raisons de l’être. »

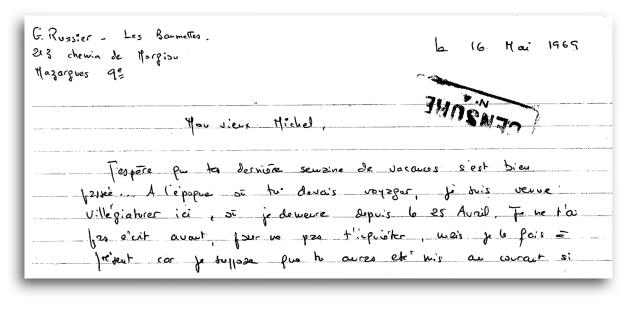

Elle s’inquiète pour ses jumeaux de 10 ans. Surtout pour Valérie, qui séjourne dans une colonie tenue par des religieuses, en Savoie, et ignore tout de la situation de sa mère. Elle a obtenu de l’administration pénitentiaire que le tampon « censure » ne figure pas sur les lettres qu’elle lui adresse et dans lesquelles elle parle de la pluie et du beau temps.

Gabrielle écrit aussi à Michel, son ex-mari. Après des années de tumulte, le couple a pacifié ses relations. Elle sait pouvoir compter sur lui dans les moments difficiles. « Si tout ceci m’usait trop, si je ne retrouvais jamais mon sourire d’avant, je t’en prie, aide Joël et Valérie à grandir, à être forts. Veille sur eux comme tu pourras. Tu sais bien que je m’en veux de ne pouvoir le faire moi-même. » A Gilberte, elle lance le même cri de détresse le 30 mai. « J’ai peur pour les enfants. J’ai si peur. Ils n’avaient que moi, ils étaient habitués à me savoir là, toujours fidèlement, même triste, même désemparée. Protégez-les. Aidez-moi, je suis épuisée. »

Révoltée par le sort réservé à sa collègue, Gilberte Thouvenot veut mobiliser leur syndicat enseignant. L’avocat de Gabrielle, Me Raymond Guy, comme le père de celle-ci, René Russier, l’en dissuadent. Mieux vaut ne pas faire de scandale et patienter, patienter encore.

Le 13 juin en fin d’après-midi, quand les portes de la prison des Baumettes s’ouvrent, Albert Roux a du mal à reconnaître son amie dans la silhouette amaigrie, chancelante, qui s’avance vers lui. « Emmène-moi voir la mer », lui souffle-t-elle. Deux jours plus tard, la France élit Georges Pompidou à la présidence de la Ve République.

« Ils veulent ma peau. Ils veulent me faire passer pour folle »

La date du procès approche, il a été fixé au 10 juillet. L’enjeu est considérable pour Gabrielle Russier. Si elle est condamnée, elle ne pourra plus exercer son métier d’enseignante. Son ami universitaire, Raymond Jean, qui connaît de longue date Christian Grisoli, l’avocat des parents Rossi, décide d’intervenir.

Il propose à l’avocat de rencontrer discrètement Gabrielle Russier, espérant ainsi le convaincre qu’elle n’est pas la ravisseuse ni la mangeuse d’enfant que lui décrivent ses clients. Le soir du 23 juin, Raymond Jean et Gabrielle Russier sont reçus dans la pénombre du cabinet de Me Grisoli. Entre l’avocat communiste, élu au conseil municipal de Marseille, et la professeure agrégée, l’échange est courtois. Me Grisoli ne s’acharnera pas contre elle.

Il pleut à verse quand Raymond Jean raccompagne Gabrielle jusqu’à l’entrée de la résidence Nord. Il lui souhaite bon courage pour son procès, lui promet de prendre des nouvelles depuis le Canada, où il doit s’envoler pour un long séjour. Avant de partir, il a juste le temps d’apprendre que, lors d’un conseil restreint, l’université d’Aix-en-Provence a rejeté par onze voix contre neuf la candidature de Gabrielle au poste d’assistante à la faculté des lettres. Marguerite Rossi, la mère de Christian, a mis tout son poids dans la balance auprès de ses collègues pour qu’elle soit écartée.

Pour distraire son ancienne professeure de français, qui tourne en rond chez elle, Claudette lui propose d’aller jusqu’à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes) voir l’exposition Calder, à la Fondation Maeght. Gabrielle est émerveillée par les mobiles, elle trouve la force de plaisanter, Claudette est fière de lui avoir offert ce moment de répit. Le 10 juillet, lui dit-elle, elle sera au palais de justice à ses côtés.

Une idée a germé dans la tête de Gabrielle. Si les juges voient Christian avec sa barbe et ses cheveux longs, ils comprendront. Ils auront devant eux un homme et pas un gamin. « Ils veulent ma peau. Ils veulent me faire passer pour folle. Il n’y a que lui maintenant qui puisse faire quelque chose : en étant ferme, solide », écrit-elle à Claudette. « Essaie de lui faire mettre une cravate », ajoute-t-elle.

Gilberte Thouvenot monte chaque jour au onzième étage de la résidence Nord pour s’assurer que Gabrielle se nourrit correctement, qu’elle ne laisse pas l’angoisse la dévorer. Avec Albert, elle écrit à son père, l’avocat René Russier, pour lui dire que sa fille a besoin de lui et que sa présence lui serait un réconfort. Il ne peut pas quitter son épouse, clouée dans son fauteuil par la maladie, répond-il.

Un matin de juillet, Gilberte emmène son amie faire les boutiques, à Aix, pour l’aider à choisir une tenue en vue de l’audience. Rien ne lui plaît, les deux femmes reviennent bredouilles. De sa penderie, Gabrielle sort alors sa petite robe bleue à pois blancs, celle qu’elle portait le jour où elle a réussi l’agrégation, celle aussi avec laquelle elle s’était présentée pour la première fois, en septembre 1967, devant ses élèves de seconde C.

Audience à huis clos

Le procès a été annoncé dans La Marseillaise. Un court article publié en bas de page le 1er juillet. Dans les jours qui suivent, le correspondant de France-Soir à Marseille, Roger Colombani, et son confrère Jo Lapolla, de Paris Jour, évoquent à leur tour, en quelques lignes, la comparution à venir d’une professeure qui a entretenu une relation amoureuse avec l’un de ses élèves.

Mais en arrivant au tribunal de Marseille dans sa petite robe bleue, accompagnée de Gilberte, Gabrielle découvre, affolée, la présence de très nombreux journalistes et photographes. Alors qu’elle monte les marches, une femme l’insulte. « Salope ! », crie-t-elle. Claudette et Christian sont là, eux aussi. Cachés dans un recoin du palais pour ne pas être découverts par Mario et Marguerite Rossi, ils guettent le moment où ils vont pouvoir se faufiler dans la salle.

Le président Trousselot, dont c’est la dernière affaire avant la retraite, déclare l’audience ouverte et annonce aussitôt qu’elle se tiendra à huis clos. Le « coup » espéré par Gabrielle a échoué. Christian reste dehors. Le président résume les charges qui pèsent sur la prévenue, le rôle qu’elle a joué dans les fugues de son jeune amant, ses mensonges devant le juge d’instruction. Il évoque le contexte de Mai 68, lit les témoignages recueillis pendant l’enquête sur la professeure, parmi lesquels figurent deux lettres accusatrices de parents d’élèves. Gabrielle tremble. A la suspension d’audience, elle rejoint en larmes Gilberte Thouvenot.

Le casier judiciaire de Gabrielle Russier doit comporter la mention d’une condamnation qui permettra d’engager contre elle une action disciplinaire et de l’écarter de son poste d’enseignante

Le substitut, Jean Testut, qui s’apprête à demander la condamnation de Gabrielle Russier, a la réputation au palais d’être un homme diplomate et plutôt pondéré. Fils d’universitaire, ancien avocat, le magistrat adresse ses premiers mots à la prévenue. « Je reconnais que vous êtes un professeur exceptionnel, un professeur dont on se souvient. J’ai trop connu, dans ma jeunesse, des professeurs insignifiants et ennuyeux pour ne pas vous rendre hommage. »

Mais à l’intention du tribunal, il rappelle que les professeurs, comme tous les fonctionnaires d’autorité, sont tenus à la réserve. Cette distance nécessaire, Gabrielle Russier ne l’a pas respectée, pis, elle a bafoué l’autorité parentale, poursuit le procureur. Conformément aux instructions qu’il a reçues du procureur général, Marcel Caleb, Jean Testut requiert à son encontre treize mois d’emprisonnement ferme.

Le message envoyé aux juges est clair. Le casier judiciaire de Gabrielle Russier doit comporter la mention d’une condamnation qui permettra d’engager contre elle une action disciplinaire et de l’écarter de son poste d’enseignante. Treize mois, c’est surtout la peine qui l’exclura d’office du bénéfice de la loi d’amnistie en cours de préparation au Parlement, à la suite de l’élection présidentielle du 15 juin. Le président Trousselot annonce que le jugement sera rendu le lendemain matin.

Claudette a réussi à se faufiler jusqu’à Gabrielle à la sortie du tribunal. Elle lui glisse à l’oreille que Christian l’attend, caché dans un coin du parc Borély. Gilberte proteste, c’est une folie, dit-elle, mais l’amoureuse la supplie de l’y conduire et de l’attendre. Elle veut seulement revoir son amant quelques minutes.

Au moment où les trois magistrats se retirent pour délibérer, Georges Pompidou donne sa première conférence de presse dans les salons de l’Elysée, à Paris, où il est notamment interrogé sur la révolte de la jeunesse qui s’est exprimée en Mai 68.

« Quant à la comprendre, la jeunesse, je crois que l’essentiel, au fond, c’est de l’aimer, c’est-à-dire de rester jeune. Par conséquent, je crois que le meilleur moyen d’être compris d’elle, c’est de lui faire sentir qu’on l’aime, qu’on est prêt à l’aider, mais qu’on attend d’elle qu’elle ait le sens de ses devoirs », dit le nouveau président de la République.

Douze mois d’emprisonnement avec sursis

Le vendredi 11 juillet, pour éviter une nouvelle confrontation de sa cliente avec la presse, Me Raymond Guy vient seul au palais s’enquérir de la décision du tribunal. « Attendu que la prévenue, âgée de 31 ans (…) avait la charge d’une classe mixte de seconde au lycée Nord de Marseille. Que quelques jeunes gens et jeunes filles de cette classe prirent l’habitude de se réunir autour de leur professeur qui les invita à venir de plus en plus fréquemment à son domicile. Qu’il semble que ces réunions aient entraîné une certaine détérioration entre certains de ces jeunes gens et leurs parents et que cette influence regrettable s’est trouvée aggravée par les événements des mois de mai et juin 1968. Que parmi ces jeunes gens se trouvait l’élève Rossi Christian, âgé de 16 ans, dont les parents s’aperçurent que les rapports qui existaient entre leur fils et la prévenue n’étaient plus ceux de professeur à élève… »

Suit le rappel de leurs voyages secrets en Italie et en Allemagne, des tentatives d’éloignement faites par les parents, des fugues multiples de Christian, du « harcèlement » de lettres auquel, selon les juges, s’est livrée la professeure à son égard et de l’atteinte qu’elle a ainsi portée à leur autorité. « Il est manifeste que la prévenue a abusé de l’ascendant qu’elle a pris sur ce jeune homme et l’a perturbé, par son obstination, au point de compromettre son avenir. »

Pour toutes ces raisons, concluent les juges, il convient d’infliger « une peine sévère ». Gabrielle Russier est condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d’amende et un franc symbolique de dommages et intérêts à Mario et Marguerite Rossi.

Raymond Guy est soulagé. Les mots sont durs, mais la peine est amnistiable. Son confrère Grisoli est lui aussi satisfait. « Pour nous, partie civile, l’affaire est terminée. Nous ne voulions pas plus », dit-il. Gabrielle adresse aussitôt un télégramme à son avocat – « Merci. Vive le soleil. Antigone » – et une carte postale à son fils Joël, au dos de laquelle elle a scotché un trèfle à quatre feuilles. « J’ai gagné ! », écrit-elle.

L’après-midi du 11 juillet, sur ordre de son supérieur hiérarchique, Marcel Caleb, le procureur Testut fait appel du jugement.

« Mai 68 », cet accès de folie chez les jeunes et moins jeunes ayant proclamé des sottises telle que « Il est interdit d’interdire », et causé des ravages dans la vie de nombreuses personnes vulnérables car immatures.

Irresponsables aussi, et je me souviens en particulier d’une collègue médecin, lors d’un stage d’une année à l’Ecole de Santé Publique à Rennes, qui m’a raconté incidemment qu’elle avait été abandonnée par son mari au cours des événements de Mai 68 parce qu’il s’était laissé aller à …son penchant homosexuel. Or, il a eu cinq enfants avec elle, dont un en bas âge, et elle avait renoncé provisoirement à exercer son métier.

Elle s’est donc retrouvée brutalement sans revenus, avec cinq enfant à élever seule.