La diabolisation du Juif a abouti à cette ontologie du mal qui décrète qu’un peuple est «en trop sur la terre», explique l’historien.

Voilà trois quarts de siècle presque jour pour jour, le 27 janvier 1945, l’Armée rouge libérait Auschwitz. L’historien Georges Bensoussan explique en quoi le génocide des Juifs diffère de tous les précédents et analyse sa place désormais centrale dans la mémoire collective de l’Occident.

LE FIGARO. – Nous commémorons le 75e anniversaire de la «libération» des camps de concentration et d’extermination. Quelle place cet évènement occupe-t-il dans l’histoire de l’Occident?

Georges BENSOUSSAN. – On peut contester le mot «libération» dans la mesure où aucune action n’a été entreprise par les Alliés pour mettre fin aux tueries systématiques à Auschwitz dont ils étaient pourtant informés au moment de la tragédie des Juifs hongrois entre mai et juillet 1944. Pas un seul avion allié n’a été dévolu à cette opération réclamée par plusieurs institutions juives de l’époque. Auschwitz n’a donc pas été «libéré». Il a été évacué par les Allemands quelques heures avant l’arrivée de l’Armée rouge.

La question essentielle, aujourd’hui, est ailleurs. Si le génocide des Juifs ne fut qu’un épisode supplémentaire dans la «triste et violente histoire des hommes» dont parlait Michelet, il n’y aurait pas lieu de faire du 27 janvier une date emblématique. Mais ce génocide a ouvert une nouvelle page dans l’histoire humaine. Ce n’est plus le génocide comme moyen, vieille habitude, c’est le génocide comme fin en soi. Il ne s’agit pas de faire disparaître le peuple juif pour des raisons économiques, religieuses, politiques ou territoriales, mais parce qu’il représente le principe du mal sur la terre. Dans l’économie psychique de l’Occident, la diabolisation du Juif a abouti à cette ontologie du mal qui décrète qu’un peuple est «en trop sur la terre». Les modalités techniques du massacre en sont la signature.

En quoi?

Ici, la victime a été amenée à l’assassin…

Quand généralement l’assassin va à la victime, ici, depuis les quatre coins de l’Europe, la victime a été amenée à l’assassin jusque dans des lieux de mise à mort conçus spécialement à cet effet. Ce ne sont pas des ennemis qui ont été assassinés, mais de la prétendue vermine qu’on a éliminée. L’ennemi garde figure humaine jusque dans la mort qu’on lui inflige.

Pas ici. La mise à mort des Juifs à Treblinka ou à Belzec, réduits à l’état de nuisibles, a détruit la notion de mort, et, par les cendres mêlées des victimes, elle a fait disparaître le principe d’humanité. De Birkenau à Sobibor, au-delà du peuple juif, ce qui a figure humaine a été «néantisé». C’est pourquoi ce qui s’est passé là ne fut pas un massacre de plus dans l’histoire des hommes, mais une rupture anthropologique. Nous ne sommes pas dans des sociétés qui ont «vaincu le nazisme», mais dans des sociétés post-nazies (Pierre Legendre), comme le montre toute notre évolution contemporaine. Ne pas l’entendre, et continuer à ânonner qu’«il n’y en a que pour les Juifs», est faire preuve d’une singulière myopie, doublée d’une couche épaisse de bêtise.

Que nous dit cet événement sur l’Europe?

Que nous dit cet événement sur l’Europe? L’histoire du Vieux Continent s’en trouve-t-elle à jamais bouleversée?

Le génocide des Juifs n’a pas eu lieu à l’ère des persécutions mais après cent cinquante ans d’une émancipation initiée par la France révolutionnaire (1791) et après que tous les pays d’Europe eurent émancipé leurs minorités juives. Il dit d’abord l’échec de l’émancipation rêvée par les hommes du XVIIIe siècle. Il dit aussi la force des schémas culturels qui, sans s’exposer à cette accusation d’essentialisme qui prétend voir dans la culture le nouveau synonyme de la race destiné à mieux exclure, font que certaines structures anthropologiques comme certaines représentations culturelles peuvent contribuer au terreau d’un désastre.

Le génocide des Juifs marque aussi la défaite des Lumières

Le génocide des Juifs marque aussi la défaite des Lumières, à la condition de comprendre que les douze années du IIIe Reich ne furent ni un «accident», ni une «parenthèse», mais le triomphe des anti-Lumières qui avaient réduit l’humanité au biologique et aux rapports de force. Sur fond de paramètres politiques propres au monde germanique de cette époque, ce qu’avait mis en lumière l’historienne et germaniste Rita Thalmann. Et, avant elle, Edmond Vermeil.

Le génocide fut aussi l’assassinat d’une culture

Enfin, le génocide fut aussi l’assassinat d’une culture qui fit qu’au sortir de la guerre une génération tout entière était devenue orpheline de sa langue maternelle, le yiddish.

La perception de cet événement a-t-elle évolué dans le temps?

Comme tout sujet d’histoire ou presque, sa perception a évolué, non par l’effet magique du temps, mais par le travail des historiens et les témoignages accumulés au fil des années. On est passé d’un relatif silence à une focalisation qui a parfois fini par absorber l’histoire de la Seconde Guerre mondiale tout entière. Et, par un déplacement du centre géographique du désastre, des camps de concentration de l’Ouest (qui n’étaient pas des centres de mise à mort) vers Auschwitz-Birkenau, et d’Auschwitz aujourd’hui vers les centres de mise à mort de l’Aktion Reinhard, véritable épicentre du génocide à l’Est, mais demeuré, lui, sans trace mémorielle.

Ce passage d’une mémoire aveugle à une mémoire aveuglante

Il n’y eut jamais de silence absolu. François Azouvi, il y a quelques années, avait fait litière de cette vision par trop restrictive. Reste que la mutation essentielle demeure ce passage d’une mémoire aveugle à une mémoire aveuglante, laquelle n’est d’ailleurs pas forcément synonyme d’une meilleure compréhension de l’événement, a fortiori quand, à force d’être plaquée sur le présent, comme c’est souvent le cas aujourd’hui, elle empêche de le comprendre.

Ce que vous appelez l’«obsession mémorielle » empêche-t-elle de faire de l’histoire?

La reductio ad hitlerum comme l’accent mis sur la compassion font perdre de vue la dimension de rupture inhérente à l’événement. Les mécanismes du meurtre de masse, comme ceux qui font d’un homme ordinaire un meurtrier, dépassent le moralisme banal. Le conditionnement, l’instinct grégaire et la force du groupe, plus encore, l’absence de pensée, synonyme d’absence de mise à distance de soi pour se sentir justifié d’être, sont parmi les plus sûrs vecteurs du crime.

À cet égard, la leçon sur la «tolérance» et l’«accueil de l’autre dans sa différence» semble d’une pieuse inefficacité.

Dans des sociétés d’émotion labile qui transforment toute tragédie en spectacle, l’émotion apparaît paradoxalement comme le meilleur vecteur de l’effacement de la mémoire.

Comment bâtir une identité collective sur une catastrophe

Par ailleurs, comment bâtir une identité collective sur une catastrophe, sauf à ramener l’histoire juive à celle d’une persécution sans fin et à enfermer les Juifs dans une essence de victime? Comment ne pas comprendre, enfin, combien on finit par en vouloir à la victime de vous rappeler sans cesse le crime commis par les aïeux? La diabolisation d’Israël (qui n’est pas la réprobation de ses gouvernements) dans une partie des opinions occidentales trouve là, au moins pour partie, sa source.

Faut-il pour autant renoncer au devoir de mémoire?

Aucune société ne vit sans mémoire collective, il s’agit donc d’une nécessité, non d’un «devoir». Par ailleurs, cette expression, qui sonne comme un «devoir de piété», est absurde. Elle enferme dans un rituel qui sert trop souvent d’alibi à la lâcheté.

À quoi sert en effet de commémorer ces morts si l’on n’ose pas désigner ceux qui menacent les vivants? À quoi sert d’ânonner mécaniquement qu’un renforcement de l’enseignement de l’histoire de la Shoah protégera contre l’antisémitisme? Si l’enseignement de cette histoire est nécessaire, il est insuffisant, a fortiori si on veut y voir une éducation morale et civique.

Ancien responsable éditorial du Mémorial de la Shoah à Paris, Georges Bensoussan est notamment l’auteur de L’Histoire confisquée de la destruction des Juifs d’Europe (PUF, 2016).

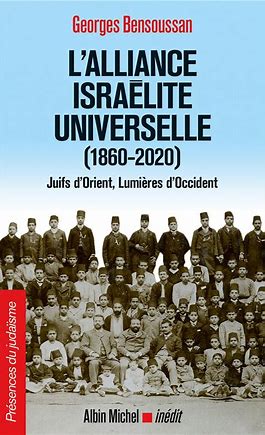

Il vient de publier L’Alliance israélite universelle (1860- 2020), Juifs d’Orient, Lumières d’Occident (Albin Michel, 384 p., 12,90 €)

Source: FIGAROVOX/ENTRETIEN – Alexandre Devecchio. 23 janvier 2020.

Poster un Commentaire