Il a toujours été admis que l’altération ou l’abolition du discernement qui découlent de la prise d’un produit stupéfiant posent difficulté et fassent débat, même au plus haut niveau de la Doctrine pénaliste. D’une manière plus générale, le sort de l’aliénation mentale dans le cadre du droit répressif n’a pas toujours fait historiquement l’objet d’une solution unique et est, aujourd’hui encore, discuté. Ce que dit Regis de Castelnau au sujet de la décision rendue par la chambre de l’instruction de Paris illustre une position discutée, mais jamais définitivement démentie en droit.

En revanche, ce qui pose véritablement problème, c’est que les cas dans lesquels on applique l’article 122-1 du Code pénal pour reconnaître une abolition totale du discernement à raison de l’auto- administration d’un produit stupéfiant (ou alcoolique) sont extrêmement rares. Ce qui pose problème, c’est que beaucoup de personnes, à juste titre, ne comprennent pas pourquoi les prisons sont notoirement remplies de détenus souffrant de troubles psychiques, au point que ce sujet est fréquemment rappelé par les spécialistes du monde carcéral et que, dans cette espèce particulière, on se souvienne d’une disposition du Code pénal quasiment jamais appliquée.

A cela, Il faut aussi ajouter le rappel des débuts de l’instruction judiciaire de cette affaire, des refus du parquet puis des atermoiements, pour retenir, enfin, après onze mois de débats insensés, le caractère antisémite de ce meurtre. Au-delà de l’enquête, il faut encore se souvenir du silence de plomb qui avait entouré cette affaire. Un silence politique au cœur d’une élection présidentielle qui signifiait, déjà, que l’affaire Halimi commençait très mal et qui augurait des difficultés à venir, ce que j’avais envisagé à l’époque et qui n’a hélas, pas manqué de se réaliser. Et ne parlons pas des circonstances mêmes de la mort atroce de Sarah Halimi, dont la défenestration sous le nez de la police faisait figure d’un triste présage, celui d’une impuissance douloureusement larvée.

Une application exceptionnelle ici de la loi…

En bref, ce qui dérange ici ce n’est pas nécessairement l’application d’une loi, mais son application exceptionnelle dans une affaire exceptionnelle. Un deux poids deux mesures qui fait craindre qu’en France, la justice soit beaucoup plus sévère pour condamner le jet de lardons fumés sur une mosquée, que le meurtre d’une petite vieille juive qu’on bascule du haut d’un immeuble sous les cris d’amour et de paix qu’a encore récemment sublimé Marwan Muhammad en nous appostrophant tous d’un《 Allah Akabar 》.

Cela fait beaucoup pour une même affaire.

Mais revenons plutôt sur l’article 122-1 du code pénal et son application par la chambre de l’instruction de Paris dans cette affaire, pour rappeler tout d’abord un premier principe en droit : l’altération ou l’abolition du discernement par un trouble psychique ou neuropsychique est une question de fait que le juge apprécie librement : le juge pénal est souverain sur cette question. Par conséquent, les conclusions des experts, quelles qu’elles soient, ne lient jamais le juge (Cass. crim., 11 mars 1958 : Bull. crim. 1958, n° 238. – Cass. crim., 6 juin 1979 : Bull. crim. 1979, n° 194). Pinatel disait de cette règle qu’elle est sage, si l’on considère que l’expertise psychiatrique a ses incertitudes et ses mystères. De cette règle, découle subséquemment et de jurisprudence constante, la faculté pour le juge de retenir les conclusions qu’il juge les plus convaincantes et d’écarter les autres.

La chambre de l’instruction de Paris pouvait donc parfaitement retenir les conclusions du Docteur Zagury au détriment de celles de ses Confrères, sans entacher sa décision de la moindre erreur de droit. Cet expert psychiatre écrivait: 《 En dépit de la réalité indiscutable du trouble mental aliénant, l’abolition du discernement ne peut être retenue du fait de la prise consciente et volontaire régulière du cannabis en très grande quantité (…)》.

Cela d’autant plus, que les expertises qui ont suivi sont contradictoires s’agissant de l’abolition du discernement de Traoré. Cela encore plus, lorsque l’on relève que ce dernier s’est rebellé après son arrestation, ce qui signifie à tout le moins, que l’altération des facultés de l’intéressé n’a peut-être pas été assez lourde, pour l’empêcher de comprendre dans les moments qui ont suivi son arrestation, la portée néfaste de son geste. A cela, il convient aussi d’ajouter que pour cerner le degré d’altération des facultés psychiques de Traoré, la chambre de l’instruction pouvait aussi renvoyer le procès en assises et laisser la faculté au juge du siège, c’est à dire à la Cour, de s’en assurer sous le bénéfice d’une nouvelle expertise, ce qui n’est pas rare, dans ce genre d’affaires. Elle ne l’a pas fait.

Pourtant, la question de l’altération et a fortiori de l’abolition du discernement était ici peut-être à portée de témoins. Il faut se rappeler que Traore ce soir là n’a pas uniquement défenestré Sarah Halimi, il a aussi séquestré une famille. Les experts ont-ils vraiment pu chacun déceler, à travers les témoignages de ces victimes rescapées quel a exactement été le comportement de Traoré, quels ont été ses gestes précis, ses paroles au moment des faits ? L’article 164 du Code de procédure penale dispose que 《les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. Toutefois, si le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l’accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l’exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l’occasion d’un interrogatoire ou d’une déposition devant le juge d’instruction en présence de l’expert. Les médecins ou psychologues experts chargés d’examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l’accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats 》

Cela signifie que les victimes du délit de séquestration n’étant pas dans l’affaire Halimi parties civiles mais dans la leur, elles pouvaient être entendues par les experts et que le juge d’instruction pouvait, en tout état de cause, autoriser cette audition, sous la réserve que les experts ne pouvaient en aucun cas se substituer au juge d’instruction, s’agissant d’instruire sur les faits, ni trahir leur secret professionel, même à l’occasion d’une révélation fortuite de culpabilité par Traoré ( les initiés se rappelleront ici de la fameuse jurisprudence du narco-test).

Cela a-t-il vraiment été le cas ? En toute hypothèse et lorsque l’on sait que la première expertise n’est intervenue que de longs mois après les faits, cette question et les éventuelles déclarations des témoins de l’état de Traoré le soir même de son passage à l’acte, sont des éléments capitaux et il n’aurait pas été vain, dans le doute, de procéder à la faveur d’un interrogatoire devant la Cour d’assises, à ce qui semble constituer une élémentaire et ultime vérification. Dautant que dans un procès, interrogatoires et contre interrogatoires des témoins scellent ce qu’on appelle parfois trop pudiquement le principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Cela n’a pas été le cas.

Si aucun de ces témoins des faits, ici entendu comme de l’état psychique de Trahore, qui se sont déroulés sous leurs yeux en direct n’a été entendu par les experts aux fins de décrypter les gestes, les postures, les paroles de Traoré, alors même que les expertises effectuées de longs mois ou années plus tard se contredisent entre elles, alors la qualité de celles- ci pourrait certainement être remise en cause. Car l’abolition du discernement doit s’établir comme étant avérée au moment de la commission du crime ; ni une heure avant, ni deux heures après : en droit, cette abolition doit être concomitante de la commission de l’élément matériel de l’infraction, au point qu’il a pu être jugé qu’une abolition intermittente peut exempter de responsabilité pénale un individu de certains des faits qui lui étaient reprochés, mais pas d’autres qui les auraient suivis ou précédés. Lorsqu’on opère un organe délicat, on affûte son scalpel. La justice n’est pas une broyeuse de vérité, c’est un légiste qui dissèque et qui prend son temps.

Le fond du problème en droit

Ensuite, il faut aborder le fond du problème en droit. L’article 122-1 du Code pénal dispose que 《 N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état》.

L’application de ces dispositions aux intoxications volontaires donne lieu à diverses interprétations. En ce qu’une substance produirait des altérations du jugement et de la volonté, il n’est pas anormal de s’interroger sur l’effet d’un tel mécanisme au regard de l’article 122-1. Pour autant, la jurisprudence est incertaine et contradictoire sur le sujet.

Si l’on admet que celui qui aurait consommé une drogue en vue de se donner le courage de commettre un acte ne saurait échapper à la repression pénale, qu’en est-il vraiment de celui qui consomme sans qu’on ne soit en mesure de déterminer la préméditation consciente de son acte ?

L’incidence d’une infraction de la consommation volontaire de produits dont on connaît les effets

Le problème est ici celui de l’incidence sur l’élément moral d’une infraction de la consommation volontaire de produits dont on connaît les effets, mais sans les rechercher précisément. Là-dessus, il est vrai que les juristes restent divisés. Certains d’entre eux considèrent qu’il y aurait alors lieu de distinguer selon le caractère volontaire ou involontaire de l’infraction reprochée. Dans le premier cas, il ne pourrait y avoir de responsabilité pénale si l’abolition totale du discernement est démontrée, puisque les effets de l’intoxication priveraient alors l’auteur de la faculté de comprendre et de vouloir ce qui lui est reproché. Dans le second cas et s’agissant d’une infraction involontaire, la responsabilité pénale devrait être retenue, car ce qui serait alors reproché à cet auteur ne réside pas dans la recherche précise du résultat dommageable, mais dans une attitude de nature à le provoquer, en créant de manière dolosive le risque qui l’a engendré.

Mais pour autant, cette distinction ne convainc pas, dès lors que la détermination du mobile d’un crime et de son passage à l’acte peuvent parfaitement préexister à une abolition intermittente du discernement à raison d’une intoxication volontaire. En cela, il faut donc distinguer et notamment à la lumière de l’affaire Halimi, ce qui différencie une cause première et déterminante de ce qui constitue un facteur déclenchant. Cette distinction fondamentale prend tout son sens, lorsque l’on sait que Traoré menaçait sa victime et la menaçait en tant que diable et Satan, ce qu’elle semble avoir été pour cet homme, jusqu’à sa défenestration des aveux mêmes de l’intéressé. Ce sens pourrait également être accru par ce qui aurait pu nous être révélé de l’environnement familial et des fréquentations l’intéressé.

Au demeurant, la jurisprudence se refuse de manière générale à voir dans l’intoxication et ses effets une cause d’exemption de culpabilité, de diminution de responsabilité et même de mitigation de peine (Cass. crim., 5 févr. 1957 : Bull. crim. 1957, n° 112. – Cass. crim., 3 déc. 1963 : Bull. crim. 1963, n° 343).

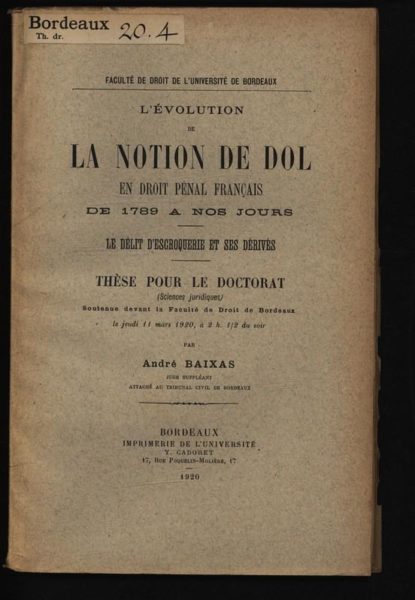

L’application de la notion de dol éventuel

En droit, c’est ici l’application de la notion de dol éventuel : la responsabilité pénale ne peut-être écartée, lorsque la faute commise réside dans une intoxication volontaire qui participe au passage a l’acte. C’est d’ailleurs très exactement en ce sens qu’avait conclu le parquet dans l’affaire Halimi, en requérant comme suit :

《 « Par son comportement volontaire de consommation de cannabis, Kobili Traoré a directement contribué au déclenchement de sa bouffée aiguë (…). Le fait qu’il n’ait pas souhaité être atteint de ce trouble, ni commettre les faits ne peut suffire à l’exempter de toute responsabilité. Il ne saurait en effet se prévaloir de l’état de démence dans lequel il se trouvait, celui-ci résultant de son comportement fautif préexistant.

L’application de la théorie du dol éventuel est toujours discutable. Mais il n’en demeure pas moins que l’eludation du procès pénal qui aurait ici permis de la confronter au dossier et à la vérité, fut elle seulement judiciaire et qui n’a pas éclaté, parachèvera peut-être le chemin de croix que les derniers instants de Satah Halimi avaient dejà commencé à tracer.

Poster un Commentaire