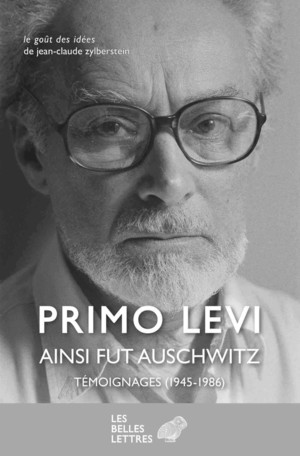

Sur la couverture d’Ainsi fut Auschwitz, le visage de Primo Levi est empreint de gravité. C’est l’auteur des Naufragés et les rescapés, l’un de ses derniers grands livres, le témoin qui voyait le mensonge s’insinuer, grossir, et faisait tout ce qu’il pouvait pour endiguer ce flux venimeux. La parution de ces témoignages rassemblés plus de vingt ans après sa mort, en avril 1987, n’est hélas pas inutile.

Primo Levi, Ainsi fut Auschwitz. Témoignages (1945-1986). Trad. de l’italien par Marc Lesage. Les Belles Lettres, 310 p., 14,90 €

Hélas, ai-je écrit, parce que, malgré les « plus jamais ça », malgré les discours, les résolutions et les manifestations, des hommes se réclament du système qui a conduit à Auschwitz. Levi définit ce qu’il nomme fascisme : sa définition, on ne peut la contester, la discuter sauf à vouloir relativiser et minorer : « tout étranger est un ennemi, et tout ennemi doit être supprimé ». Si des zélateurs du système nazi peuvent parader, c’est d’abord parce que les derniers témoins disparaissent, et avec eux la mémoire vivante de ce qui fut.

« La mémoire est un instrument merveilleux mais trompeur », écrivait justement Levi dans Les naufragés et les rescapés. Et c’est pourquoi son œuvre repose sur son triple statut. Le témoin était aussi un chercheur ou historien, et un écrivain. Les trois fonctions importent : le témoin a vu, vécu et raconté le camp. L’historien n’a cessé de chercher les documents, de les établir et de les présenter. On trouvera dans ce recueil des listes de déportés, les documents authentiques qui fondent ou consolident ce que l’écrivain met en forme. Le style de Levi, on le connaît : il repose sur la précision et la clarté de la langue, une clarté que l’ex-chimiste tient pour un filtre. Ce style repose aussi sur ce qu’écrivait Marc Bloch, historien et écrivain qui voulait qu’on soigne l’écriture, comparable à la « finesse du luthier », « fondée sur la sensibilité de l’oreille et des doigts ».

Mais Fabio Levi et Domenico Scarpa, qui ont coordonné l’ouvrage, ajoutent à la définition : « la volonté de chercher le sens global des choses, même face aux réalités les plus déconcertantes ». On se rappelle la phrase de SS à un déporté, entendue dans Shoah : « Ici il n’y a pas de pourquoi ». Pour aller vite, disons que Levi cherche le pourquoi et souvent le trouve. Les exemples ne manquent pas et l’on ne prendra que celui du rasage complet infligé aux déportés. Les nazis donnent une explication « hygiénique ». Levi évoque cette nudité totale dans son dernier livre : « un homme nu et déchaussé se sent amputé des nerfs et des tendons : c’est une proie désarmée ». On pourrait multiplier les exemples.

Mais partons de ce recueil de textes pour la plupart inédits. Le premier est un rapport sur les conditions de vie dans le camp de Monowitz. Levi l’a coécrit avec un médecin, compagnon de détention, le docteur de Benedetti. Il a paru dans une revue médicale italienne en novembre 1946, soit quelques mois après son retour à Turin. On lit sur le manuscrit cette date, écrite par Levi : 11 janvier 45. Ce jour-là, il est victime de la scarlatine qui le met en danger. Il le raconte dans « Histoire de dix jours », dernier chapitre de Si c’est un homme. Les Soviétiques n’ont pas encore atteint le camp. Le rapport est en quelque sorte écrit en parallèle du témoignage. Si le médecin assure au texte sa cohérence scientifique, Levi, le « chimiste », s’attache au quotidien des détenus, comme dans ces passages sur l’arrivée au camp, sur les épreuves qui se succèdent (désinfection, habillage, etc.), toutes choses que l’on retrouvera dans son texte majeur d’alors. Plus tard, dans un texte de 1983, Levi rend hommage à Benedetti dans « Souvenir d’un homme bon », rappelant ce qui les unissait, depuis le camp de Fossoli jusqu’au retour en Italie en octobre 1945.

Les premiers textes du recueil sont des comptes rendus et dépositions. La mémoire s’y exerce pour sauver des noms et donc des êtres. Ainsi de ce compte rendu de 1945 dans lequel l’auteur nomme les Juifs italiens qui survivaient à Buna (Monowitz). Parfois c’est un nom, un prénom, et une provenance. Parfois ce nom et la provenance sont suivis d’une indication de profession, ou bien l’exercice de mémoire est poussé plus loin : « Kamplan, déporté de Borgo S. Dalmazzo, né dans les États baltes, ancien commerçant à Milan » ou bien encore : « Abenaim, toscan ; il s’y connaissait en horlogerie ». Levi n’indique pas un métier, mais un goût, une aptitude qu’il a dû voir à l’œuvre. Le témoin et chercheur ne prétend pas tout savoir et il prend appui sur d’autres témoignages de survivants quand il s’agit par exemple des marches de la mort. Les recoupements font partie de sa méthode et de son éthique. Il sait d’emblée que la rigueur s’impose : « Nos histoires individuelles, après avoir été des récits émus, ont commencé à devenir de l’histoire. »

Si l’oubli se produit, c’est aussi parce qu’on n’a pas entendu ou écouté les survivants, lesquels se sont parfois reclus dans le silence et ont, le plus souvent, connu cette honte inscrite dans les corps et les esprits : « Nous sommes des hommes, nous appartenons à la même famille humaine que nos bourreaux. Devant l’énormité de leur faute, nous nous sentons nous aussi comme des citoyens de Sodome et Gomorrhe ; nous n’arrivons pas à nous sentir étrangers à l’accusation qu’un juge qui ne serait pas de cette terre lancerait contre l’humanité entière sur la base de notre témoignage. »

Honteux, coupable : ces mots reviennent fréquemment sous la plume de l’écrivain. Et le silence lui pèse. Silence que lui imposent ceux qui veulent comparer le génocide commis par les nazis à d’autres crimes, comme celui que représente la bombe atomique, silence aussi de qui préfère taire ce qui n’a pas de nom : « Il vit en nous une instance plus profonde, plus digne, qui, dans de nombreuses circonstances, nous conseille de nous taire sur les Lager, ou du moins d’atténuer, de censurer leurs images, encore tellement prégnantes dans notre mémoire. » Beaucoup de déportés se sont tus, ont passé sous silence des moments de l’épreuve, celle du train par exemple, indescriptible, toujours. Dans son « Témoignage pour le procès Eichmann », Levi écrit, pourtant : « Nous ne devons pas reculer devant la vérité, nous ne devons pas nous abandonner à la rhétorique si nous voulons vraiment nous immuniser. Les camps ont été des lieux de torture et de mort, mais aussi des lieux de perdition. »

Les dernières années de Primo Levi furent douloureuses, emplies de mélancolie, de solitude. Le fascisme, désigné comme « maladie » ou « cancer », lui pesait, et aussi la confusion entre des événements historiques de nature différente : il supportait mal que l’on confonde le sacrifice des résistants (dont il avait été) et la mort des déportés : « Qualifier de glorieuse la mort des innombrables victimes des camps d’extermination est une forme de vanité. Elle n’était pas glorieuse : c’était une mort sans défense et nue, ignominieuse et immonde. » L’écrivain ne craignait pas de se confronter au pire. Les naufragés et les rescapés, que l’on peut tenir pour son texte testamentaire, puissant et terrifiant, s’en fait l’écho. Le présent recueil, qui montre le cheminement de Levi et rappelle que le silence est dangereux, mérite qu’on s’y plonge.

Norbert Czarny

Poster un Commentaire