Te souviens-tu, Lecteur, comment chez les Grecs, le deipnon, repas du soir, était suivi du symposium, et comment ces repas festifs en deux parties étaient nommés banquets. Dans l’ordonnancement et le déroulement du repas, le rang de chacun était pris en compte.

Sais-tu qu’à la Renaissance, chez les nobles, étaient encore donnés de ces repas mondains, véritables spectacles où chacun s’affichait afin d’être reconnu pour son rang.

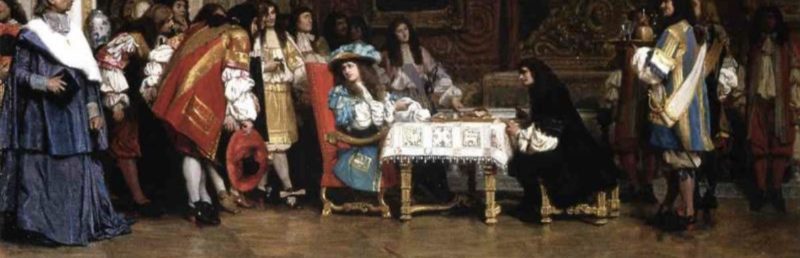

Te souviens-tu encore, Lecteur, des repas du roi Louis XIV. De ces temps ritualisés. De ces nombreux règlements édictés qui précisaient l’ordre que le roi voulait être observé. Du repas pris en public et de icellui pris en particulier.

La grande solennité de ces repas était alors signifiée par la nef, cet emblème de la puissance souveraine que chaque courtisan devait saluer, cette pièce d’orfèvrerie en forme de vaisseau et qui renfermait les serviettes dont userait le roi…

N’étaient conviés au Grand Couvert que le cercle étroit de la famille royale, c’est-à-dire les fils et filles de France, les petits-fils et petites-filles de France.

Après la mort de la Dauphine apparut, par opposition, la notion de petit couvert, repas toujours pris en public, mais avec moins d’apparat. Lors du petit couvert, il n’y avait ni nef ni cadenas, entends ce petit coffre de métal précieux dans lequel se trouvait le couvert du roi.

L’ordre était donné pour le début du repas et l’huissier de salle frappait de sa baguette la salle des gardes du roi en annonçant : Messieurs, à la viande du Roy !

Lors de ces repas du soir, on retrouvait toute la pompe versaillaise, au moment du souper au grand couvert.

Par la suite, pour éviter les critiques grandissantes sur le luxe débordant de Marly alors que la France était engagée dans la guerre de Succession d’Espagne, les tables furent réduites et Louis XIV décida en 1710 qu’il n’y dînerait plus qu’à son petit couvert et souperait tous les jours à une table de seize couverts avec sa famille, le surplus des places étant réservé pour les dames nommées le matin même. Il y avait bien encore quelques autres tables pour les princes et princesses accompagnés de leurs invitées… si bien que les réformes successives se révélaient inutiles et la dépense toujours aussi importante.

A l’époque des rois, ces festins, en société ou dans l’intimité, étaient une occasion nouvelle d’affirmer le pouvoir du monarque. De cette tradition naquit la renommée du service à la française et de sa gastronomie.

Pour info, les repas dans l’intimité se développèrent avec Louis XV qui appréciait peu ces cérémonies pesantes.

Les repas de société de Louis XVI et Marie-Antoinette

Afin de redonner un certain lustre à la vie de Cour, Louis XVI et Marie-Antoinette inaugurèrent, par la suite, les repas de société auxquels étaient conviés une quarantaine de personnages considérables par leur condition ou par leur mérite.

Lecteur ? Veux-tu y goûter ? Aujourd’hui, ReminiSens, restaurant-théâtre à Versailles, te convie à la table de Louis XIV et aux intrigues de la cour… A la table de Caroline Masselin, la jeune patronne, tu dîneras comme au Grand Siècle et pourras intriguer comme à Versailles. Entre joutes et destins brisés qui seront au centre de la conversation, tu mangeras et même tu mangeras très bien.

Souviens-toi encore, Lecteur, des repas de réception ou banquets donnés au XIX°, en ses appartements, par la haute bourgeoisie politicienne et spéculatrice.

Dans La Peau de chagrin, Balzac relate le banquet offert par le riche banquier Taillefer à une trentaine de convives, uniquement des hommes :

Chaque convive avait bu raisonnablement en changeant de crus suivant ses caprices, en sorte qu’au moment où l’on emporta les restes de ce magnifique service, de tempétueuses discussions s’étaient établies; quelques fronts pâles rougissaient, plusieurs nez commençaient à s’empourprer, les visages s’allumaient, les yeux pétillaient. Pendant cette aurore de l’ivresse, le discours ne sortit pas encore des bornes de la civilité; mais les railleries, les bons mots s’échappèrent peu à peu de toutes les bouches; puis la calomnie éleva tout doucement sa petite tête de serpent et parla d’une voix flûtée; çà et là, quelques sournois écoutèrent attentivement, espérant garder leur raison. Le second service trouva donc les esprits tout à fait échauffés.

Ce fut comme un signal donné par le diable. Cette assemblée en délire hurla, siffla, chanta, cria, rugit, gronda.

Qui mieux que Balzac fit une critique de la société contemporaine et en dénonça les travers : hypocrisie, faux semblants et illusion, art de paraître et simulacre.

Peut-être Flaubert. Lequel, par ses descriptions de banquets, montra lui aussi l’arrivisme grossier de la bourgeoisie et le règne du faux et du simulacre, ce théâtre social où le désir d’éblouir côtoyait médisances et calomnies.

Sarah Cattan