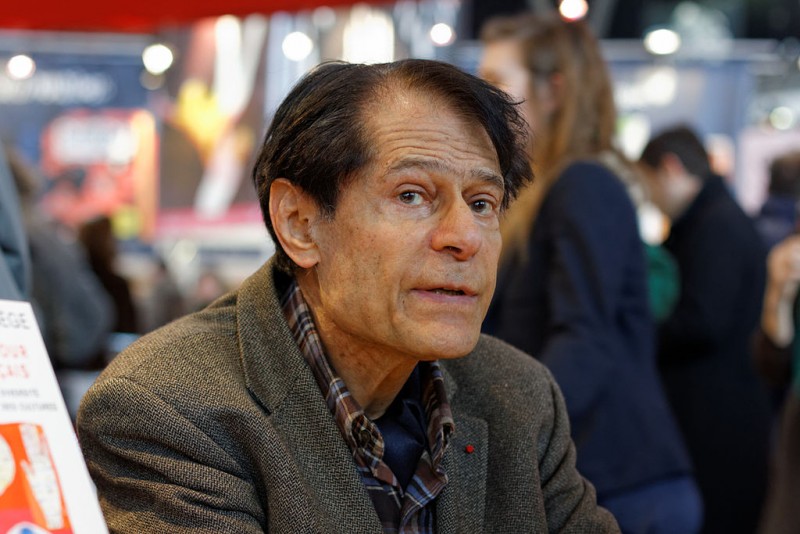

Tous ceux qui ont écouté hier soir Claude Hagège (La grande librairie) liront ou reliront cet article, et peut-être que d’autres le découvriront avec bonheur!

Il est à lui seul la Tour de Babel et il a faite sienne une interprétation toute personnelle de ce mythe, s’inspirant d’un courant talmudique du VIIe siècle : des rabbins avancèrent l’idée que la destruction de la tour de Babel ne devait plus être perçu comme un châtiment mais comme une occasion que Dieu donna aux hommes d’accomplir leur vocation en se dispersant et en allant féconder le monde : La dispersion est le symbole même du somptueux message de l’espèce humaine à l’univers : nous te mettons en vocables par l’infinie diversité de nos langues dispersées, écrit Claude Hagège[1].

Cet éminent linguiste français né à Carthage, en Tunisie, est propulsé dès sa naissance dans un milieu propice à la découverte de nombreuses langues. Il nous raconte avoir grandi à Tunis, ville polyglotte, et que si à la maison, le français était utilisé, ses parents lui ont fait suivre une partie de sa scolarité en arabe, preuve de leur ouverture d’esprit, car l’arabe était alors considéré comme une langue de colonisés. Juif par son père, c’est là-bas aussi qu’il apprend l’hébreu sous ses deux formes, biblique et israélienne, et se familiarise avec l’italien, qu’employaient notamment plusieurs de ses maîtres de musique : On peut donc dire que j’ai été élevé dans un contexte que j’appelle hyper-babélisé, marqué par la présence d’un très grand nombre de langues[2].

Une connaissance ahurissante des langues

Je vous épargnerai la liste des diplômes qu’il obtint et celle des prix prestigieux qui couronnèrent son œuvre. Sachez seulement qu’il fut influencé par de grands maîtres tels Benveniste et Martinet, Renou et Cohen, qui l’encouragèrent à s’engager sur la voie de l’étude théorique et du maniement des langues les plus diverses ; il les apprendra ou les apprivoisera à l’École des Langues Orientales ou seul, au cours de voyages: ce fut notamment le cas de l’arabe, du hongrois, de l’hébreu, du russe, du hindi, du peul, du japonais, entre autres. S’apercevant que l’étude des langues et l’enseignement de la linguistique ne pouvaient se passer d’une approche in situ, il acceptera nombre de missions à l’étranger : Afrique sub-saharienne, Extrême-Orient, Europe occidentale, réserves Indiennes d’Amérique du Nord, monde arabophone, îles de Micronésie, sans exclure de ses recherches les parlers régionaux, qu’il s’agisse du patois du Poitou ou de celui de la Charente.

De tous ces travaux, Claude Hagège a retiré une conscience aiguë de la variété et de la diversité du fait linguistique. Que ce soit à Paris, à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes puis au Collège de France ou à Poitiers, il s’attachera dès lors, dans ses conférences, ses publications, ses cours, à mettre en évidence les propriétés communes des langues et à lier les traits généraux et la recherche typologique, tentant, dans ses travaux, de construire un modèle théorique rendant compte de la relation entre l’homme et le langage et offrant au public une visée anthropologique qui fit l’objet de plusieurs publications et sera, dans la linguistique contemporaine, la signature de Claude Hagège aux yeux des linguistes à travers le monde.

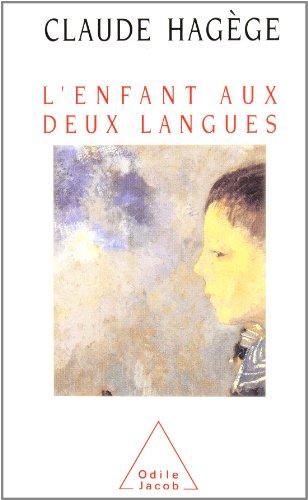

La structure des langues, les apprentissages linguistiques, le bilinguisme : voilà les domaines où il mena des travaux de recherche pointus, ponctués par la publication de nombreux ouvrages, dont L’Homme de paroles (Fayard, 1985), L’enfant aux deux langues (Odile Jacob, 1996), Combat pour le Français (Odile Jacob, 2006), et en 2010 chez Plon un Dictionnaire amoureux des langues entre autres.

Les langues sont musique

Cet amoureux de toutes les langues ne se contente pas de les explorer sans relâche et d’en parler couramment un grand nombre : il joue aussi de plusieurs instruments de musique et se produit avec un quatuor et lui qui voit entre ses deux passions des liens étroits vous dira que les langues sont musique, ne serait-ce que parce qu’une bonne moitié des langues du monde sont des langues à ton : ainsi, la syllabe ma ne veut rien dire à un chinois si on n’en précise pas le ton, et, selon les quatre tons du chinois, cette syllabe pourra désigner la mer, le cheval, la chambre ou le verbe insulter. Le vietnamien, lui, a six tons différents. On se sert donc, pour produire du sens, de la musique de la voix. Claude Hagège précise que la musique des langues vient aussi des voyelles car les mouvements de la voix chantent en elles, révélatrices des états de l’âme. Le linguiste-musicien en déduit que les musiques sont elles-mêmes langues, dans la mesure où elles possèdent leur grammaire, leurs règles syntaxiques, celle de l’harmonie et de la construction contrapuntique, et leur sémantique, et nous rappelle à propos que l’association entre musique et langue a donné naissance à l’opéra.

Vous vous demandez comment lui est venue cette prodigieuse capacité d’apprentissage de tant de langues différentes ? Il vous répondra que l’amour des langues, c’est l’amour des autres et qu’à nous, français, qui rencontrons des difficultés avec les langues, il manque peut-être cet amour qui lui est familier : Dans mes motivations, il y a un profond intérêt pour les « étrangers », c’est-à-dire les gens porteurs d’une langue que je ne connais pas. Ces autres si exotiques ont exercé sur moi une grande fascination dès mon plus jeune âge. Il vous racontera que son ascendance punique a sans doute quelque chose à voir avec tout cela, et qu’être né à Carthage, et avoir grandi dans ce port méditerranéen ouvert sur le monde, fut un facteur déterminant : Cette façade méditerranéenne a été, de par sa position géographique, exposée très tôt à des influences multiples et elle se caractérise par la babélisation, le multilinguisme. Mon oreille a été bercée par les sonorités des langues les plus diverses depuis mon plus jeune âge et je suis donc habité par l’amour des langues depuis la petite enfance. Plus que des jouets, je réclamais à mes parents des grammaires et des dictionnaires, et ce dès que j’ai su lire. J’étais un enfant « fou », et mes parents ont dû être désarçonnés par cette « folie » mais comme ils étaient à la fois très généreux et très cultivés, ils ont vite compris qu’il s’agissait d’une passion qui m’habitait.

Mais tu parles comme on écrit

Il explique avoir trois langues maternelles, le français, l’arabe dialectal tunisien et l’italien : Le français est la langue de ma mère, mais comme vous pouvez le constater, mon français est très littéraire. Quand je suis arrivé en classes préparatoires à Louis Le Grand, mes camarades s’esclaffaient : « Mais tu parles comme on écrit ! » Et c’était vrai. Pour nombre de non – français de souche, l’acquisition de la langue la plus « pure » était une façon de marquer notre francité. Vous conviendrez avec moi que cela a bien changé.

Il ajoute savoir assez mal les tournures orales du français mais se souvient avoir parlé le tunisien dialectal avec ses camarades de jeux, et avoir, depuis, gardé un profond amour de l’arabe littéraire, qu’il trouve d’ailleurs plus beau que l’hébreu. L’italien, enfin, a fait partie du paysage linguistique de son enfance en raison de la proximité géographique de la Sicile.

Comme moi, vous avez sûrement envie de savoir combien de langues il parle. Sachez qu’il ne saurait répondre à cette question alors soyez un peu linguistes à votre tour, et demandez-lui plus précisément les langues qu’il écrit, celles qu’il lit dans le texte, celles qu’il parle avec un temps de préparation préalable, celles encore qu’il cite dans ses cours, avec une spontanéité et un naturel confondants. Vous aurez alors une réponse approximative : Claude Hagège parle couramment et sans recours au dictionnaire une dizaine de langues dont l’italien, l’espagnol, l’allemand, l’arabe classique et dialectal de Tunisie, l’hébreu, le chinois, le japonais, le russe, mais il peut se référer dans ses cours ou dans ses recherches à plusieurs centaines de langues dont il sait les structures et les principales propriétés : S’il s’agit de dénombrer les idiomes dont je connais les règles, je puis en mentionner plusieurs centaines, comme la plupart de mes confrères linguistes. S’il s’agit de recenser ceux dans lesquels je sais m’exprimer aisément, la réponse sera plus proche de 10.

Ils allaient obscurs sous la nuit seule

Dans un entretien accordé à Elisabeth Lévy, intitulé j’aime les langues comme les femmes et publié par Le Point en juin 2009, le linguiste expliquait que cette formule n’était pas seulement métaphorique mais correspondait à une expérience biographique. Il confia qu’à deux reprises, il eut l’occasion de vérifier la parenté entre ces deux amours : Dans les deux cas, j’aimais une femme et, au même moment, le CNRS ou une autre institution m’offrait la possibilité d’aller sur le terrain pour pourchasser et décrire une langue non écrite. Je savais que je perdrais la personne aimée. Mais, chaque fois, entre la femme et la langue, j’ai choisi la langue. S’en suit une digression au sujet du concept de Dictionnaire amoureux : le linguiste fait observer justement qu’un dictionnaire ne peut pas être amoureux, et que c’est l’individu qui l’est, transfert qui, en rhétorique classique française, s’appelle une hypallage, figure de style qui consiste à transférer un qualificatif d’un mot vers un autre : Les savants citent souvent comme exemple un vers de « L’Enéide » : « Ibant obscuri sola sub nocte. » Mot à mot, cela signifie : « Ils allaient obscurs sous la nuit seule. » En fait, c’étaient eux qui étaient seuls et la nuit obscure.

Voilà. On s’y fait très vite : ainsi parle en toute simplicité et en toute limpidité Claude Hagège.

A la question de savoir ce qu’est une langue pour la science, le linguiste admet que le babil que l’on parle aux enfants n’en est pas une et qu’on parle de langue lorsqu’on a affaire à une organisation très articulée de systèmes, phonologique parce qu’il faut des sons, morphologique parce qu’il faut des formes, syntaxique parce qu’il faut des phrases pour agencer les mots entre eux et, enfin, sémantique parce que tous ces éléments combinés doivent produire du sens.

Il vous expliquera encore limpidement qu’une mécanique aussi complexe peut pourtant se passer d’une écriture et qu’on peut donc parler de langues orales : ainsi, pour le linguiste, les innombrables dialectes africains, amérindiens, océaniens, sont des langues : Une langue est un dialecte qui a réussi et qui a acquis une prééminence en fonction de trois paramètres. Elle s’écrit et produit une littérature. Elle se parle là où s’est établie une autorité politique : le dialecte va être promu langue quand le lieu où il se parle devient celui du pouvoir. Enfin, elle est l’objet d’une entreprise de planification et de réforme dont l’enjeu est de dégager une norme dialectale. C’est ce qui s’est passé pour le français et qui se reproduit aujourd’hui pour les langues régionales. Ceux qui veulent donner à ces langues une dignité ont très bien compris qu’elles souffraient de leur dispersion. Il existe six dialectes occitans et au moins cinq variétés du basque. On s’achemine apparemment vers un processus d’unification.

Concernant son postulat selon lequel toutes les langues se valent, Claude Hagège vous expliquera que certes toutes les langues n’ont pas produit de littératures d’égale beauté mais qu’elles se valent toutes comme instruments de communication parce qu’elles possèdent les caractéristiques énoncées plus haut mais aussi parce que n’importe quelle langue peut être traduite en n’importe quelle langue et les petites langues tribales de Nouvelle-Guinée, les langues d’Afrique parfois réduites à un village sont aussi capables que n’importe quelle autre de traduire des textes politiques, poétiques ou littéraires : Tout simplement parce que, quand un mot leur manque, elles l’inventent. Et quand elles ne savent pas la chose à quoi renvoie le mot à inventer, ces microlangues se contenteront de fabriquer un mot décrivant par exemple le sens de démocratie ou liberté : ainsi, pour démocratie il suffit de reprendre tout simplement l’étymologie grecque et de traduire par pouvoir du peuple et Liberté, en chinois, se dit mouvement décidé par soi-même.

Le professeur réfute qu’à l’instar de grandes puissances, il existât de grandes langues. Il concède seulement que certaines langues ont certes quelque chose de sommaire, une syntaxe moins précise, un lexique moins étendu : ce sont les pidgins, ces langues qui naissent spontanément sur les marchés d’Afrique et d’ailleurs pour permettre à des gens venus de tribus et de villages différents de commercer ensemble : Il leur manque une caractéristique capitale pour être des langues : le fait d’avoir été transmises dans la petite enfance. Mais, comme les relations de marché et d’échanges finissent par créer des communautés, certains pidgins s’enrichissent et engendrent des créoles[3], qui se transmettent au sein de la communauté. Le guadeloupéen, le martiniquais et le guyanais ont commencé par être des pidgins et sont maintenant des créoles.

L’évolution des langues dans le temps

Pense-t-il que le verlan des cités est une langue et permet de penser la complexité du monde ? Il vous répondra que, à l’instar de l’argot des prisonniers ou des hors-la-loi, le verlan est une langue inventée par des populations rejetées en lisière de la société pour communiquer entre elles, certes moins richement équipées pour traduire toute la réalité que les langues au sens plein du terme, mais obéissant à une construction grammaticale, même inconsciente : elles ne sont pas faites n’importe comment.

Si vous lui parlez de langues menacées, il vous rappellera qu’à toutes les époques, les communautés cultivées ont eu l’impression que la langue s’appauvrissait, alors qu’en réalité, elle évoluait, certains mots et tournures disparaissant et d’autres apparaissant : Ceux qui ont vécu la transformation du latin en différentes langues romanes, aux IIIe et IVe siècles, ont été horrifiés par la simplification des déclinaisons, la réduction du vocabulaire, la germanisation. Or que s’est-il passé ? Le latin a cessé d’être parlé quand on s’est rendu compte qu’il n’était plus accessible aux masses. Et il a donné naissance à de nombreux créoles, qui sont ensuite devenus d’extraordinaires langues littéraires. Le français, l’italien, le portugais, l’espagnol et le roumain sont des créoles du latin. Les contemporains qui vivaient cette mutation comme une catastrophe ne pouvaient imaginer que ce qui était pour eux du latin de cuisine allait donner naissance à de telles merveilles. Tous les linguistes vous le diront : la langue ne s’appauvrit pas, elle change.

Dans son Dictionnaire amoureux, il entreprend de raconter les langues en tant qu’êtres vivants changeants et multiples, le processus de transformation des langues étant permanent : On ne s’en aperçoit pas toujours parce que dans notre représentation de la langue telle que l’école nous l’a transmise, la langue est figée, normée, ce qui n’est pas surprenant puisque le rôle de l’école est de transmettre la loi, d’enseigner les règles. Et il est vrai que la langue écrite évolue plus lentement que l’orale. Seul l’arabe littéraire lui paraît échapper à ce processus : la pression de la norme écrite, qui dérive de la langue utilisée dans le Coran, ce texte considéré comme sacré, est encore plus forte et rend les gens aveugles à l’évolution, non seulement des dialectes, mais même de la langue littéraire, qui elle aussi change, même si plus lentement. Aucune langue donc ne peut rester à l’abri du changement.

La domination de l’anglais le hérisse

A l’écouter et le lire, on comprend que la domination de l’anglais le hérisse. Pour notre linguiste, l’anglais est un danger mortel pour la diversité des langues et il réfute l’existence même d’une langue de communication mondiale, à laquelle on prêterait naïvement un rôle purement utilitaire : on accepterait à terme qu’une langue exerce son hégémonie. S’il admet volontiers que les langues vivent d’emprunts, il estime qu’au-delà d’un certain seuil, il ne s’agit plus d’emprunts, mais d’invasion, en particulier quand la langue pourvoyeuse est celle d’une grande puissance. A ses yeux, cette domination constitue une menace pour le patrimoine de l’humanité et fait peser sur elle le risque de voir cette langue unique déboucher sur une pensée unique obsédée par l’argent et le consumérisme.

Il considère en conséquence que l’américanisation du français est ridicule et cite le Québec, preuve vivante qu’il est possible de résister : En 1975, quand le Parti québécois de René Lévesque a fait voter la loi 101 qui fait du français la seule langue officielle de la Belle Province, tout le monde s’en est gaussé. Mais ce fut un succès. Lacordaire disait, comme on sait : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Le recours à la loi est indispensable. Sinon, dans deux siècles, nous parlerons tous anglais.

Ayant travaillé aux processus d’acquisition des langues, il s’est penché aussi sur le bilinguisme et a déduit de ses recherches que tout nourrisson, cette oreille avide, est potentiellement multilingue car doué d’une capacité d’entendre très structurée à un moment où en revanche, sa capacité d’élocution est faible et ne produit encore que du babil : L’éducation bilingue, si elle est bien conduite exploite évidemment cette situation mais il y a urgence. Car une fois atteint le seuil fatidique de la onzième année, les synapses commencent à se scléroser et sur le plan phonétique, cette sclérose est irréversible de telle sorte que l’enfant ne pourra plus apprendre à parler « sans accent ». Il recommande que dans les familles linguistiquement mixtes on observe le principe de Ronjat[4] : chacun des parents doit parler à ses enfants dans sa langue maternelle même s’il maîtrise parfaitement la langue de l’autre. C’est seulement de cette façon que l’on favorise un vrai bilinguisme. Mais si le cercle familial est moins favorisé, linguistiquement parlant, alors l’école et les voyages sont des facteurs-clés. Mais Claude Hagège souligne que les relations sentimentales favorisent l’acquisition d’une langue étrangère, celle de la personne aimée.

Il explique encore qu’il existe à son sens deux types de bilinguisme : égalitaire ou non-égalitaire. Dans ce second cas de figure, l’une des deux langues l’emporte sur l’autre en prestige : Souvent, le milieu social valorise la langue qu’il ne parle pas et que l’enfant n’apprend qu’à l’école. C’est le cas des communautés maghrébines où, très souvent, les enfants ne pratiquent pas le français en dehors de l’école et parlent avec leurs parents un arabe dialectal assez pauvre ; ils sont, au final, maladroits dans les deux langues.

Saviez-vous encore que les grammaires de toutes les langues, réputées être de purs systèmes de règles abstraites, sont pour lui des mines de révélations sur notre nature et les cheminements secrets de nos cœurs et de nos pensées ? Il vous explique, exemples à l’appui, comment des langues différentes s’y prennent pour exprimer le sentiment amoureux : en français le je t’aime dit que je est le sujet et t’ l’objet de l’amour. En espagnol, c’est aussi le cas, mais te quiero qui veut dire je te veux, je te désire, contient une évidente implication sexuelle. En italien, nous avons une formulation ti voglio bene, littéralement je te veux du bien, qui introduit un bémol dans le sentiment, et le situe plus dans le registre de la tendresse que dans la folle passion. En Inde, on dira littéralement à moi tu es ; en arabe, le nombre de substantifs qui expriment l’amour est considérable : Ce qui me fascine, c’est l’extraordinaire diversité des moules par lesquels passe la formulation d’un même sentiment. De là mon hostilité à l’anglais dans lequel je perçois une redoutable menace à la diversité qui est le propre même de l’espèce humaine.

Through, rough, bough, four, tour : 5 « ou » différents

C’est lui qui m’a fait admettre que le Français n’était pas une langue plus difficile qu’une autre, et à ce titre, supérieure. Il consacra à cette idée un cours et nous expliqua que si le français s’était imposé au détriment du breton ou du gascon, ce n’était pas en vertu de ses supposées qualités linguistiques, mais parce qu’il s’agissait de la langue du roi, puis de celle de la République, et nous montra qu’un parler ne se développait jamais en raison de la richesse de son vocabulaire ou de la complexité de sa grammaire, mais parce que l’Etat qui l’utilisait était puissant, militairement ou économiquement. Ses recherches lui ont prouvé par ailleurs que le français était un idiome moins difficile que le russe, l’arabe, le géorgien, le peul ou, surtout, l’anglais : Beaucoup parlent un anglais d’aéroport, ce qui est très différent ! Mais l’anglais des autochtones reste un idiome redoutable. Son orthographe, notamment, est terriblement ardue : songez que ce qui s’écrit « ou » se prononce, par exemple, de cinq manières différentes dans through, rough, bough, four et tour ! Il ajoute que l’anglais, de surcroit, est une langue imprécise, qui rend d’autant moins acceptable sa prétention à l’universalité, et illustre cela d’un exemple éloquent : Prenez la sécurité aérienne. Le 29 décembre 1972, un avion s’est écrasé en Floride. La tour de contrôle avait ordonné : « Turn left, right now », c’est-à-dire « Tournez à gauche, immédiatement ! » Mais le pilote avait traduit « right now » par « à droite maintenant », ce qui a provoqué la catastrophe. Et écoutez encore cet autre exemple : Voyez la diplomatie, avec la version anglaise de la fameuse résolution 242 de l’ONU de 1967, qui recommande le « withdrawal of Israël armed forces from territories occupied in the recent conflict ». Les pays arabes estiment qu’Israël doit se retirer « des » territoires occupés – sous-entendu : de tous. Tandis qu’Israël considère qu’il lui suffit de se retirer « de » territoires occupés, c’est-à-dire d’une partie d’entre eux seulement.

Peu objective envers celui que je considère comme mon Maître en linguistique, j’aime à penser avec lui qu’une langue ne sert pas seulement à communiquer, mais qu’elle constitue aussi une manière de penser, une façon de voir le monde, une culture, et que tout idiome qui disparaît représente une perte inestimable, au même titre qu’un monument ou une œuvre d’art.

J’aime aussi à citer avec lui Umberto Eco, pour qui la langue de l’Europe, c’est la traduction, car la traduction met en relief les différences entre les cultures, les exalte, et permet de comprendre la richesse de l’autre.

Et je vais même vous dire : moi qu’insupportent les fautes de syntaxe dont était coutumier un de nos présidents, nous assénant des On se demande c’est à quoi ça leur a servi et autres J’écoute, mais je tiens pas compte ou encore C’est pas « passe-moi la salade, je t’envoie la rhubarbe », je m’amuse lorsque notre éminent linguiste, admettant que de Gaulle et Mitterrand étaient plus cultivés et avaient un plus grand respect pour la langue, reconnaît avec humour que Nicolas Sarkozy avait relancé les ventes de La Princesse de Clèves du jour où il critiqua le livre de Mme de La Fayette.

En connaissez-vous beaucoup qui consacrèrent un livre au problème des prépositions en chinois et soient en mesure de faire un exposé en coréen ? Qui eurent l’idée d’aller exhumer quelques dizaines de ces mots disparus dans les gloses de Rachi, rabbin-vigneron de Troyes du XIIe siècle ? Qui confessent n’avoir jamais eu un français oral alors même qu’il s’agit là de leur langue maternelle et reconnaissent y sentir un parfum de langue de prestige littéraire? Qui se décrivent comme amant de la langue[5] ?

Vous aurez deviné que tous ceux qui ont eu le privilège de l’avoir comme prof au Collège de France ou à La Sorbonne parlent de ses cours comme d’un plaisir gourmand à nul autre pareil et ont fait leur ce proverbe arménien répété par leur maître : Autant tu connais de langues, autant de fois tu es un homme.

Sarah Cattan

[1] Dictionnaire amoureux des langues, Claude Hagège, Plon, 2009.

[2] Entretien réalisé par Christine Lafrance et Marjorie Houle, le 10 octobre 2009 à la sortie de L’homme de parole, Claude Hagège, Fayard, 1985..

[3] Système linguistique mixte.

[4] Le développement du langage observé chez un enfant bilingue, Jules Ronjat, 1923, Ulan Press, 2012.

[5] L’homme de paroles, Claude Hagège, 1986, Fayard.