A l’occasion du Centenaire de la naissance de Françoise Giroud, le MK2 Bibliothèque accueillera, les 11 et 12 mars 2016, à l’initiative de sa fille Caroline Eliacheff, des conférences inédites sur Le Journalisme de Demain[1].

Je n’y peux rien, tout m’intéresse: toujours curieuse de ce que demain pouvait lui révéler, Françoise Giroud, toute sa vie, fit sienne cette formule de Paul Valéry. Aborder durant deux jours les nouveautés d’une profession qu’elle vécut toujours comme une passion nous paraît donc bien l’hommage idéal, et la Journaliste serait sans doute heureuse de savoir que des supports de presse aussi différents que M le Monde, Causeur, SoFoot, La Revue 21, Usbek & Rica ont accepté l’ invitation à débattre sur la façon dont ils accompagnent les transformations de ce métier , tout en en défendant les valeurs pérennes.

Notons tout d’abord que des articles signés de Françoise Giroud et sélectionnés sur le site internet www.francoisegiroud.fr feront l’objet d’une Leçon de journalisme, alors que dès le vendredi 11 mars, de 14h30 à 16h, La Revue Causeur présentera Un Journalisme d’Opinion(s), débat réunissant trois journalistes engagées, Elisabeth Lévy, Natasha Polony, Eugénie Bastié, et que M le magazine du Monde ouvrira de 16h30 à 18h Supplément d’âme, débat se demandant si les Suppléments du Week-End réussiront à sauver les grands quotidiens et en quoi ils ont renouvelé, dans leur version papier et sur internet, le traitement de l’actualité.

Pour info, un autre débat s’interrogera sur l’utérus artificiel et se demandera quel monde préparent ces grandes révolutions en cours : l’externalisation de la grossesse dans une couveuse est souvent décrit comme la prochaine étape de la procréation médicalement assistée ; ses partisans y voient un outil indispensable pour libérer les femmes des contraintes de la grossesse, alors que pour ses détracteurs, l’utérus artificiel est au contraire une barbarie contemporaine aux conséquences imprévisibles. Enfin samedi de 16h à 17h30, une ultime table ronde, Demain : informer, être informé, sujet sur lequel différents reporters et rédacteurs en chef de sites d’information en ligne échangeront leurs points de vue sur les valeurs du journalisme. Autant de sujets qui auraient passionné l’audacieuse Journaliste, lanceuse de tendances.

Née Léa France Gourdji le 21 septembre 1916 à Lausanne, de Salih Gourdji et d’Elda Farragi, tous deux juifs mizrahim,[2] et morte le 19 janvier 2003 à l’Hôpital Américain de Paris, Françoise Giroud fut une actrice majeure de la vie publique française de la seconde moitié du XXe siècle.

Sa carrière, d’une longévité exceptionnelle, couvre un large spectre d’activités comprenant notamment le cinéma, le journalisme, la politique, ainsi que la littérature. Scripte, scénariste et coréalisatrice de cinéma, elle fut en effet également rédactrice en chef de L’Express et de Elle, avant d’être Ministre du Gouvernement de Giscard d’Estaing.

Femme de poigne autant que de sentiment, elle aura toutefois davantage réussi sa vie professionnelle que sa vie privée.

Son pseudonyme, quasi anagramme de Gourdji, lui fut fortement conseillé par Maurice Diamant-Berger pour travailler à la radio vers 1938 et devint son nom par un décret paru au Journal officiel du 12 juillet 1964.

Grâce aux relations de sa famille, Françoise Giroud, d’abord secrétaire d’André Gide, commença une carrière dans le cinéma à Paris, devenant la première femme française scripte de cinéma pour Marc Allégret et Jean Renoir, dont elle sera l’assistante-metteur en scène à partir de 1937, avant de devenir coscénariste de Jacques Becker puis scénariste sous le nom de Françoise Giroud : ces métiers la mèneront à l’écriture.

Elle obtint un droit de travail pendant l’Occupation et exerça en qualité de scénariste d’origine catholique, puisque prétendument baptisée avec sa mère en 1942 par l’abbé Bardet, et après avoir déclaré sous la foi du serment être de race aryenne.

1940 : La France détale, selon sa propre expression : c’est l’exode en Simca 5, la famille se replie à Clermont-Ferrand. Elle écrit alors des contes dans Paris-Soir, dont la rédaction principale s’était installée à Lyon, ou des chansons comme Le Charme slave pour Andrex.

Françoise Giroud aimait à dire qu’elle fut pendant la guerre un modeste agent de liaison dans la Résistance : elle sera arrêtée par la Gestapo sur dénonciation et incarcérée à Fresnes de mars à juin 1944, date à laquelle le collaborateur Joseph Joanovici la fait libérer.

Au sortir de la guerre, la jeune fille qu’impressionnaient les vedettes de cinéma a fait place à une femme ambitieuse et sûre d’elle qui sera engagée par Hélène Lazareff comme Directrice de Rédaction pour la création de Elle, et écrira aussi des portraits dans France Dimanche, l’Intransigeant et France-Soir.

1953 : Rencontre avec JJSS et naissance de L’Express, sur laquelle nous reviendrons en détails, Françoise étant l’image de ce journal pendant plus de 20 ans, puisqu’elle restera jusqu’en 1974 dans cette Entreprise où elle aura successivement été Directrice de la Rédaction, de la Publication, et enfin, Présidente du Groupe Express-Union.

C’est aussi, côté vie privée, un avortement pour cause de grossesse extra-utérine : Françoise n’aura pas d’enfant de cet homme adoré.

Notons que professionnellement, la journaliste interviendra dans Italiques, le talk-show de Marc Gilbert, en 1971 pour évoquer Kate Millett ou Germaine Greer, écrivains féministes, et en 1972 pour commenter l’œuvre de Bertrand de Jouvenel, défendue par Raymond Aron, ou encore pour présenter son propre livre Si je mens, publiant également plusieurs essais, dont La Nouvelle Vague, portrait de la jeunesse , inventant en 1958 cette expression qui qualifiera désormais le style des nouveaux cinéastes issus des Cahiers du cinéma.

Souvenons-nous encore qu’en 1974, la Directrice de L’Express se fit fait applaudir pour son insolente question à Giscard, resté sec, sur le prix du ticket de métro, alors que Mitterrand n’avait pas séché quand elle lui avait demandé, dans la foulée, le budget de la Sécu : Et pour cause, avoua-t-elle plus tard, je lui avais fait passer, juste avant, un petit papier avec la réponse.

Mais malgré un appel à voter François Mitterrand en 1974, elle militera au sein du Parti Radical pour la modernisation sociale promise par Valéry Giscard d’Estaing, dont elle deviendra la Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, Chargée de la Condition Féminine, entre juillet 1974 et août 1976, lançant cent une mesures en faveur des femmes, parmi lesquelles la mise en place de droits propres pour les femmes, la lutte contre les discriminations ou encore l’ouverture aux métiers dits masculins, puis à la Culture, s’exclamant que le féminisme n’est ni de droite ni de gauche.

Féministe, elle le fut sans l’être, auteure de formules choc : La différence entre un homme et une femme, c’est qu’un homme a une femme et qu’une femme n’en a pas [...] Le jour où on verra une femme incompétente à un poste important…

Parfumée de Jicky et habillée en Saint Laurent, la jeune fille venue de nulle part avait réussi à s’introduire dans les milieux parisiens du cinéma et de la presse, traversant le siècle de façon exceptionnelle, femme à la fois libre et bourgeoise.

Qui se souvient que, candidate aux élections municipales de 1977 à la demande de Giscard d’Estaing et de Michel d’Ornano, elle se retrouvera au cœur d’un scandale, une plainte étant déposée contre elle pour port illégal de la Médaille de la Résistance : il faut savoir que Djenane, sœur de Françoise, dite aussi Douce, créatrice et animatrice d’un des premiers Mouvements de Résistance à Clermont-Ferrand dès 1941, et internée au camp de Ravensbrück, avait bien reçu cette distinction à sa libération.

Christine Ockrent et Laure Adler mentionneront dans leurs biographies respectives une lettre de Madame Giroud « mère » prouvant que cette médaille avait été attribuée aux deux sœurs mais que Françoise n’était pas allée la chercher, et rappelleront que la bonne foi de la jeune femme fut finalement reconnue, l’affaire étant classée en 1979, faisant dire à la journaliste : La Résistance a eu ses héros et ses martyrs. Nul n’ignore qu’elle a eu ensuite ses commerçants. Je ne savais pas que ceux-ci tenaient encore boutique.

Et c’est justement en 1979 que, associée à un groupe d’intellectuels français parmi lesquels on compta Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Philippe Mahrer, Marek Halter, le Prix Nobel de Physique Alfred Kastler, Guy Sorman et Robert Sebbag ainsi que des médecins, journalistes et écrivains, la journaliste fondera l’Association Action contre la faim.

C’est aussi en 1979, à sa sortie du gouvernement, que Raymond Aron, éditorialiste de L’Express entretemps vendu à James Goldsmith, s’opposera à sa réintégration. Françoise Giroud signera alors des chroniques dans le JDD, en sera licenciée pour avoir critiqué Paris Match lors de la publication des photos de François Mitterrand et Mazarine Pingeot, et acceptera en 1983 la proposition de Jean Daniel, devenant éditorialiste au Nouvel Observateur où elle écrira vingt ans durant, publiant en même temps essais, biographies et romans à succès, certains, comme La Comédie du pouvoir puis Le Bon Plaisir en 1983, étant inspirés par sa fréquentation des ors du pouvoir.

Le 16 janvier 2003, à la sortie d’une Première à l’Opéra-Comique, déjà affaiblie par une chute récente et alors que son amie Florence Malraux est partie chercher leur vestiaire, elle fera une chute grave en descendant le grand escalier : le lendemain, elle travaillera tout l’après-midi à un livre d’entretiens avec Albina du Boisrouvray avant de sombrer dans le coma quelques heures plus tard. Celle qui fut membre du comité d’honneur de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité mourra à l’Hôpital américain de Paris le 19 janvier sans avoir repris conscience et sera incinérée le 22 janvier au crématorium du Père-Lachaise. Je veux que de ma dépouille on fasse de l’engrais pour les fleurs. De la poussière de femme qui nourrit les roses, avait demandé Françoise : selon sa volonté, sa fille Caroline Eliacheff dispersa ses cendres sur des rosiers.

Ce parcours aux apparences lisses est loin de décrire la vie particulière et le caractère trempé de celle qui signa plusieurs années de suite le Journal d’une Parisienne. Il y a en effet quelques zones d’ombre dans l’histoire de cette grande prêtresse de l’objectivité, et un peu de flou dans la légende : S’il le fallait, elle corrigeait sa biographie d’un coup de gomme ou d’une brève rature, écrit dans L’Express Jacqueline Remy au lendemain de sa mort, ajoutant : C’était une grande dame, a-t-on envie d’écrire, mais on reste là, face à la page blanche, plume en l’air. C’était une grande dame, de fait. Un monument national. Une icône. Une femme d’exception. Pourtant, on rengaine le chapelet de truismes.

En effet, si Françoise Giroud incarne aujourd’hui encore aux yeux de la France toutes les conquêtes du féminisme, c’est parce qu’elle fut une imparable patronne de presse au pays des machos, mais la vie de cette femme dotée d’une volonté de fer s’avèrera plus complexe qu’il n’y paraissait.

Mère de deux enfants de deux hommes différents – elle ne s’est mariée qu’avec le second, elle tombe éperdument amoureuse de Jean-Jacques Servan-Schreiber : elle a alors 35 ans, lui en a 28. Ensemble, ils créeront un journal engagé, avec, en guise de devise, cet avertissement: «La France peut supporter la vérité.» C’est L’Express.

L’hebdomadaire, né en 1953, servira de matrice à tous les autres. Les principaux objectifs de JJSS, concernant ce magazine à la tonalité et au style nouveaux, sont le soutien à Pierre Mendes-France et la lutte contre le colonialisme. Il en confie les rennes à Giroud, et au fil du temps, la jeune femme ambitieuse s’impose comme La Patronne, affichant des convictions affirmées, prenant par exemple position contre la guerre d’Algérie, ce qui lui vaudra le plasticage de son appartement en 1962.

On avait l’impression, à l’époque, d’être sur la colline inspirée, témoigna Jacques Derogy, l’un des piliers du journal, tandis que Jacques Duquesne se souvient : JJSS et Françoise avaient le talent de faire sortir ce qu’il y avait de meilleur en nous. L’Express, autour d’elle et de Jean-Jacques, c’était une hiérarchie dream team[3], composée de Jean Daniel et Pierre Viansson-Ponté.

Ensemble, JJSS et FG mènent leurs combats: l’Indochine, l’Algérie, le soutien à Pierre Mendès France, la campagne pour Gaston Defferre, puis la pilule et l’avortement. En 1957, elle baptise Nouvelle Vague la jeunesse qui s’avance.

Lui, c’était la tête; elle, les bras, raconte Christiane Collange, il avait le flair politique, elle était le Journalisme, avec un J majuscule. Elle avait le sens de l’attaque d’un papier, de la chute, de la phrase en trop, de la formule qui manque, elle savait tout, et jouant habilement de phrases cinglantes, elle maitrisait notamment ses éditos lissés, pesés, taillés au scalpel, Perpétuellement en batterie, disait d’elle Jean Cau, alors que Jacques Julliard ajoutait : Le pistolet n’est jamais loin.

Pendant sept ans, ces deux là s’aiment et elle, toujours tirée à quatre épingles, le cheveu court, mais coiffé, signe des éditos qu’elle tape elle-même, les autres se reposant sur les secrétaires.

En 1959, Jean-Jacques quitte Françoise pour se marier et devenir père : ils n’ont, on l’a vu, pas eu d’enfant ensemble et elle pensera toujours que son amant l’a quittée pour cette raison, épousant une stagiaire de vingt ans, Sabine Becq de Fouquières.

Ce qu’elle vécut comme une répudiation la poussera à l’envoi de lettres antisémites aux futurs époux et à leurs parents, et entraînera une tentative de suicide en 1960. Cependant, dans son livre Histoire d’une femme libre publié de façon posthume en 2013, elle revient sur ces faits et nie avoir envoyé ces lettres.

Elle affronte ensuite la mort de ce fils, Alain-Pierre Danis, dont elle écrivit: Du jour où il est né, j’ai marché avec une pierre autour du cou, fils dramatiquement disparu dans une tempête de neige en 1972 : à une jeune journaliste venue la réconforter, Françoise Giroud répliquera, glaciale : Ecoutez, ma petite fille, on travaille.

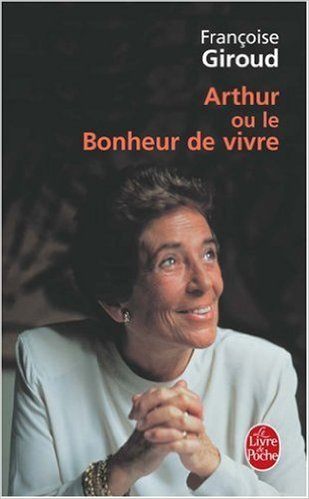

Quand on s’appelait Françoise Giroud, on savait se tenir, et les autres devaient en faire autant. Toujours est-il que, se sentant horriblement coupable, elle entamera alors en 1963 auprès de Jacques Lacan une nouvelle phase de sa psychanalyse, qu’elle évoquera dans Arthur ou Le bonheur de vivre et à laquelle elle consacrera huit pages dans Leçons particulières, donnant comme titre à un de ses derniers ouvrages l’aphorisme par lequel elle résuma la leçon de cette psychanalyse : On ne peut pas être heureux tout le temps.

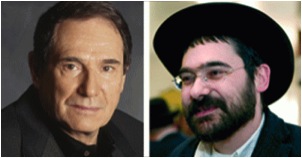

Au chapitre des vérités tronquées, Laure Adler révèle ici la plus lourde. L’on n’ignore pas que le rapport de Françoise Giroud à la judéité fit polémique. S’il est exact qu’elle fut catholique par un jeu de circonstances et athée par conviction, Françoise niera en effet toute sa vie sa judéité, tenue, prétendait-elle, par la promesse faite à sa mère. En 1982, son petit-fils Nicolas, né du mariage de Caroline Eliacheff avec Robert Hossein, lui demande si elle est juive : elle nie. Il enquête et découvre que toute la famille est juive. Au seuil de la mort, Françoise, de plus en plus mal à l’aise avec son déni et grâce à l’insistance affectueuse de l’aîné de ses petits-fils, Françoise se mit enfin au clair, écrivant en 1988 Les Taches du Léopard, livre posthume qui signa la fin de ses petits arrangements avec sa vérité, révélant à Nicolas : Ta grand-mère est née juive. Pour te dire cela, je dois rompre un serment fait à ma mère sur son lit de mort. Les explications avancées – la peur de l’antisémitisme, le choc de la déportation de sa sœur – ne sont pas vraiment convaincantes.

Nicolas deviendra le futur rabbin de Strasbourg, Aaron Eliacheff.

Alors que des biographies plus ou moins bienveillantes lui furent consacrées, Françoise Giroud sera aussi racontée par sa fille Caroline, à qui sa mère avait dit : à ma mort, tu t’occuperas de tout. Caroline Eliacheff évoquera, notamment pour le Magazine Elle, les préceptes familiaux qui firent son éducation. On apprend que Françoise Giroud vécut toute sa vie avec sa mère, qui avait une prodigieuse admiration pour elle. Djenane était morte peu après son retour de Ravensbrück.

Cette grand-mère dont on sait peu de choses aura une énorme influence sur ses filles et sa petite-fille, leur répétant qu’il fallait avoir un métier qui porte un nom, avoir l’indépendance économique, se tenir la tête haute, prendre le pouvoir, se soustraire au cercle de celles qu’elle nommait sèchement les bonnes femmes: pour Françoise, dès lors, la vie est un combat.

Caroline évoque une relation rare entre mère et fille faite d’un immense respect mutuel et d’un soutien quasi inconditionnel : Nous vivions dans le même appartement, symboliquement divisé en trois : ma mère à l’entrée, ma grand-mère au milieu, puis les enfants, c’est-à-dire moi car mon frère est parti très tôt en pension. Ma grand-mère recevait dans sa chambre-salon. Elle avait ses jours, comme autrefois, un pour la famille, un pour les invités, des hommes politiques ou des journalistes. […] Elle recevait, regardait la télévision, lisait, s’intéressait à la politique. Autre précepte familial qu’elle s’appliquait à la lettre: On ne se plaint jamais. L’appartement était plus que vivant : trois générations de femmes y menaient chacune leur vie.

Si Caroline se souvient d’une mère chef de famille, elle décrit aussi la plus belle des mamans, et évoque ses robes de grands couturiers et son parfum : comme toutes les petites filles, j’ai essayé ses talons hauts et son rouge à lèvres. Elle m’a initié à la féminité, pas seulement par l’exemple : c’est elle qui m’emmenait chez le coiffeur et m’achetait mes vêtements, seules activités qu’elle ne déléguait à personne. Séduisante, élégante, intelligente, travailleuse: c’était ça, être une femme.

Concernant la vie amoureuse de sa mère, Caroline Eliacheff rapporte que Jean-Jacques Servan-Schreiber fut l’homme de sa vie qu’elle connut le mieux, mais avoue n’avoir longtemps perçu que la relation professionnelle : pas la relation amoureuse, précise-t-elle, je n’avais pas le droit de savoir ce qui crevait les yeux.

Elle rapporte qu’on ne put toutefois lui cacher la tentative de suicide de sa mère en 1960, alors qu’elle avait 13 ans, mais qu’elle en ignorait à cette époque la cause. Elle apprit l’existence des lettres anonymes insultantes que sa mère aurait envoyées seulement après la mort de cette dernière, et elle les interprète comme étant peut-être la vengeance désespérée d’une femme profondément blessée. Elle confirme que la biographie de sa mère lève le voile sur des pans occultés de sa vie, ajoutant[4] que rares sont ceux qui n’ont jamais menti et que c’est presque un devoir de ne pas être transparent.

La journaliste Christine Ockrent révèle en effet dans sa biographie Françoise Giroud, une ambition française parue chez Fayard des fêlures et des fissures que la journaliste décédée le 19 janvier dernier aurait voulu enfouir au plus profond et qui déclenchèrent une polémique : Le Point qui publia les bonnes feuilles du livre affirma que Françoise Giroud avait donné son accord à Christine Ockrent, à la condition expresse que l’ouvrage ne paraisse qu’après sa mort, tout en pensant certainement, avec Oscar Wilde, que la peur d’une biographie ajoute une crainte à la mort.

Christine Ockrent apporta des révélations sur l’affaire des lettres anonymes : en 1959, quand le grand amour de Françoise la quitte et divorce de la romancière Madeleine Chapsal pour épouser en août une jeune et jolie stagiaire de l’hebdomadaire, arrivent alors dans sa boîte aux lettres et dans celle de sa compagne des lettres anonymes, salaces, injurieuses, antisémites. Juif SS […] veut des enfants, comme s’il n’y avait pas assez de Juifs sur terre. Tu lui serviras à ça, puisque la Chapsal n’y arrive pas…

Christine Ockrent raconte: Jean-Jacques, inquiet, en parle à quelques intimes. Devant Madeleine, l’un d’eux, livide, est saisi d’un pressentiment : c’est Françoise.

JJSS compara avec des manuscrits de Françoise, fit expertiser l’ensemble par des graphologues Belges qui furent formels et ne laissèrent aucun doute sur l’identité de l’auteur des lettres anonymes, et au printemps 1960, JJSS annonça à la rédaction : Françoise va quitter le journal pour des raisons qui lui sont propres. Françoise Giroud tentera alors de mourir en avalant cinq tubes de Gardénal.

Rappelons qu’en mai 1961, JJSS demandera à Françoise Giroud de revenir à L’Express.

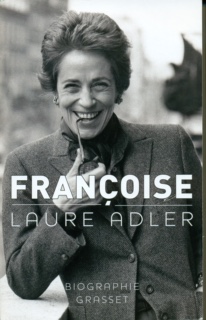

Laure Adler pour sa part publie, avec le recul nécessaire, un portrait de Françoise très différent du premier. Il lui fallut sept années d’investigation pour saisir au plus près cette personnalité rayonnante qui avait ses parts d’ombre. Son livre abonde en témoignages souvent admiratifs, parfois sévères, en archives et documents personnels inédits comme sa correspondance avec Pierre Mendès France, ou celle, plus intime, avec Jean-Jacques Servan-Schreiber.

Avec empathie mais sans complaisance, plus bienveillante et à notre sens plus objective, Laure Adler confie avoir longtemps attendu pour voir les lettres antisémites, avouant: lorsque je les ai lues, j’ai eu un haut-le-cœur. Ce sont des lettres à connotation antisémite envoyées à JJSS et à Sabine. Je ne veux pas la juger car la jalousie amoureuse peut rendre fou. Elle peut nous retirer toute capacité de jugement. Son amour pour JJSS englobait tout, la sensualité, le travail, la création. Alors, quand elle le perd, elle perd tout. Le fait que ces lettres soient antisémites montre qu’elle est dans le déni de sa part juive. Sa mère lui avait fait promettre de ne jamais rien dire.

Caroline, elle-même psychanalyste, revient sur Jacques Lacan qui eut successivement en analyse son frère, sa mère puis elle, ce qu’elle qualifie évidemment de pas très orthodoxe. Elle ajoute que sa mère commença son analyse en 1964, à 48 ans, mais que ce travail ne changea rien à leurs rapports familiaux : Comme sa mère, elle était très fine psychologue quand il s’agissait des autres mais avec nous, il était trop tard pour modifier nos relations. Elle dresse le portrait d’une femme Pas comme les autres, qui ne venait jamais à la sortie de l’école, n’était jamais à la maison, comme les mères de ses amies, mais travaillait, seul moment où on ne pouvait pas la déranger sans s’exposer à un regard glaçant.

Cette mère qui avait beaucoup de talents lui répéta souvent : Fais ce que tu veux, mais sois la meilleure, comme elle-même le fut dans le journalisme, alors que dans d’autres domaines – plus intimes – elle aurait pu mieux faire, mais sut lui transmettre paradoxalement la certitude qu’elle l’aimait : J’ai eu une enfance incroyablement libre et protégée. Mais, quand j’ai eu des coups durs, ma mère a toujours été là. Jamais le moindre reproche, jamais de jugement et une confiance totale. Evidemment, il fallait être à la hauteur de cette confiance et surtout de cette liberté car je n’ai jamais eu de comptes à lui rendre. Et réciproquement d’ailleurs.

Caroline évoque encore cette mère qui lui permit de quitter la maison en 1962, à 14 ans, pour épouser, un an plus tard,[5] un homme beaucoup plus âgé qu’elle: Elle m’a aidée à devenir une jeune femme. Elle a seulement exigé que je continue mes études, ce qui, pour moi, était une évidence car je voulais déjà devenir psychanalyste. Aujourd’hui, une telle aventure entre une fille de 14 ans et un homme de 33 ans mènerait au tribunal. Et pourtant ça s’est passé avant 1968.

Caroline Eliacheff parle des rapports impossibles entre sa mère et son frère, qu’elle décrit comme un être original, hypersensible, intelligent, rendu fou par les conditions de sa naissance, la culpabilité de ma mère de ne pas l’avoir désiré, les silences familiaux, ajoutant: il était de trop dans la vie de ma mère et elle n’a eu de cesse de le lui rappeler jusqu’à sa mort tragique. Avec lui, elle était impuissante, maladroite, cassante.

Elle décrit enfin la grand-mère nulle que fut Françoise Giroud, difficile à aborder même quand elle venait passer des vacances en famille, ne s’adressant jamais directement à ses petits-enfants.

Concernant sa judéité, Caroline évoque un silence abyssal, rapportant que ses parents ne lui ont jamais dit qu’ils étaient juifs, et qu’elle fut élevée dans la religion catholique. Elle ajoute qu’elle ignorait que sa grand-mère était catholique convertie, et se rappelle être allée à la messe tous les dimanches, seule : A la maison, les conversations me paraissaient passionnantes, mais il régnait un silence abyssal sur l’histoire familiale. Nous étions français et catholiques, point. Mais je savais que nous venions d’ailleurs. Ma tante avait été en camp de concentration comme résistante, mais on ne l’évoquait jamais. J’étais curieuse, mais il ne me serait pas venu à l’esprit de poser des questions: domaine interdit que je respectais. Quand trop de non-dits ont commencé à me peser, j’ai entamé une psychanalyse. Plus tard, ce sont certains de mes patients qui m’ont permis de comprendre ce silence : même génération, même passé, même silence. Mon histoire et surtout celle de mes parents, que je croyais unique, était inscrite dans l’Histoire avec un grand H. Un soulagement.

Françoise Giroud cacha en effet toute sa vie la vérité sur la conversion de sa mère, restant toujours évasive sur les circonstances de son baptême, sa version étant celle-ci : À la suite d’un vœu, dont je n’ai jamais su l’objet, ma mère s’était secrètement convertie, autour de trente ans, au catholicisme. Douce [Djenane, sa sœur aînée] et moi avions été baptisées et catéchisées.

Le certificat indique bien qu’il fut réalisé à Montcombroux-les-Mines, peut-être dans la vieille église, par l’abbé Bardet, en 1942. La réalité est autre. Dans Garde tes larmes pour plus tard, Alix de Saint-André révèle que le curé Bardet a, en 1942, procuré un certificat de baptême antidaté à Françoise Giroud. Parmi les documents sortis des archives par sa fille Caroline, une copie du certificat du baptême, à peine lisible, comme un négatif photo sur lequel il est possible de lire que, le 23 septembre 1917, Françoise Gourdji a été baptisée par le curé de la paroisse de Montcombroux-les-Mines, diocèse de Moulins.

Jacques Desforges, directeur à la retraite de l’école de Tivoli à Dompierre-sur-Besbre, donne un peu de son temps aux archives du diocèse de Moulins et raconte avoir trouvé en 2011 la lettre d’Alix de Saint-André sur son bureau : proche de Françoise Giroud et de sa fille Caroline, la journaliste et écrivain Alix de Saint-André avait décidé de rouvrir le dossier, après les deux biographies signées Christine Ockrent et Laure Adler.

Jacques Desforges accepte d’enquêter sur le certificat de baptême de Françoise Gourdji – son vrai nom – et celui de sa mère Elda, sur lequel est précisé : convertie après abjuration de la religion musulmane. Il découvre que les parents de Françoise, Elda et Salih, sont des juifs séfarades qui quittèrent la Turquie pendant la Première Guerre mondiale, pour la Suisse puis pour la France, et que le père partit ensuite aux Etats-Unis où il mourut en 1927.

Jacques Desforges sait que c’était alors pratique courante de délivrer des certificats de baptême à tour de bras, en baptisant réellement les personnes: il trouve dans les registres officiels la preuve que le double baptême s’est bien déroulé le 23 avril 1942 et les certificats antidatés à 1917, la mention après avoir renoncé à sa foi musulmane étant sans doute dictée par la prudence de mise en 1942, et ce vrai-faux certificat n’ayant jamais été utilisé par les deux femmes qui ne portaient pas l’étoile jaune.

Caroline créa en 2012 un site rassemblant les archives que Françoise Giroud avait confiées à l’IMEC [Institut Mémoires de l’édition contemporaine], numérisant tous les articles, ce qui n’existe pour aucun journaliste français. Elle raconte sa propre souffrance à lire les livres plus personnels de sa mère, car ils lui donnent le sentiment de regarder par le trou de la serrure : ce fut le cas pour la biographie Françoise, de Laure Adler : je l’ai trouvée passionnante. Ma mère a été une journaliste exceptionnelle et une féministe qui n’aurait jamais laissé un homme s’occuper des tâches ménagères. Laure Adler en a montré sans complaisance mais sans haine la complexité, la grandeur et les faiblesses. Françoise avait le cuir tanné. C’est comme ça qu’il est le plus beau.

En effet, Françoise Giroud avait gravi tous les échelons dans tous les milieux qu’elle traversa. Dotée d’une intelligence naturelle doublée d’un esprit synthétique, elle avait vite compris qu’il fallait accepter de tout faire dans le travail. Si tous les hommes eurent envie de la prendre sous leur protection, elle déclencha aussi des passions chez les femmes, Hélène Lazareff parlant même d’amour réciproque : elles travaillaient ensemble et sortaient le soir, Françoise envoûtant ses collègues par sa volonté de transmettre aux plus jeunes : c’est elle qui lança Michèle Cotta, Christine Ockrent, Florence Malraux, Catherine Nay.

Mais notons aussi, comme illustration de ce cuir tanné, ou comme marque d’un tempérament vraiment complexe, pour ne pas dire insaisissable, l’anecdote sur Albert Camus racontée par Christine Ockrent et publiée par Le Point : En vérité, Camus la haïssait: elle incarnait cette presse people façonnée par Pierre Lazareff […] Et surtout, quand elle était rédactrice en chef d’Elle, elle lui avait joué un très vilain tour: un jour, une petite servante arrive pour s’occuper des jumeaux de l’écrivain. Sa mère à lui avait fait les ménages, alors, vous imaginez, il osait à peine adresser la parole à cette fille. Un jour, à la une d’Elle, paraît cet article: Quinze jours chez Camus. Giroud avait eu l’idée d’envoyer une jeune journaliste faire la bonne pour raconter la vie du grand homme.

Sans doute est-ce pour illustrer toutes ces zones d’ombre que Laurent Delahousse et son équipe intitulèrent Les Mystères d’une femme libre[6] le documentaire qui relate l’extraordinaire parcours de Françoise dans le journalisme et le monde politique du XXe siècle. Dans ce film qui relate une ascension sociale et professionnelle exceptionnelles, Catherine Nay raconte que la patronne, c’était elle et évoque une femme qui pouvait susciter à la fois une étrange antipathie et une intense admiration pour son destin inégalé , alors que Micheline Pelletier, son amie photographe, Laure Adler, sa biographe, Caroline Eliacheff, sa fille, Marin Karmitz, son gendre, Madeleine Chapsal, la première épouse de Jean-Jacques Servan-Schreiber, le journaliste Ivan Levaï et beaucoup d’autres se rejoignent sur la femme libre qu’elle fut, son ambition inflexible appuyée sur un autoritarisme de fer, sa manière – très peu féministe – de se comporter comme les plus durs des hommes…

Notons que Robert Hossein donna en septembre 2015 un entretien dans lequel il confia que le rav Eliacheff de Strasbourg était son fils. Il ajoute que Aaron donne des cours de religion, alors qu’il se destinait au départ à être comédien, ajoutant: Je pense qu’il avait consulté sa grand-mère, Françoise Giroud et qu’il en avait discuté avec son beau-père, Marin Karmitz. Dès lors, je n’avais rien à dire quant à son choix. Il a pris le nom de sa mère et il a donné un autre sens à sa vie. Un autre de mes fils est devenu bouddhiste et un autre semble très attiré par l’islam. La seule chose qui compte, c’est le sens que l’on donne à sa vie […] Je suis très heureux du choix qu’il a fait et qu’il assume. La question n’est pas de savoir si nous croyons en Dieu ; je connais des gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont, s’Il existe, dans Ses bras et d’autres qui croient et qui n’y seront jamais ! Ce qui est important, c’est de vivre en fonction de sa foi. J’ai la même admiration pour Aaron que pour mes autres fils. Tout s’articule autour de l’amour et du respect que l’on peut avoir pour les autres. J’ai écrit une pièce, Responsabilité limitée, sur la stupidité de toute forme d’antisémitisme. C’était après la guerre ; elle a fait grand bruit et un critique a écrit : «Heureusement que ce problème n’existe plus». Ce à quoi j’ai eu envie de répondre : «Méfiez-vous….»

Nicolas Aaron, le rav, nous dit que les racines juives de son père, Robert Hossein, remontent à son grand-père, un certain Minkowski, et précise n’avoir pas choisi entre l’art dramatique et la vocation de rabbin, mais plutôt entre un judaïsme culturel et un judaïsme existentiel dont la problématique est très bien résumée dans le livre de Marthe Robert : Seul comme Franz Kafka : Le rabbinat fut un hasard pour moi, suite à une proposition sympathique du grand rabbin René Gutman à un moment charnière de mon étude et de mon enseignement.

A la question de savoir les rôles joués par sa mère, Caroline Eliacheff, et son beau-père, Marin Karmitz dans sa vocation rabbinique, le rav répond qu’il doit à sa mère son judaïsme, une certaine lucidité, une recherche et un refus des faux semblants qui lui ont permis dans le judaïsme d’éviter les écueils de la religion et du conformisme, mais que ce sont surtout l’authenticité et les valeurs de Marin Karmitz, son beau-père, qui le mirent sur le chemin du judaïsme, concrétisé par la suite par son maître le rav Yehoshoua Gronstein, avec qui il s’est associé pour créer un lieu unique à Paris, l’Association pour le développement de l’Etude.

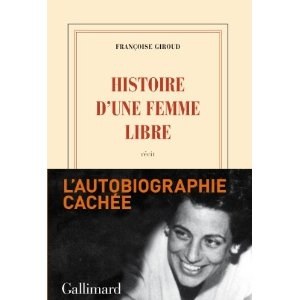

Le bilan alors ? Montesquieu, Stefan Zweig et d’autres nous ont livré quelques perles posthumes, et Françoise Giroud les rejoignit, puisqu’à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort, Gallimard publia trois livres: Le Tout Paris[7], galerie de portraits qu’elle fit paraître au début des années 50, épuisé depuis, bible de toute apprentie journaliste, Garde tes larmes pour plus tard, d’Alix de Saint-André qui décida, avec la fille de Françoise Giroud, d’aller à la recherche de cette femme-amie qu’elle avait aimée et admirée, et surtout, Histoire d’une femme libre[8], portrait de Françoise Giroud par elle-même, récit exhumé des étagères de l’Imec (Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine) que Françoise écrivit durant l’été 1960, pendant qu’elle était en convalescence, après sa tentative de suicide.

Personne ne savait l’existence de ce livre, le meilleur de Françoise Giroud. Cette Histoire d’une femme libre – titre donné par FG[9] elle-même – est bouleversante, comme un voile qu’on lève sur une femme connue, trop connue, et dont on comprend enfin les ressorts de la passion qui l’aura dévorée à ce moment de sa vie. Dans ce récit de sa vie entre 1916 et 1960, elle parle de son père, figure fugitive, de sa mère qu’elle vénérait, de ses débuts dans les métiers du cinéma, de sa carrière dans le journalisme, débutée avec Pierre et Hélène Lazareff, fondateurs respectifs de France-Soir et de Elle, et poursuivie, aux côtés de son bien-aimé Jean-Jacques, avec la création en 1953 de l’Express où elle écrivit d’une plume tranchante, courageuse et irrévérencieuse.

Histoire d’une femme libre est de cette veine-là. C’est du grand Giroud, qui chavirera ceux qui aimaient tant la lire. Elle révèle dans cet ouvrage son caractère de femme qui, dès l’enfance se sent coupable d’être fille, coupable d’être pauvre, et qui revendique sa liberté: Je n’aime pas le danger. J’hésite, je tergiverse, je fais le tour du risque. Et puis je fonce, droit, sans retour, drôle de mécanique dont le ressort est celui de toute ma vie professionnelle, y parle de ses convictions avec détermination, de son dogme d’enfant devenu son credo d’adulte: il ne faut jamais, jamais faire confiance à ceux qui détiennent l’argent et son pouvoir; de son idéal professionnel: chaque jour je m’éveillais avec la perspective d’un combat à livrer pour essayer de comprendre et faire comprendre; de sa foi en un journalisme vertueux: j’allais faire ce journal, j’allais essayer de mettre tout ce que j’avais de connaissances et de compétence professionnelle, non pas au service d’un parti politique ou d’un homme politique, mais au service d’une morale politique, d’une conception de l’Homme.

De Marc Allégret à Pierre Mendès France ou François Mauriac, les portraits y sont ciselés avec art, le métier de journaliste décrit avec bonheur, rigueur, ardeur, – alors qu’à la fin de sa vie elle sut pressentir la dérive d’une presse française gagnée par la banalité et rongée par l’absence de travail -, mais en ces temps glorieux d’après-guerre, des combats menés par des journaux frondeurs et payés en retour de saisies régulières, c’est un portrait flatteur du journalisme qui est dressé, donnant à nouveau envie d’exercer ce métier.

Mais pour beaucoup, le plus émouvant est le cri d’amour de Françoise pour Jean-Jacques, peint avec une abnégation absolue, une lucidité totale et cruelle, et une douleur qui ne peut que remuer le lecteur le plus insensible : de ce monolithe que forma ce couple, elle célèbre la force d’une union professionnelle et sentimentale égalitaire, avec sa volonté de vivre à la fois en femme, soumise, attentive, subjuguée, et en homme avec l’autonomie financière, étant, précise-t-elle, compagnon et non lieutenant, […] un homme et une femme pouvant être Etats associés et non colonisés l’un par l’autre.

Françoise se complaît néanmoins à imaginer la vie petite bourgeoise que devait avoir son amour de Jean-Jacques avec sa future femme, dans des pages d’autant plus révélatrices quand à la réalité des lettres anonymes.

Il faut donc lire ce témoignage passionné d’une femme dont la souffrance exprimée si violemment adoucit l’image intransigeante de la journaliste impérieuse, car Françoise reste la première journaliste de France, modèle inégalé et inégalable. La Génération Giroud – Michèle Cotta, Catherine Nay, Danièle Heymann, Sylvie Pierre-Brossolette, Christiane Collange, Madeleine Chapsal, Jean-François Kahn, Jacques Derogy, Angelo Rinaldi – avoue ne lui avoir jamais trouvé d’égale.

Le journalisme pour elle était plus qu’un métier, c’était une façon de vivre. Apprendre, comprendre, transmettre: ces trois verbes cardinaux résumaient sa doctrine, qu’elle rehaussait avec un style éblouissant et inimitable.

Celle qui fut aussi une découvreuse de talents aura échoué dans deux domaines d’importance : sa vie amoureuse et la reconnaissance de son identité juive, sauf à la fin, dans ce roman à clef publié après sa mort.

Samedi 10 mars à 19h30 seront décernés les deux Prix Françoise Giroud du Portrait 2016, rendant hommage à celles et ceux qui perpétuent cette tradition : les lauréats toucheront 5000 euros et un trophée, pièce unique réalisée par l’artiste Annette Messager.

Sarah Cattan

[1] Toutes les infos sur les conférences : www.demainlejournalisme.com

[2] De pays orientaux, par opposition à ceux d’Afrique du Nord, et en l’occurrence d’Irak et Turquie respectivement

[3] L’expression est de Martine de Rabaudy à propos du livre de Laure Adler.

[4] Entretien Caroline Eliacheff et Marie-Laure Delorme – Le Journal du Dimanche, samedi 08 janvier 2011

[5] Il s’agit de Robert Hossein, avec qui Caroline eut un enfant, Nicolas.

[6] Un jour un destin, proposé par Laurent Delahousse (Fr., 2015, 90 min).

[7] Le Tout Paris de Françoise Giroud, (réédition), chez Gallimard.

[8] Histoire d’une femme libre, Françoise Giroud (inédit), aux éditions Gallimard

[9] C’est à dessein qu’elle est désignée ici par ses initiales, craintes ou admirées selon les cas, avec lesquelles elle signait ses papiers dans l’Express puis dans Le Nouvel Obs.

» l’utérus artificiel… ses partisans y voient un outil indispensable pour libérer les femmes des contraintes de la grossesse ».

Soyons honnête : c’est surtout une obsession de femmes de la bourgeoise et privilégiées.

Si la « parité » a augmenté le nombre de femmes en politique par exemple (faire carrière…), il s’agit quasi exclusivement des épouses et des filles des hommes politiques : soit les rejetons de cette bourgeoisie administrative et libérale qui dirige et « représente » la France depuis deux siècles.

Bref c’est plus facile d’être rebelle et indépendante quand on est une gosse de riche et « grâce aux relations de sa famille »…

C’était ma minute marxiste.

complètement d’accord (sans être marxiste)

Marie-Laure

Franchement pas convaincu et plutôt de l’avis d’Albert Camus : c’était surtout les débuts de la presse people ( « Le tout Paris » bible des apprenties journalistes…). Encore une génération et nous n’en entendrons plus parler.

Albert Camus a des raisons très légitimes de dire cela, vue la façon peu élégante dont la journaliste infiltra son intimité pour dresser un portrait de lui.

je suis toutefois certaine qu’elle restera une référence dans le domaine journalistique.

Certes. Trouver un bon stage pour son enfant, accéder au bon poste au sortir des etudes, trop souvent cela reste une question de relations.

La question de l’utérus artificiel quant à elle ne m’a pas semblé être l’obsession de femmes. À vérifier.

Concernant la parité , je vous rejoins. Mais votre remarque est valable pour un jeune homme aussi. Être fils ou fille de, ça aide encore: Souvenez vous comme Beregovoy « n’avait pas la carte », non issu du sérail.

complètement d’accord (sans être marxiste) AVEC Sarah;

par ailleurs, F.G. illustre bien la formule : pour arriver il faut être arriviste

Marie-Laure